近日,太原理工大學黃棣教授課題組發表了題目為《超高強度血管移植物的快速形成:具有互穿聚合物網絡的微尺寸空心血管延長凝血時間》的研究論文。

在臨床上,多種心血管疾病尤其是血管阻塞、血管損傷等,對人工血管的需求量非常大,甚至可以用供不應求來形容。針對較大尺寸的血管,現有的生產技術已經比較成熟,比如滌綸、聚四氟乙烯、聚氨酯等為主的材料。在力學性能與長時間服役上,這種人工血管都有著突出表現。

但是,如果用這些比較成熟的材料直接制備小直徑人工血管,表現卻并不理想。主要原因就是這些合成材料的順應性普遍較低,與天然血管之間會出現血管順應性不匹配的現象,會導致吻合口的位置形成內膜增生。并且,這些聚合材料與血液之間產生的界面反應,也會提高小直徑人工血管的堵塞率,從而影響使用壽命。對于小直徑人工血管來說,由于它的使用部位特殊,血液流動速度一般比較慢,因此血流動力不強,故也很難通過血流動力沖刷掉血管壁上形成的微小血栓。一旦血管壁上形成血栓,就會導致血小板活化、纖維蛋白纏繞等問題,最終形成更大的血栓,給整個血管帶來堵塞。因此,制備滿足移植部位各方面需求的小直徑人工血管是目前的一個難點。

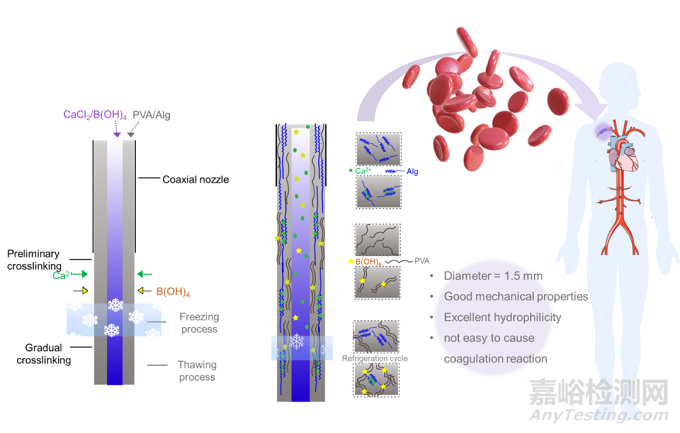

針對小直徑人工血管的這些問題,太原理工大學生物醫學工程學院教授黃棣團隊開發了由聚乙烯醇和海藻酸鹽的復合材料制備的人工血管。這種人工血管具備突出的力學性能、適當的順應性以及可抗凝血等特性。

這些特性是通過復合材料聚乙烯醇與海藻酸攜帶的大量自由羥基來實現的,以羥基為主的復合材料帶來了良好的親水性與電負性。在材料與血液發生界面反應時,材料的親水性與材料表面的電荷都會起到很重要的作用。

親水性的材料會提高復合材料的白蛋白/纖維蛋白黏附比,而白蛋白可以起到降低血小板活化的作用。當血小板遇到外來物質時,會發生不同程度的活化,比如會從循環態血小板變成樹突狀血小板。

樹突狀血小板被停止刺激后,則會恢復成循環態血小板。但是,樹突狀血小板繼續被刺激的話,就會變成粘性血小板。粘性血小板會聯合纖維蛋白進行纏繞,進而引發凝血級聯反應,從而形成血栓腫塊。因此,親水材料具備的高的白蛋白/纖維蛋白黏附比,可以降低由血小板活化引起的凝血反應。同時,復合材料攜帶的電負性,也會對材料的血液相容性產生影響。

由復合材料制備而成的人工血管,在進入血液環境以后,所接觸血液中的主要成分呈負電性,復合材料也呈負電性,同種電荷之間所產生的靜電互斥作用,這會讓材料不易與血液中的主要成分發生反應,進而降低對血液主要成分所產生的傷害,借此提高材料的血液相容性。同時這也說明,該團隊通過使用這種復合材料,改善了小直徑人工血管所面臨的兩個難題。

據介紹,經過多次的預實驗,研究人員才摸索出合適的打印參數,初步實現了小直徑人工血管的快速制備。最終實現只需設定好打印的生物墨水進料速度、打印溫度與打印距離,就可以大量快速地制備出這種小直徑人工血管。