您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-12-14 21:23

大氣鹽霧含量是影響海水抽水蓄能電站設備安全運行的重要因素,本文通過對大氣鹽霧來源、大氣鹽霧含量影響因素、大氣鹽霧監測方法以及大氣鹽霧含量控制與分級方法進行總結,可對環境中鹽霧控制提出一定的建議。

大氣鹽霧主要來源

研究者表示大氣中的鹽霧約90%來自于海洋,部分研究者認為鹽霧粒子是從海面向空氣中釋放出的微小液滴,并以液滴或鹽核粒子的狀態懸浮于空氣中。主要是由于海浪飛濺造成大量水沫在海面上生成液滴的過程,但這個過程中形成的液滴直徑較大隨即會落入海中,因此產生鹽霧氣溶膠的效果較低。因此,另一種觀點更具說服力,他們認為海鹽粒子是由海水中的氣泡在海面破裂時產生的微小液滴形成的,有關此過程,Woodcock,Knelman,Mason等人做過深入研究。圖1為海鹽粒子生成的概略圖(①氣泡的發生,②海水內氣泡的運動,③海面上氣泡破裂與微液滴的生成,④懸浮于空氣中),如圖1所示在海鹽粒子生成的第一階段中,氣泡起因于海面的波浪,生物活動,溶解于海水中氣體飽和溢出,雨滴與海面的沖擊等;而由海面的風浪所生成的氣泡為其主要發生方式。

圖1 海鹽粒子生成機構

一般,海浪在波形斜率達到最大的波峰崩毀時產生氣泡。在海岸處,岸與波浪的沖擊(飛濺區)也為氣泡發生的提供了有力的環境條件。由波浪發生的氣泡個數隨風速的上升而增加,從海面開始計算深度越深氣泡數量越少。根據Kolovayev等人的報告,海浪形成的氣泡直徑約100~200 μm,海上10 m,風速10 m/s,水深1.5m的場合,經計算推測氣泡的數量密度約為105個/m3。由海浪發生的氣泡數秒后浮上海面,氣泡的壽命,從發生到上升到海面破裂的時間約為3~4秒。如圖1-③所示,海水薄膜破裂時產生大量微小液滴排放到空氣當中,圖2詳細描述了其產生方式。如圖所示,根據氣泡的破裂以兩種發生方式產生微液滴擴散到大氣當中。氣泡破裂分裂生成微液滴;氣泡破裂后產生集中的微水柱,水柱尖端生成并放出液滴。

圖2 海面氣泡破裂產生的Film drop與Jet drop

大氣鹽霧含量影響因素

01鹽離海距離影響

大氣中的鹽霧含量以及鹽霧沉降量與測量點距離海岸的遠近有關,通常,其含量隨測量點離海岸距離變遠而急劇下降,最后趨于穩定。導致這一規律的原因可能是由于鹽霧在傳送過程中,鹽霧一直在沉降,故而離海岸越遠含量相對越低,具體原因可能是由海面向陸地傳播過程中部分由于重力的作用而沉降減少,有的被障礙物(山巖、樹木、房屋)阻擋被吸附或降落,有的與大氣其他污染物如灰塵吸附而沉降。中國電器院早年針對我國部分沿海地區空氣中鹽霧濃度進行了多次測量,表明鹽霧濃度與離海岸距離有關,通過多次測試表明鹽霧濃度普遍保持在0.024~1.375 mg/m3范圍。GB/T 4797.6國標起草者對鹽霧沉降量分析發現,在內陸大約80-1600km內鹽霧沉降量隨離岸距離變大而減小,最終趨于穩定,約0.35mg/m2.d,沿海地區鹽霧沉降量可達122.8mg/m2.d,而通常在沿海地區鹽霧沉降量一般為12.3-60mg/m2.d。離海岸距離鹽霧含量變化主要是離海距離越遠,傳播過程中鹽霧損失越多的原因。

02風速、風向影響

研究發現鹽霧含量受風速和風向影響較大,研究者發現大氣中的鹽霧含量依賴于風向和風速,宋金明等人研究了青島霧水中的鹽霧離子及其分布規律,發現大氣中鹽霧離子濃度與風速呈正比關系,鹽霧離子遷移量與風的動能呈正比。鹽霧離子沉降量與風向關系緊密,當風吹向岸邊(迎海風)時,通常風速增大鹽霧離子含量增加,風吹向海面(背海風)時,風速增大鹽霧離子濃度也可能降低。GB/T 4797.6-2013相關數據表明,南海無風時,空氣含鹽量為1.0mg/m3~1.65mg/m3,風力1~3級(1m/s~5m/s)時,則達6.2mg/m3。在南海3級風(風速3.4m/s~5.4m/s)浪中航行的艦船甲板上,曾測得含鹽量99mg/m3的紀錄,“極地”號科學考察船在南太平洋上4級風(風速5.5m/s~7.9m/s)浪中測得含鹽量值達113mg/m3。在離海岸較遠的內陸,通常空氣中含量在0.01mg/m3以下,當有10m/s的5級風時,可達到0.1mg/m3~0.5mg/m3;而在熱帶風暴時,則可上升到30mg/m3以上。可能原因是由于風力增加,浪花增多,使空氣中含鹽量也增大。

03季節性影響

據研究季節變化大氣中鹽霧含量差異也會很大,主要是由于不同季節具有典型的環境特征,比如通常春季空氣濕潤,夏季氣溫高濕度大,而多雨,秋季干爽,冬季寒冷干燥。且不同季節風速、風向變化較大,通常鹽霧沉降量或鹽霧含量夏季、秋季較高,而冬季、春季相對較低。

04其他因素影響

鹽霧含量與區域位置存在一定的關系,如GB/T 4797.6國標起草者調研發現,1962-1965年間,我國東南海最大15mg/m2.d,最小5-20mg/m2.d,而同一時段,英國海濱記錄的鹽霧沉降量最大136mg/m2.d,印度孟買和科欽,相應分別為20和65mg/m2.d。有研究者海島與陸地離岸相同距離進行鹽霧含量監測發現海島鹽霧含量更高。區域位置影響可能是由于不同海域海水鹽含量高低差異,地貌狀態不同等因素。

鹽霧含量還與氣溫相關,主要是由于溫度高,海水蒸發快,產生的鹽霧量多。鹽霧含量還與受環境因素影響,大氣溫濕度變化改變空氣中懸浮鹽霧顆粒的性狀。鹽霧離子沉降速率與大氣溫度和相對濕度的相關性較差,鹽霧離子沉降速率隨大氣溫度和相對濕度的升高而增大,大氣中鹽霧離子含量隨季節的波動很大,主要是由于高溫、高濕有利于鹽霧離子的擴散作用。同時與天氣有關,有霧、有雨狀況下空氣中海鹽粒子含量較高,主要是雨、霧等天氣濕度大,空氣中的懸浮海水微液滴與純水水滴不同,它具有同水滴鹽分濃度相對應的含鹽液滴表面平衡水汽壓,即水蒸汽壓(相對濕度)與溶液濃度呈線性關系,當周圍水汽壓低于海水滴上平衡汽壓相對濕度低于懸浮液滴表面相對濕度(RH: Relative Humidity)時,水滴就要蒸發并變小,而鹽分溶液鹽濃度變大。反之,則發生凝結,吸濕,液滴直徑變大,溶液濃度降低,飽和氯化鈉溶液的平衡相對濕度約為RH75%。當風速一定時,空氣中的鹽分含量會隨濕度的增加而減少。干燥的空氣干燥濕度小時,環境有利于鹽霧水分蒸發成干鹽核,這有利于鹽分的海鹽粒子的長距離傳播。另外,鹽霧顆粒大小也是影響鹽霧沉降量的因素。

鹽霧監測方法

目前,大氣鹽霧含量監測方法包括離線監測和在線監測兩種。常見的離線監測方法主要將大氣樣本通過大氣采氣法、濕燭法、干片法等方法收集并進一步處理,再利用分光光度設備、氯離子選擇性電極等方法進行分析,再結合實際環境采樣的其他參數進行換算,從而得到大氣鹽霧含量的方法。這些方法較為普遍,成本低、操作簡單,且技術成熟,是當前大氣鹽霧含量的主要監測手段。但這些方法也存在一定的缺點,比如由于監測環境瞬息萬變,時刻采樣耗費較大人力、物力,難以實現,而間歇性采樣通常以一段時間的平均值表征大氣鹽霧含量,代表性較差。因此,鹽霧在線監測成為當前熱點,如科思特根據氯離子溶于水中可增大液體導電率這一原理,開發出CST1604 鹽霧濃度監測儀,通過監測阻抗變化來監測空氣中的鹽霧含量。該方法設備簡單,設備高靈敏度,但其他可溶性污染物對數據影響較大。美國 URG 公司將大氣采樣設備結合離子色譜監測系統研制出高精度鹽霧在線檢測設備,并得到應用,實現了實時高精度鹽霧在線監測,但產品成本高,設備體積大,操作專業性強,不利于大規模應用。中國電器院利用大氣采樣結合紫外分光光度設備開發出一套高精鹽霧在線監測設備,該產品測試精度高,操作簡單,且成本相對低廉,但是設備體積略大,不便于攜帶與移動。因此,小巧、輕便、高精的鹽霧在線監測方法是當下產品需重點考慮因素。

大氣鹽霧含量控制與分級

鹽霧含量控制目前主要方法包括分離除鹽霧技術、電除鹽霧技術以及過濾除鹽霧技術。

分離除鹽霧技術主要是利用自沉降、噴淋技術、離心分離等方式,使得環境中鹽霧快速沉降,從而達到環境鹽霧控制的目的,但是分離除鹽霧技術存在一些缺陷,比如離心分離、自沉降等技術為主的去除方式僅對顆粒較大鹽霧具有較好的去除作用,因此鹽霧去除效率較低,且沉降的鹽霧粒子易受環境影響,如當環境溫度升高,沉降下來的鹽霧粒子又會隨水分子揮發重新進入氣流中,造成除鹽霧不穩定現象。而以噴淋為主的鹽霧控制方法對于顆粒物大小無選擇性,且去除效率高,但該方法使得環境濕度增加,不利于設備防腐防護,另外,水分蒸發可能使鹽霧重新回到環境中。電除鹽霧技術主要是利用靜電吸附效應,使得環境中的鹽霧被吸附或聚集沉降,該方法除鹽霧效率高,除鹽霧效率幾乎與粒徑大小無關,性能穩定,但是該方法涉及的設備一般大而復雜,且設備投資成本、運行費用高,使其應用受到了限制。過濾除鹽霧技術主要是利用無紡布過濾棉、纖維過濾棉、活性炭過濾棉等為過濾芯的一種物理攔截或吸附形式的除鹽霧技術。該方法設備結構簡單,運行費用較低,但過濾器模組維護頻率較高,且對微小顆粒鹽霧攔截不理想,陳川等人根據這一問題,開發出一種長效免維護的新型鹽霧過濾設備,該設備增加了一層長效免維護化學過濾模塊,該層不僅可溶解鹽霧粒子,還可以其他可溶性污染物,過濾效率更高,且對鹽霧顆粒大小無選擇性,是一種經濟、高效的除鹽霧技術。

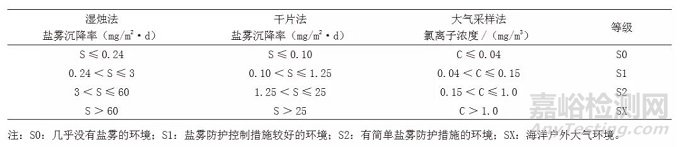

選擇合適的除鹽霧技術,需配合鹽霧含量分級對環境進行控制,分級如表1所示。

表1 鹽霧含量分級

結束語

大氣鹽霧主要是海水中的氣泡在海面破裂時產生的微小液滴,其含量受離海岸距離、風速、風向、季節、環境溫濕度等因素影響較大。目前,大氣鹽霧監測方法包括離線和在線鹽霧監測兩種方法,鹽霧在線方法由于其可實時監測環境鹽霧含量,為當前研究熱點。對于大氣鹽霧含量的控制目前主要包括分離除鹽霧技術、電除鹽霧技術以及過濾除鹽霧技術三種方法,其中,分離除鹽霧技術存在一些缺陷,比如以離心分離、自沉降為主的分離除鹽霧技術鹽霧去除效率較低,且除鹽霧效果不穩定,而以噴淋為主的鹽霧控制方法對于顆粒物大小無選擇性,且去除效率高,但該方法使得環境濕度增加,不利于設備防腐防護。電除鹽霧技術除鹽霧效率高,但是該方法涉及的設備一般大而復雜,且設備投資成本、運行費用高。過濾除鹽霧技術中的新型過濾除鹽霧具有經濟、高效的優點,是一種經濟、高效的除鹽霧技術,配合環境等級分析,結合產品實際使用環境,對環境進行控制。

引用本文:

高彥明,向利,陳川.大氣鹽霧含量監測與影響因素研究[J].環境技術,2021,233(05):89-93.

專家簡介:高彥明,男,學士,工程師,主要從事水電站建設和運營管理工作。

來源:環境技術核心期刊