您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2024-09-09 12:12

1、基毒雜質的定義

基因毒性雜質(Genotoxic Impurity,GTI):是指能直接或間接損傷細胞DNA,產生致突變和致癌作用的物質。

潛在基因毒性雜質(Potential Genotoxic Impurity,PGI ):是指具有警示結構,但尚未經實驗證實具有遺傳毒性的雜質。

此處,咱們簡單延伸說下基毒雜質是如何損傷DNA,導致突變和致癌的。

首先基毒雜質的作用對象是DNA,即脫氧核糖核酸。它帶有合成RNA和蛋白質所必需的遺傳信息,是生物體發育和正常運作必不可少的生物大分子。

DNA 分子結構中,兩條多脫氧核苷酸鏈圍繞一個共同的中心軸盤繞,構成雙螺旋結構。脫氧核糖-磷酸鏈在螺旋結構的外面,堿基朝向里面。兩條多脫氧核苷酸鏈反向互補,通過堿基間的氫鍵形成的堿基配對相連,形成相當穩定的組合。如下圖:

脫氧核苷酸由堿基、脫氧核糖和磷酸構成。其中堿基有4種:腺嘌呤(A)、鳥嘌呤(G)、胸腺嘧啶(T)和胞嘧啶(C)。四個堿基中有很多的親核位點,比如嘧啶環和嘌呤上的N和O等,這些位點可以與親電試劑(如烷基化試劑、酰基化試劑等)反應而產生不可逆的變化,從而引起基因突變。以鳥嘌呤為例,結構見下圖:

事實上,DNA的反應種類除了只反應某一處位點外,還會有一些比較復雜的反應類型:

有的堿基上不僅含有一個親核位點,如果一個致癌物有兩處親電位點,反應一處后,還會和堿基的另外一個位點反應,生成一些小環。

雙親電基團的另外一個基團也有可能和兩個不同的堿基鏈接,甚至可以和兩個螺旋上的不同堿基鏈接。

另外,DNA的反應活性除了親核性之外,主要還受空間結構的影響。

2、基毒雜質的來源

基因毒性雜質主要來源于原料藥合成過程中的起始物料、中間體、試劑和反應副產物。此外,藥物在合成、儲存或者制劑過程中也可能會降解產生基因毒性雜質。

3、基毒雜質的分類

參考ICH M7,它將基毒雜質根據不同的控制措施分為了以下五大類。

結合這個分類補充說明的兩點就是:1)具有誘變性,不一定會致癌;2)具有警示結構,不一定具有誘變性。因此,通常1、2類是根據具體的實驗數據來確認,而3、4、5類則根據科學的定量構效關系(Q)SAR或Ames細菌試驗來確認。

4、基毒雜質的評估

目前基毒雜質的評估,主要采用兩個互補的(Q)SAR 預測方法。一個方法基于專家知識規則,另一個方法基于統計學。

如果經兩種互補的(Q)SAR方法預測均沒有警示結構,則足以得出該雜質沒有致突變性擔憂的結論,可不做進一步的檢測,歸為第5類雜質。

基于專家知識規則的方法:規則來源于專家系統的知識和毒理學試驗的結果,如DEREK。

基于統計學方法:由一組化合物的生物學和毒理學數據進行統計學分析預測,建立模型,再自動生成化學結構及所引發毒性作用的量化關系,預測待測物毒性。如Sarah Nexus。

5、基毒雜質的控制策略

基毒雜質的控制的基本策略是A-C-E(Avoid-Control-Expel),即避免基毒雜質生成、控制基毒產生和將基毒清除出產物。

1、通過改變原料、試劑及投料順序可以避免生成基毒雜質;

2、通過反應機理的研究(如溫度、時間、pH等)可以控制基毒雜質的生成;

3、通過后處理(如萃取、結晶、干燥等)可以去除已生成的基毒雜質。

在ICH M7中主要列舉了以下四種控制策略:

原料藥質量標準中控制在可接受限度以下,即終點控制。

起始物料或中間體標準或中控過程中控制在可接受限度以下,即原料或過程控制。

起始物料或中間體標準或中控過程中控制在可接受限度以上,明確雜質去向,結合加標試驗的清除率,確保在成品中殘留量小于可接受限度的30%以下。

充分理解工藝參數和影響雜質殘留因素,能確保在成品原料藥中的殘留在可接受限度以下,無需檢測,也不訂入任何標準。如基于理化性質(反應活性,溶解性、揮發性等)的分析。

6、基毒雜質的控制方法

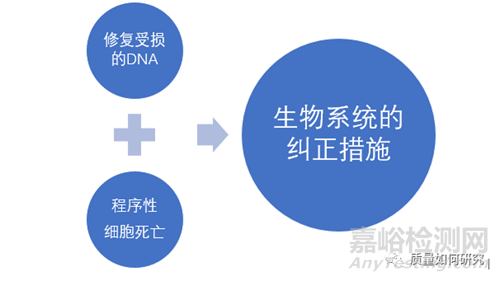

雜質控制的目的是為了保障患者的安全。同時雜質的毒性是與劑量息息相關的,基毒雜質也不例外。由于生物系統存在自我修復和糾正的功能,使得我們無法直接通過試驗(如劑量從低到高,對其影響性進行線性推斷)獲得某個雜質的毒性閾值。

因此,對于基毒雜質的控制需要確定一個可接受其風險的攝入量------毒理學關注閾值(Threshold of Toxicological Concern,TTC)

TTC的定義是針對所有化學物質的一個暴露水平,當低于該水平時,無論是否獲得化學特異性的毒性數據,在終生服用的情況下對人體健康都不會產生明顯的危害。換句話說就是每天攝入1.5微克的基因毒性雜質,被認為對于大多數藥品來說是可以接受的風險。因為它使得人一生的致癌風險小于十萬分之一。而現實生活中,人一生得癌癥的概率是四分之一。

對于TTC,我們需要說明的是:

1)TTC它是一個風險管理工具,采用的是概率的方法,不能被理解為是絕對無風險的保障。

2)致癌性明確的雜質需進行特殊的風險評價,TTC 法并不適用。有幾個結構基團被認定為具有非常高的基因毒性,它們即使被攝入低于TTC值的量也會面臨非常高的基因毒性風險。如黃曲霉毒素類、N-亞硝胺類、烷基偶氮化合物類等。

3)結構不同的單個雜質的限度應該小于1.5微克/天。有相同作用機制、結構相似的雜質,其含量總和的限度仍應該參考1.5微克/天的限量進行評估(見表2)。而多個作用機制不同的基因毒性雜質可攝入總量則可應參考表3。

4)在某些特定情況下,TTC值高于1.5微克/天也是可以接受的。例如:

藥物的短期接觸,即治療某些生命預期在5年以下的某些嚴重疾病。

它是一種已知物質,人類在其他方式上對它的攝入量會更高(如食品、環境中)。

它是一種體內代謝物,對它的評價也要以代謝物的可接受程度為基礎。

7、基毒雜質的限度計算

第一種:具有陽性致癌數據的誘變雜質。如半數致癌劑量TD50,線性外推來計算可接受攝入量(AI,acceptable intake)

計算公式:

第二種:基于TTC控制的雜質限度計算。TTC=1.5ug/day,短期暴露可適當提高。

計算公式:

第三種:有實際閾值證據的誘變性雜質。使用不確定因子,參考ICH Q3C計算允許日暴露量 (Permit Daily Expourse,PDE)。

計算公式:

其中,公式中各校正因子的規定如下:

F1是考慮物種間差異的因子

F1=5,適用于從大鼠外推到人

F1=12,適用于從小鼠外推到人

F1=2,適用于從犬外推到人

F1=2.5,適用于從家兔外推到人

F1=3,適用于從猴外推到人

F1=10,適用于從其他動物外推到人

F2=10,考慮個體差異的因子

所有有機溶劑一般取因子10。

F3是考慮短期暴露的毒性研究的可變因子

F3=1. 研究時間至少為動物壽命一半(嚙齒動物或兔為1年,貓、狗和猴為7年)

F3=1. 涵蓋整個器官形成期的生殖研究

F3=2,為期6個月的嚙齒動物研究,或為期3.5年的非嚙齒動物研究

F3=5. 為期3個月的嚙齒動物研究,或為期2年的非嚙齒動物研究

F3=10. 持續時間更短的研究

在所有情況下,對研究時間介于上述時間點之間的研究應用較大的因子,如對為期9個月的嚙齒類動物毒性研究采用因子2。

F4是在諸如非遺傳毒性致癌性、神經毒性或致畸性等嚴重毒性的情況下可應用的因子。

在生殖毒性研究中采用以下因子:

F4=1,與母體毒性有關的胎兒毒性

F4=5, 無母體毒性的胎兒毒性

F4=5, 有母體毒性的致畸反應

F4=10,無母體毒性的致畸反應

F5是未確定無反應水平時可應用的可變因子

在只有LOEL可用時,根據毒性的嚴重程度,可以使用高達10的因子。

體重調整假設任何成年人的體重為 50kg(不論性別)。

相對于這類計算中常用的60kg 或70kg 標準體重,較小的體重提供了額外的安全因子。有些成年患者體重小于50kg。在確定PDE時,對這些患者應考慮對固有的安全因子進行調整。

最后,補充一張ICH M7中公布的有特定閾值的雜質列表。

來源:Internet