在大多數的椎間盤退行性病變中,髓核的病變過程是不可逆的,當前臨床治療所使用的脊柱融合術或椎間盤切除術由于限制了椎間活動度而極易引發鄰近節段病變。組織工程細胞治療由于可實現修復退變髓核組織功能而備受關注,然而目前多采用注射式方法來構建,多數時候難以有效構建與自體匹配的力學環境,常導致術后細胞載體被擠出而造成治療失效。微創植入方式在治療椎間盤髓核退變方面具有潛力,但提供匹配在體髓核力學支撐性能的支架一直以來是組織工程椎間盤領域的一個關鍵性挑戰。

近日,北京航空航天大學生物力學與力生物學教育部重點實驗室、北京市生物醫學工程高精尖創新中心樊瑜波教授、王麗珍教授團隊報道了一種新型微創植入式可降解髓核支架(圖1),它能夠通過溫敏形狀記憶聚合物材料實現支架的微創遞送,同時提供匹配在體髓核組織的支撐性能,利用支架所搭載的趨化因子實現自體干細胞向退變髓核組織的募集同時抑制椎間盤退變進程。

圖1 新型微創植入式可降解髓核支架的特征示意

研究小組首先對形狀記憶聚合物聚十二烷二酸甘油酯(PGD)進行性能調控(圖2),并結合實驗及數值模擬技術優選了彈性模量約1.10 MPa的PGD材料制備髓核支架,使其接近髓核組織在體壓縮模量1.01±0.43 MPa;PGD髓核支架的微創結構則借鑒了黃瓜藤蔓的卷須過程,由于支架材料PGD的轉變溫度介于體溫與室溫之間,在室溫下支架呈小截面積的直藤蔓形態,此時可以通過穿刺椎間盤的空心針被遞送進髓核,支架形態在進入髓核腔后受體溫驅動將在10 s內轉變為卷須狀,一方面增大的截面積避免了椎間盤在術后受力下從纖維環穿刺孔中擠出,另一方面為退變椎間盤提供物理支撐為髓核的組織重建提供空間;隨后借助新西蘭兔腰椎間盤退變模型,從臨床指征、細胞組成、術后間盤力學性能等多方面驗證PGD支架的髓核功能修復情況,結果顯示PGD髓核支架能夠在植入后即時提供有效力學支撐,維持正常椎間高度的約80%(圖3),通過支架載有的基質細胞衍生因子有效招募自體干細胞進入退變髓核內(圖4),植入后16周依然能維持初始椎間高度且力學性能接近正常椎間盤(圖5)。本研究為組織工程退變椎間盤的功能再生提供了新思路,有望進一步應用于椎間盤退變的臨床治療中。

圖2 通過材料合成參數調控PGD材料的形狀記憶及力學性能以匹配髓核植入需求

圖3 PGD髓核支架組及透明質酸支架組、假手術組間在植入兔腰椎間盤后16周期間椎間盤高度及髓核核磁信號變化的情況

圖4 PGD髓核支架組及透明質酸支架組、假手術組、正常組間在植入兔腰椎間盤后髓核及其周圍組織內細胞形態及組成

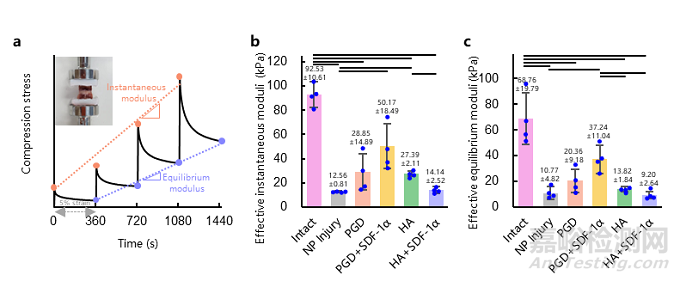

圖5 PGD髓核支架組及透明質酸支架組、假手術組、正常組間在植入兔腰椎間盤16周后的力學性能比較

該研究以“Innovative design of minimal invasive biodegradable poly(glycerol-dodecanoate) nucleus pulposus scaffold with function regeneration”為題發表于Nature子刊,著名綜合性期刊《Nature Communications》上。樊瑜波教授為該文的唯一通訊作者,王麗珍教授及其指導的博士研究生靳凱翔為該論文的共同第一作者,北京航空航天大學為第一完成單位。

該研究工作得到了國家自然科學基金基礎科學中心項目(T2288101)等研究經費資助。

原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-39604-0