骨折和骨缺損,對患者造成嚴重的健康問題。在臨床治療方面,人們積極探索合成支架來促進臨界骨再生,而電刺激被認為是促進這一過程的有效輔助手段。

在此,來自清華大學和北京大學口腔醫學院的研究者,開發了一種集成了薄膜硅(Si)基微結構的三維仿生支架。相關論文以題為“A 3D biomimetic optoelectronic scaffold repairs cranial defects”發表在Science Advances上。與此同時,該篇文章登上同期Science Advances的封面。

每年有超過數百萬的患者患有骨折、創傷性損傷和先天性殘疾等骨病。骨病是一個嚴重的全球公共衛生問題,導致畸形、長期住院、生活質量下降、死亡風險增加,經濟負擔增加。雖然天然骨組織在輕微損傷時具有固有的自我再生能力,但較大的骨折或大量缺損在不進行手術干預的情況下很難實現完全的功能恢復。再生臨界大小骨缺損的標準方法之一依賴于自體移植,自體移植不僅對缺損區域的骨形成具有理想的骨傳導和骨誘導特性,但也存在局限性,包括其有限的可用性和供體部位發病率的高風險。為了克服自體移植物的上述局限性,合成生物支架(生物支架)提供了一種很有前途的骨組織工程治療方法,它可以作為替代物填補缺損,并通過模擬細胞外基質微環境為細胞粘附、生長和分化提供地形支持。從材料、結構、生物功能策略等方面,人們都在努力制備理想的平臺,以促進生物支架的骨再生性能。

以天然骨組織為靈感,具有三維層次結構的先進支架,在骨再生中得到了廣泛的開發和應用。礦化材料因其結構和組成仿生特點,在生物支架的發展中發揮了重要作用。一方面,礦化支架由多種成分組成,包括膠原蛋白、生物陶瓷[如羥基磷灰石(HA)]和合成聚合物[如聚ε-己內酯(PCL)],形成天然骨的主要成分。另一方面,它們具有從微米到納米級的多層骨狀層次結構。這些傳統支架為細胞生長和分化提供了地形和機械支持。在附加的生物功能方面,生化(生長因子、藥物等)和物理(電、熱、光、磁等)刺激被用于增強惰性合成支架的成骨生物活性。與生物化學線索相比,物理線索在與生物系統相互作用時具有較高的時空分辨率和更穩定可控的操作。具體而言,電轉導信號是生物活性的基礎,外部電刺激激發骨組織內源性電場已被廣泛應用于加速骨再生,甚至在臨床治療頑固性遲發性骨折和骨不連骨折。

傳統的電療法,利用直流電或交流電刺激進行骨再生,包括植入控制電路和電源的電極。最近,研究人員還研究了基于光電電容器、靜電和壓電器件的電活性材料和器件,這些材料和器件可以無線或自供電。雖然這些工作證明了調節各種類型的細胞和組織用于研究和治療目的的能力,但在骨再生過程中,光/電信號和干細胞活動之間的相互作用卻很少被利用。此外,非常希望實現一種能夠(i)模擬分層骨結構,(ii)產生無線供電電信號并影響細胞行為,以及(iii)在生物環境中完全兼容和可降解的支架。研究者認為,這種電活性生物支架可以用于組織再生,并在生物醫學中得到廣泛應用。

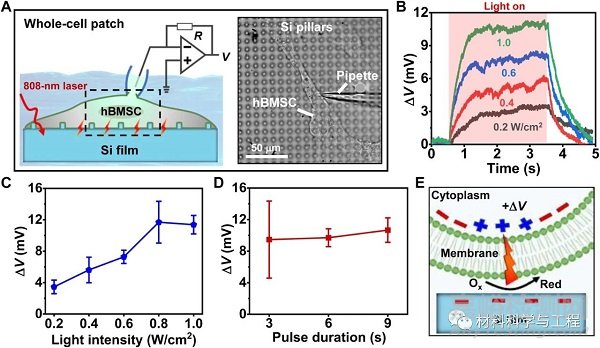

在這項工作中,研究者提出了一種用于骨組織再生的三維生物降解光電生物支架。該支架將圖案化硅(Si)薄膜嵌入到HA礦化膠原蛋白/PCL結構中,可以在生物環境中完全溶解。在培養人骨髓間充質干細胞(hBMSCs)時,仿生多尺度分層結構為細胞粘附、生長和分化提供了良好的地形支持。響應近紅外(IR)照明,Si結構產生電信號,去極化細胞電位和喚起細胞內鈣活動。這些光電信號進一步調節hBMSCs向成骨分化。最后,體內實驗表明,硅基生物支架促進鼠類模型顱骨缺損的再生。

圖1 用硅納米結構構建三維光電骨再生支架的仿生策略。

圖2 三維光電支架的結構與降解性能。

圖3 硅微結構對hBMSCs形態進化和分化行為的影響。

圖4 三維支架的體外光電響應。

圖5 柱狀硅薄膜培養hBMSCs的光致電生理活性。

圖6 在具有柱狀結構的硅膜上培養的hBMSCs的光誘導胞內鈣動態。

圖7 內源性光電刺激下hBMSCs對Si結構的成骨和增殖行為。

圖8 硅基三維支架骨再生的體內評價。

論文鏈接:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.abq7750