您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-12-31 16:16

口服藥物在服用后要溶解,吸收后才能起到藥效作用。溶解、吸收都在胃腸道中,胃腸道的環境影響著藥物的溶解吸收。因此了解體內胃腸道生理至關重要。本文從影響溶解和吸收的因素、胃腸道特性來對體內胃腸道生理環境進行闡述,增加對胃腸道生理環境的了解。

影響溶解和吸收的因素

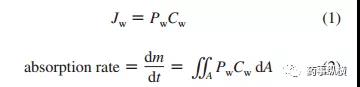

吸收是最終將口服給藥的藥物帶入腸膜以轉移到血流中的過程。在吸收之前,藥物必須溶解,并且藥物可以在胃腸道中局部起作用。因此,從根本上理解影響溶解和吸收的關鍵藥物特性非常重要。例如,根據Amidon等人的研究,吸收的藥物比例是藥物溶解度,劑量和胃腸道通透性的函數。根據方程1,穿過腸壁的藥物通量Jw是依賴于腸壁通透性,Pw (有效通透性),以及藥物在壁上的濃度,Cw。該等式適用于沿膜的每個點,假設每個參數取決于時間和位置,并假設上皮細胞中的藥物濃度基本上等于零。假設沒有腔反應,吸收率由方程式2給出,其中A是可用于吸收的區域(即,與藥物接觸的膜表面),m是質量。

通過研究簡單的Noyes-Whitney方程可以理解影響溶解的因素

藥物溶解的質量隨時間的變化。其中M是質量,D是藥物擴散系數,A是可用于溶解的藥物表面積,h是流體動力學邊界層的經驗厚度,Cs 是固體液體界面的溶解度,Cb 是原料藥濃度。

從以上可以看出,體內的溶解和吸收取決于生理環境的性質和藥物本身的性質。關鍵的生理參數包括胃腸道的尺寸,液體的體積和成分,液體流體動力學(即流速,胃排空率,剪切率)和腸膜的性質。重要的藥物特性包括劑量,溶解度,pKa,擴散系數,滲透性和粒徑。表1中提供了影響口服藥物溶出和吸收的更完整的藥物特性和生理特性表1。

表1 藥物特性和生理特性

胃腸道特點

圖1.胃腸道示意圖

1、組成

胃:胃液由唾液,胃分泌物,膳食食物和液體,以及來自十二指腸的回流液體組成。胃液成分隨著液體的混合和輸送到十二指腸而變化。主要成分包括氫離子濃度、膽鹽、脂肪酶和蛋白質消化酶胃蛋白酶

小腸:腸上部的液體成分由胃中的乳糜以及肝臟、胰腺和小腸壁的分泌物組成。成分受流體分隔、混合模式、流體進入腸壁的吸收以及沿腸道傳輸的影響。胰腺的分泌物包括碳酸氫鹽和蛋白酶(主要是胰蛋白酶和胰凝乳蛋白酶),淀粉酶和脂肪酶。肝臟分泌膽汁,膽汁含有膽汁鹽,磷脂,碳酸氫鹽,膽固醇,膽汁色素和有機廢物。小腸壁分泌礦物離子,如碳酸氫鹽,鈉和氯,以及水。分泌碳酸氫鹽以中和胃腸腔和十二指腸中的胃分泌上皮細胞保護十二指腸上皮免受酸相關損傷。由于食物攝入引發小腸中的許多分泌物,所以進食狀態腸液的組成可以與禁食狀態腸液變化很大。當在進食狀態和禁食狀態下給藥時,組合物的這種差異可以部分地導致生物利用度的差異。對于某些藥物在進食狀態下所見的生物利用度增加可歸因于由于膽汁和胰腺分泌物以及外源性脂質產物的存在而增強的腸液增溶能力。

2、pH

胃腸道pH隨著不同位置和不同時間不一樣,湯麗娟老師在同寫意培訓上的ppt中介紹了不同位置進食和禁食的pH。見圖2。

圖2.胃腸道中典型pH值的近似值

通過Clarysse等人測量的五個健康志愿者在禁食和進食狀態下的個體和平均值pH與時間的關系圖。如下圖3所示。

圖3.胃中典型pH值的近似值。字母“M”表示食物攝入量

3、腸道傳輸時間

藥物在腸道中的(即停留時間)是溶解和吸收的強決定因素。它影響藥物在胃腸道中溶解和吸收的時間。劑型在胃腸道的不同區段中的通過時間取決于諸如胃排空率和流速的因素,個體內也顯著變化。

從人體胃中排空鹽水的半衰期為12分鐘,有發現將300毫升水排空的半衰期為15.8分鐘。餐后胃排空很大程度上取決于膳食大小和成分。有人從文獻中總結了人類典型的固體食物半排空率,發現它們的范圍從70到130分鐘。

在禁食狀態下,約3-4小時的小腸轉運時間顯著長于約15-60分鐘的平均胃停留時間。此外,也有報道在盲腸和結腸中的停留時間分別為約3-7小時和12-24小時,也顯著長于所報道的小腸平均3小時的停留時間。

食物對胃腸道運輸有較大影響。湯麗娟老師在同寫意培訓上的ppt中介紹標準美國低纖維餐和高纖維餐的滯留時間比較,見下圖。

圖5 標準美國低纖維餐和高纖維餐的滯留時間比較

4、其他胃腸道特性

5、疾病的影響

胃內的pH受病理生理條件的影響,如胃酸分泌減少或缺乏,或高胃酸分泌癥(胃酸分泌過多且pH< 2)和如受H2受體拮抗劑和質子泵抑制劑的影響的艾滋病。這對弱堿性藥物的溶出度和生物利用度有影響;酮康唑在胃pH升高的艾滋病患者中的生物利用度降低。另一項研究觀察了藥物引起的胃酸缺乏(使用質子泵抑制劑奧美拉唑)的影響,顯示酮康唑的生物利用度降低。有趣的是,通過與酸性飲料(可口可樂)一起給藥,它們能夠比對照(水)提高65%的生物利用度。

6、微生物

細菌在胃腸道中無處不在。與胃腸道中的細菌濃度相比,胃和近端小腸中的細菌濃度適中,這使得結腸中的高細菌濃度成為一個獨特的特征,并且影響腔體環境以及藥物和劑型行為。腸道中有超過1000億個細菌和400個不同的物種,它們發酵未消化的物質,具有代謝活性,并影響下腸道的氧化還原電位和pH。

藥物治療(質子泵抑制劑、阿片類藥物、抗生素)飲食或疾病可能導致微生物區系波動。特別是,轉運時間改變的條件,如腸易激綜合征和炎癥性腸病,可以改變細菌數量;結腸運輸緩慢導致細菌增多。

微生物觸發的藥物釋放是我們如何利用胃腸道條件來控制藥物釋放的一個例子,并且在直鏈淀粉(COLALTM)的情況下非常成功。但是必須還考慮其他。1000億個代謝活性細菌對藥物穩定性有潛在的嚴重影響。事實上,已經有人提出胃腸道微生物群落有能力作為一個器官,其代謝潛能等于或大于肝臟。迄今為止,已有30多種藥物被確定為腸道細菌的底物,其中包括奧美拉唑、地高辛、拉尼替丁、尼扎替丁和硝基安定。一種藥物的細菌代謝有三種潛在的藥理學結果:不活動、活性或毒性。后者的一個重要而令人擔憂的例子是1993年在日本使用了sorivudine。這種藥物通過腸道菌群轉化為(E)-5-(2-溴乙烯基)尿嘧啶,在5-氟尿嘧啶存在下,(E)-5-(2-溴乙烯基)尿嘧啶會變得劇毒。在到達日本市場后的40天內,sorivudine與口服5-氟尿嘧啶前藥聯合造成18名患者的死亡。不久,索里夫定就被從市場上撤回。這不僅突出了研究藥物細菌代謝的重要性,而且它們對藥物相互作用的影響。

結 論

通過以上匯總可以看出,體內生理環境是個復雜多變的環境,個體差異也比較大((文獻1和文獻2對此進行了詳細的說明,感興趣讀者可以閱讀),這對藥物的研發提出巨大的挑戰。隨著技術的發展,對體內的研究也越來越詳細,在平時的工作中要與之聯系。

本文為筆者學習各個文獻的讀書筆記,限于筆者水平不正之處敬請指正。

參考文獻

1. Deanna M.Mudie, Gordon L. Amidon, and Gregory E. Amidon .Physiological Parameters forOral Delivery and in Vitro Testing

2. Emma L. McConnell, Hala M. Fadda, Abdul W. Basit.Gutinstincts: Explorations in intestinal physiology and drug delivery .InternationalJournal of Pharmaceutics 364 (2008) 213–226

3. 應用生物藥劑學與藥物動力學第13章 .【美】L.夏蓋爾吳幼玲余炳灼著李安良等譯(原著第五版)

4. YasuhiroTsumea, Deanna M. Mudiea, Peter Langguthb, Greg E. Amidona, and Gordon L.Amidon. The Biopharmaceutics Classification System: Subclasses for in vivo predictivedissolution (IPD) methodology and IVIVC

5. 湯麗娟.同寫意培訓PPT.人體生理環境與BCS分類的應用

來源:Internet