您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-05-31 09:26

藥物質量研究中,含量雜質分析方法驗證得到了廣泛的關注與應用,包括線性、精密度、準確度、專屬性、范圍、檢測限與定量限等。分析方法耐用性也逐漸受到行業的重視。近年來新藥發展迅速,醫藥外包服務行業風起云涌,技術的不同場地轉移非常普遍,不同場地研發分析與質量控制實驗室間的分析方法轉移也經常發生。因此方法轉移時,不僅要符合法規的要求,還要求實驗室的檢測結果具有可比性,這些都對分析方法的耐用性提出了新的要求與挑戰。

在ICH Q2A指南中,方法耐用性的英文名稱為“robustness”,它與USP的解釋是一致的,定義為“是衡量其不受方法參數的微小故意變化影響的能力,并在正常使用期間提供可靠性的指標”。筆者在一些文獻或書籍中有時會見到“ruggedness”一詞來表示耐用性。嚴格來說,它表示方法的粗放性。USP對“ruggedness”解釋為分析方法在各種正常試驗條件下,如不同的實驗室、不同的分析員、不同的儀器、不同的試劑批次、不同的分析時間、不同的分析溫度下,對同一樣品進行分析所獲得試驗結果的可重現性程度。這個敘述的含義基本等同于中間精密度,因此“robustness”與“ruggedness”兩者的含義是有區別的,在使用時需要注意。

ICH Q2A指南中對方法耐用性的評估明確指出:耐用性評估的結果應是建立一系列系統適用性參數(例如測試分離度)評估,以確保在使用時保持分析方法的有效性。本文試著從耐用性的評估方式、程序、實驗設計與案例分析等方面展開探討液相色譜方法耐用性的研究。

1. 方法耐用性的評估方式

據ICH/USP對方法耐用性定義,方法參數故意的微小變化,選擇合適的響應值或者系統適用性結果來進行評估。分析方法的影響因素有多種,包括樣品提取方式、流動相組成、pH值、流速、柱溫和梯度等。

第一種評估方式是一次實驗只測試一個方法因素的一個水平變化,比如一次只改變流動相pH值,其它方法參數保持不變,后得到一個因素變化后的測試結果,這種方式稱為單變量一次實驗(one-variable-at-a-time procedure(OVAT))。可以看出這種方式簡單易操作,一次只變化一個因素和一個水平,因素間不同時考察。如果因素較大,則實驗次數也會較多,方法因素間的交互沒法評估,實驗得到的是單變量結果,無法進行統計學評價。

第二種方式是同時評估多個參數的變化,進行實驗設計,利用統計學軟件進行分析。根據參數進行實驗設計,考察的是多因素多水平對方法的影響,得到的結果對于方法耐用性的判斷更具有意義。

方法耐性的評估流程大致如下,參考圖1:

選擇方法的考察因素與變化水平

選擇一種實驗設計方法

選擇需要測試的結果(如分離度,含量回收率)

計劃與執行實驗設計,收集測試結果

量化計算因素對結果的影響

對實驗結果進行圖表或統計學分析影

根據上面的評估,總結考察因素與水平對于方法耐用性的影響

圖1:分析方法耐用性測試的流程步驟

2.方法耐用性因素與水平的選擇

不同實驗間方法轉移常會受到環境因素與操作因素的影響。方法耐用性考察主要研究那些操作因素對方法的影響,比如流動相pH值、緩沖鹽濃度、柱溫、色譜柱廠家與柱批次等。這些因素中有的是可定量因素,如濃度、pH值;有的是可定性因素,如色譜柱廠家與批次。高效液相色譜法可操作因素如表1.

表1:HPLC方法的耐用性因素

因素水平的選擇一般基于方法正常水平選擇大小兩個水平。水平的大小要考慮該因素的不確定度。比如柱溫,不同色譜儀的柱溫不確定度可以做到±2ºC或者更低,在考察柱溫的水平時,基于這個不確定度來考察柱溫的2-5倍因子。方法正常柱溫是30ºC時,則考察25ºC和35ºC兩個水平。這種選擇常依賴于分析操作人員的判斷與經驗,對方法熟悉的操作人員,在方法開發時會考察一些關鍵影響因素,因此對方法的知識了解會比較多,耐用性考察選擇水平能做到適度調整。水平考察過寬得到的結果可能會測試結果影響較大,分離度小于1.5或者含量回收率低于90%;水平考察過窄,可能會沒有找到因素影響的最大可能耐用性區間,耐用性評估意義會打折扣。

因素與水平變化后的檢測結果可有多種,比如檢測分離度、含量回收率等。這些響應結果用來評估因素與水平的變化對方法的影響。表2列出了高效液相色譜法耐用性可選擇的檢測結果種類。

表2:HPLC方法耐用性的檢測評估結果

3.方法耐用性的實驗設計

方法耐用性的實驗通常是考察兩個水平的結果變化,基于考察因子的多少,選擇部分因子(fractional factorial, FF)或者篩選因子(Plackett-Burman,PB)實驗設計。假設有f個因子,對于部分因子實驗設計則需要進行2f-k(f:因子數,k:新安排的因子數)次數的實驗;當考察因子超過4個,部分因子實驗的次數也會增加較多,實驗室分析工作量會陡增。另一種可以選擇篩選因子實驗設計,實驗次數是12,20,24等,是實驗最少的一種設計。它的缺點是當因子之間存在顯著的交互作用時,實驗結果無法準確檢測到。

方法耐用性考察時,色譜方法影響因子常大于4,因此選擇篩選因子實驗設計能節省次數。表3是篩選因子設計表,包含了11個因子,每個因子兩水平,基本可以滿足耐用性的考察。

表3:篩選因子設計表,“+”代表因子的高水平,“-”代表因子的低水平

實驗設計完成后,執行實驗操作,得到各因子高水平與低水平的結果,進行處理。不同水平的因子對方法的影響效應(EX)計算可以通過下面公式得到:

計算得到因子影響效應的結果,然后可通過人工或者軟件計算得到圖表化的統計數據分析,進一步識別某些影響因子效應是否顯著,從而判斷因子對方法耐用性是否產生了統計學上的影響。

圖2是根據EX結果得到的正態或半正態分布概率圖,顯著影響因子效應通常是偏離直線,如圖圈出的點。此外,通過實驗設計得到的實驗結果可以結合通過統計學軟件進行t檢驗分析,一起評估因子的影響效應。

圖2, a: 因素影響效應的正態分布概率圖,b: 因素影響效應的半正態分布概率圖

4. 案例:MC片劑的含量雜質HPLC方法的耐用性考察

該片劑API成分為MC,同時含有兩個主要雜質成分RC1和RC2。樣品測試溶液有兩份:一份含有0.25mg/ml MC和0.0125mg/mL RC1與RC2標準品溶液;另一份含有0.25mg/ml MC的片劑樣品溶液。

色譜柱:10cm × 4.6 mm I.D. column, packed with Hypersil BDS-C18, 3 mm,柱溫:室溫,流速1.5mL/min,波長265nm,水相pH6.8,進樣量10uL,流動相組成與梯度條件如下表:

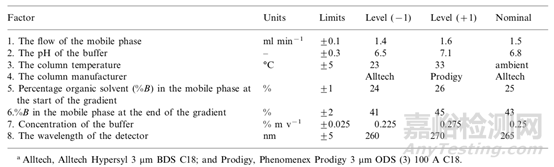

根據前文敘述的方法影響因素分析,該方法耐用性考察因素選擇流速、水相pH值、柱溫、色譜廠家、梯度起始與終點的變化、緩沖鹽濃度和檢則器波長。具體的因素與水平選擇如表4。

表4: 方法耐用性的因素與水平

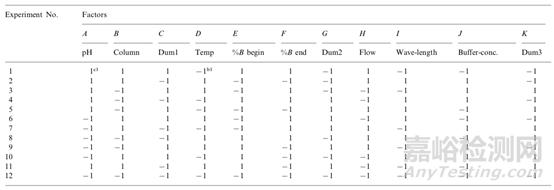

上表選擇了8個因素考察,利用篩選因子實驗設計模型,選擇11個因子12次實驗的設計表格,如表5, 由于方法考察8個因子,故實驗設計表中有三列是虛擬的因子,我們可以隨機選擇三列作為虛擬考察因子(如C、G、K列)。

表5: 篩選因子實驗設計

通過上表的實驗設計,開展12次實驗,每一列代表一個方法條件,分析分析三針樣品(空白、標準品樣品和樣品溶液)。實驗完成后,收集檢測的結果包括MC、RC1和RC2的回收率,MC與RC1的分離度,主峰MC的容量因子,主峰的拖尾因子,最后出峰RC2的保留時間,具體見如表6。從結果來看,主要成分MC與兩個雜質RC1和RC2的含量回收率都在95%-105%的范圍內,精密RSD值在2%的范圍內,化合物分離度也都大于1.5, 說明方法在考察因素發生微小變化時,耐用性良好。

由表6的結果,參考公式1, 可計算因子隨水平變化時對方法的影響效應,正態分布概率圖顯示所有點幾乎在一條直線上,沒有明顯偏離直線的異常值,具體圖表結果可見文獻1。對表6結果進行統計學t檢驗分析,結論也是沒有因子對方法產生的顯著影響,如表7。表7中前三列的回收率結果顯示在α=0.05水平時,沒有觀察到顯著性影響,說明方法準確度沒有受到因子水平變化的影響。后面4列有觀察到統計學顯著性差異,說明方法因子水平的變化對檢測結果(分離度、容量因子,拖尾因子和保留時間)產生了顯著性影響,但這并不意味著方法耐用性不好,也不說明方法沒有在最好狀態。因為方法的耐用性好與不好,最后反應在它的定量準確性上。

表6: 12次實驗的結果匯總

表7:不同因素考察結果的統計學分析

我們可以利用這些受影響的因素找到那些最差的檢測結果。比如,pH值、色譜柱、柱溫、B相終比例、緩沖鹽濃度等5個因子會顯著影響分離度、MC容量因子和拖尾因子,而B相起始比例、流速和波長等3個因子對方法不產生影響。根據前面5個因子的影響效應量化結果,選擇產生負面影響的5個因子的水平(+或-),不產生影響的3個因子選擇方法的正常水平(0),進行最差情形實驗,從而得到分離度、MC容量因子和拖尾因子大方法波動時的可能區間,這些值可作為方法狀態最差時的參考值。在設計方法系統適用性的限度時,依據這些最差值來進行設定,如表8。

表8(a)計算結果預測的最差情況的因素水平;(b) 上述不同水平條件測試后的SST結果

本文對方法耐用性的評價進行了探討,包括耐用性評估方法與實驗設計,通過因子影響效應計算和統計學評估,幫助判斷方法耐用性的影響情況。在進行方法技術轉移時,方法參數變化是經常發生的情況,因此一個好的QC方法應具有一定的耐用性,才能確保檢測數據可靠性與準確性。

參考文獻:

1. Guidancefor robustness/ruggednesstests in method validation, J. Pharm. Biomed. Anal. 24(2001)723-753.

2. Ruggedness and robustness testing, Journal ofChromatography A, 1158(2007) 138-157

來源: 藥事縱橫