您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2018-06-21 17:49

隨著中國創新藥利好政策的不斷釋放,越來越多的制藥企業開始涉足新藥領域,創新藥在企業產品管線中的地位越來越重要。如何規避新藥研發風險,把錢花在刀刃上,讓有限的資金價值回報最大化成為關鍵問題。誰能夠處理得好,誰就有可能成為贏家。

新藥研發風險大致可以總結為以下兩大類:

第一、研發失敗的風險。

新藥研發是高風險項目,需要投入大量的人力和物力,而且不能保證新藥的研發成功。即使進入臨床試驗階段的藥品,也會面臨很大概率的研發失敗風險。研發失敗后,之前投入形成的技術積累若不能用于其他藥品研發,那么前期投入的大量人力與物力或將全部損失,因此研發失敗仍為醫藥研發過程中面臨的最大風險。

第二、上市后回報率不理想的風險。

醫藥企業在研發過程除需要承擔研發失敗帶來的風險外,還需要承擔藥品研發成功后“賣不出去”的投資回報風險。例如浙江大冢制藥研發生產的1.1類新藥托伐普坦,2016年樣本公立醫院的購藥總金額為2000萬元左右;安徽環球藥業研發生產的1.1類新藥安妥沙星,2016年樣本公立醫院購藥總金額為1600萬元左右,遠遠沒有達到市場預期。

如何分散新藥研發的風險?

(1)選擇研發成功率高的細分領域,不失為明智之舉。

毋庸置疑,抗腫瘤藥物研發是現在制藥行業最熱門方向,抗腫瘤藥超高的市場回報率吸引著企業在腫瘤研發項目上瘋狂砸錢。然而,冰冷的現實是只有少數企業能獲得巨大回報,因為這些企業在新藥研發方面有著很好的積淀,研發成功率和回報率自然較高,研發布局廣而不深的企業成功率通常較低,因此大多數企業只是乘興而來,敗興而歸。大多數本土藥企常犯一個錯誤:追求熱點領域,針對同一靶點同時有多個臨床。例如目前國內腫瘤領域以EGFR和PD-1為靶點的在研藥物數目均在20個以上,研發出現明顯過剩。藥企對高風險項目過度縱容,在沒有充分估量研發風險的情況下倉促上馬,結果往往是摔落馬下,損失慘重。

對于研發剛起步的企業來說,選擇研發成功率高的新藥開發項目是明智之舉。BIO在2016年發布了一份新藥從臨床到上市成功率的報告,回顧了過去10年間新藥研發成功率的變化情況。2006-2015年,全球一共開展了9985個臨床試驗,大數據直觀展現出各個治療領域藥品研發的成功率,對國內制藥研發方向很有參考價值。

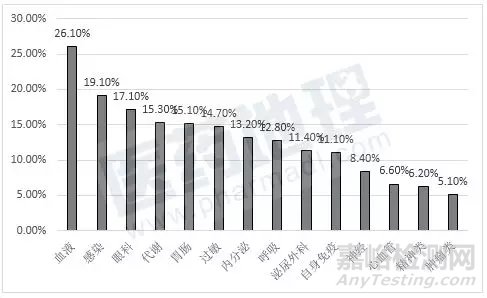

各治療領域研發成功率(2006-2015)

數據來源:Clinical Development Success Rates 2006-2015

研發成功率排名第一的是血液病,成功率高達26.1%,血液病的高研發成功率的主要來源是血友病、貧血、血蛋白缺乏癥及血小板減少癥等疾病的藥物研發。感染領域的研發成功率為19.1%,排名第二。眼科類、代謝類、胃腸道類、過敏類等研發成功率也較高,成功率為14%~17%。

成功率不到10%的有四個領域,分別為神經類、心血管類、精神類和腫瘤類,其中腫瘤藥的研發成功率最低。以腫瘤藥和非腫瘤藥的臨床成功率分析,非腫瘤藥的臨床成功率約為12%,腫瘤藥的成功率僅為5.1%,非腫瘤藥的臨床成功率是腫瘤藥的2倍。

從研發各階段來看,III期臨床試驗階段,腫瘤藥的成功率整整低了23.6%,再次證明腫瘤新藥研發是千軍萬馬過獨木橋,風險極高。

非腫瘤藥與腫瘤藥各階段成功率比較

數據來源:Clinical Development Success Rates 2006-2015

眼科是醫藥企業容易忽視的研發領域,眼科藥物研發成功率達17.1%,位列第三。而根據IMS統計,國內眼科藥市場已超過200億元,過去5年我國眼科處方藥物市場規模保持20%的復合增長率,屬于高速擴張型用藥市場。國內已有藥企在眼科領域取得突破性成就,康弘藥業的康柏西普眼用注射液,單個產品未來可能達到幾十億元的銷售額。目前眼科市場還有眾多疾病還處于治療空白,如視網膜色素變性、遺傳性視網膜劈裂等,眼科領域的金礦正等著有戰略眼光的企業開采。

(2)“站在巨人肩上”的新藥開發模式正當時。

臨床II期是新藥研發的死亡峽谷,屬于研發風險最高的一個階段。據統計,從臨床II期到III期的分期轉換率大約在40%左右,意味著有超過一半的新藥在II期臨床試驗中失敗。為什么臨床II試驗失敗率最高?臨床II試驗涉及一個非常重要的節點——概念性驗證。一旦藥物靶點通過概念性驗證,基本上可以證明生物學路徑可行,研發的系統性風險會大大降低。本土藥企像恒瑞醫藥、貝達藥業在新藥研發上均采取了風險回報比較穩健的“fast-follow-on”策略,在跨國制藥企業概念性驗證成功后再進行布局,這是一種“站在巨人肩上”的新藥開發模式。貝達藥業的埃克替尼屬于改良型新藥,上市以來累計銷售額超過40億人民幣。

我國創新藥研發才剛剛起步,能夠獨自開發風險性極高的“first-in-class”全球新的藥物時機還不成熟,目前也不夠現實。在全球新藥研發失敗率越來越高,開發新靶點越來越難的情況下,企業倒不如學一學快速跟進的策略,選擇高臨床成功率的改良型新藥不失為一種理想的選擇。

(3)“閉門造藥”的時代早已遠去。

近年來,國內新藥研發模式變得越來越靈活,傳統的“閉門造藥”研發一體化逐漸被分解,開放式創新研發模式開始不斷試水。在研發風險管控方式上,我們可以看到一些新的趨勢:

一是本土實力較強的企業愿意把更多精力和資源投向歐美中小企業,跟創新活力高,但財力不強的企業打交道;而經濟實力不強的創新型企業更愿意與跨國藥企合作。一方面,解決了“巧婦難為無米之炊”的資金問題;另一方面,利用大藥企的研發經驗快速推進新藥項目。

二是在新藥交易模式上,本土企業逐步接軌國際通行的做法。如采取分階段支付方式,先支付首付款,再支付里程碑付款,新藥上市后支付相應比例的銷售提成,避免一次性支付太多帶來的風險。

三是跨國藥企在研發方面也在改變思路,針對中國市場的獨家轉讓模式開始流行。因此,本土企業越來越重視BD部門的價值,通過合作談判拿下潛在的重磅藥物成為研發新捷徑。

四是本土藥企新藥研發開始結合資本運作,用股權投資的方式來換取特定產品的中國權利,投資與實業緊密聯動,產品收益和投資收益雙邊獲利,同時借此進軍國際市場,未來大有可為。

來源: 醫藥地理