您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2025-08-08 18:30

摘要

單克隆抗體(monoclonal antibody, mAb)是臨床應用最多的一類治療性蛋白,雖然目前上市的mAb主要用于治療非感染性疾病(如腫瘤或自身免疫疾病),但自新冠疫情暴發以來,國內外獲批用于治療或預防感染性疾病的單抗類藥物數量正逐漸增加。世界衛生組織(WHO)于2023年3月25日發布了《針對預防和治療感染性疾病的單抗類藥物的非臨床和臨床評價指導原則》,中國尚未發布類似的指導原則,本文介紹WHO指導原則中預防和治療感染性疾病的單抗類藥物非臨床評價相關內容,特別關注WHO的監管考慮因素、非臨床評價的總體考慮以及藥效學、藥代動力學和毒理學研究等,以期為我國此類新藥的非臨床研究和評價提供參考。

關鍵詞

世界衛生組織;感染性疾病;單抗類藥物;非臨床評價

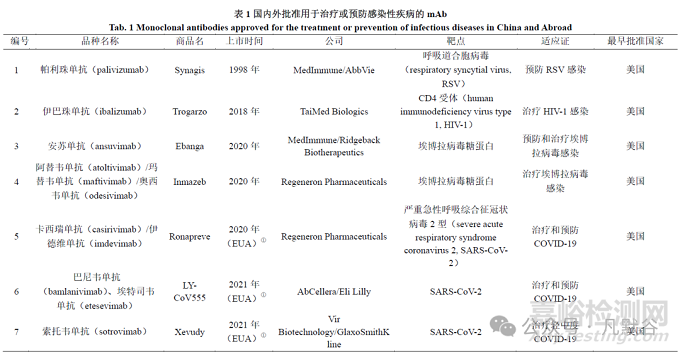

單克隆抗體(monoclonal antibody, mAb)是臨床應用最多的一類治療性蛋白,而目前上市的大多數mAb都用于治療非感染性疾病,如腫瘤或自身免疫疾病,迄今為止國內外獲批用于治療或預防感染性疾病的數量不多(表1),但自2019年新冠疫情(coronavirus disease 2019, COVID-19)暴發以來,該類產品數量正在逐漸增加。同時隨著重組生物技術和蛋白質化學的進展,以及對mAb結構和功能的深入了解,重組mAb藥物(如嵌合mAb、mAb片段、單結構域mAb和多特異性mAb)可能具有顯著的生產、處方和臨床優勢,如提高產量、提高穩定性、提供替代給藥途徑、多抗原靶向、延長半衰期、增加生物利用度、增加功能活性和/或改變組織滲透性等,越來越受關注。由于mAb相對安全,臨床起效快,且投入生產所需的時間相對較短,可為新發傳染病提供及時的控制藥物,同時由于其在突發公共衛生事件(如COVID-19)以及治療慢性傳染病[如獲得性免疫缺陷綜合征(immunodeficiency syndrome, AIDS)]中發揮的作用,mAb被認為是高度優先開發的藥物。因此,世界衛生組織(World Health Organization, WHO)于2023年3月25日發布了《針對預防和治療感染性疾病的單抗類藥物的非臨床和臨床評價指導原則》(以下簡稱“指南”),經2023年3月20-24日召開的WHO生物標準化專家委員會第77次會議審議通過,并在WHO技術報告叢書中發表。

為了更好地了解用于治療或預防感染性疾病mAb的特性及非臨床研究評價要點,本文詳細介紹指南中監管考慮因素、非臨床評價一般考慮以及藥效學(pharmacodynamics, PD)、藥動學(pharmacokinetics, PK)、毒理學試驗的關注要點等內容,以期為我國此類新藥的非臨床研究和評價提供參考。

1指南的目的和范圍

WHO此前發布的與mAb相關的指導文件主要側重于將其用作非感染性疾病的生物治療藥物,幾乎沒有提供關于暴露前預防(pre-exposure prophylaxis, PrEP)、暴露后預防(post exposure prophylaxis, PEP)和感染后mAb治療的非臨床或臨床評價指導。該指南澄清了mAb抗感染性疾病研發和注冊許可過程中的監管要求,以促進國際監管協調工作,從而改善此類產品的可及性。指南旨在為用于入侵病原體抗原或毒素暴露前和暴露后的預防或治療人類感染性疾病的mAb進行非臨床和臨床評估提供指導。

指南中一般原則也適用于以預防或治療感染為目的的靶向內源性人蛋白的mAb(如,可防止病毒進入細胞的針對細胞表面受體的mAb),但根據蛋白靶點的不同,此類產品可能需要開展額外的非臨床和臨床研究。免疫調節抗體靶向的是宿主免疫應答成分因子(如T細胞或細胞因子),而不是傳染原本身或者毒素抗原,因此不在本指南討論范圍內。

指南適用于mAb以及基于免疫球蛋白支架的其他重組mAb相關抗原結合蛋白。這些產品包括但不限于:抗體片段(如單鏈可變片段和抗原結合片段(Fragment antigen-binding, Fab)片段);單結構域抗體;雙特異性或多特異性抗體;經過化學修飾(如偶聯)的mAb或相關抗體蛋白;為了延長半衰期、增強或降低效應功能而進行修飾的mAb(如通過序列替換、添加和/或改變糖基化)以及由多種mAb物質共同配制的終產品(抗體混合物)。該指南只有部分內容可能同時適用于小型重組mAb模擬蛋白和具有病原體特異性的血漿來源的免疫球蛋白。該指南同樣不適用于使用DNA、RNA或病毒載體技術遞送基因序列(給藥后在體內編碼生成mAb產品)的核酸平臺。

關于mAb生產和質量控制的指南,參見“WHO Guidelines for the production and quality control of monoclonal antibodies and related products intended for medicinal use”。對于作為生物類似藥開發的mAb產品,應參考“WHO Guidelines on evaluation of biosimilars”。

該指南的附錄中還提供了一些關于mAb簡化監管申報的非臨床和臨床方面的考慮。如果有需要,WHO將還可能針對這些產品的特定疾病監管考慮制定單獨的補充指南。

2指南的一般考慮

WHO指出,最早在19世紀末人類恢復期血清和免疫動物血清被用作針對細菌和病毒感染的免疫療法。目前來自人和馬血漿的免疫球蛋白(如抗狂犬病、抗乙肝病毒和抗破傷風免疫球蛋白)仍在使用,但血清產品可能面臨標準化、安全性、供應和可及性問題。與免疫抗血清和多克隆抗體相比,mAb產品提供了更可靠和更大的商業供應優勢,具有更好的批間一致性和安全性,并且可設計為具有更長半衰期,具備更好特異性和功能性。

采用當前的mAb生物工程和生產技術可能快速開發出針對新發感染性疾病(無可用疫苗或治療方法)的新產品。疫苗接種的主動免疫可能需要數周且可能需要多次接種才能出現保護作用,而給予mAb進行被動免疫可以快速直接的預防或治療感染性疾病,因此,mAb正在成為除預防性疫苗和小分子抗微生物藥物以外的用于治療和預防感染性疾病的重要補充。

2.1 抗感染mAb的作用機制和理化特性

目前,抗感染mAb大多是全長免疫球蛋白G分子(immunoglobulin G, IgG),可中和病原體并抑制其與人體細胞受體結合直接發揮作用,通過肝臟中的庫普弗細胞和竇內皮細胞的結晶片段(fragment crystallizable, Fc)受體依賴性攝取,將毒素、細菌、病毒或其他病原體從血液中清除;還可通過其Fc段介導的效應功能機制刺激免疫應答發揮作用,如抗體依賴的細胞介導的細胞毒性(antibody-dependent cellular cytotoxicity, ADCC)、抗體依賴的細胞介導的吞噬作用(antibody-dependent cellular phagocytosis, ADCP)、補體依賴的細胞毒性(complement-dependent cytotoxicity, CDC)或調理吞噬作用。因此了解mAb的作用機制對于評估其在非臨床和臨床研究中的活性至關重要。

除作用機制外,mAb的理化特性也很重要,如mAb分子大小、電荷改變、翻譯后修飾、偶合、疏水性、聚集潛力、糖基化模式或C末端異質性。以上生化特性會顯著影響mAb的半衰期、組織分布、穩定性、對酶降解的敏感性、排泄、藥理作用和/或反應原性潛力。例如,對mAb的Fc區進行氨基酸工程改造可以延長半衰期,并增強或降低效應功能(如與宿主Fc受體或補體系統蛋白的相互作用)。此外,翻譯后糖基化差異也會導致功能和半衰期改變。因此,每種mAb產品可能呈現出獨特的理化特征,在評估過程中應予以考慮。

2.2 單克隆抗體遞送

mAb的生物分布以及到達病原體感染部位的能力是產品研發過程中的重要考慮因素。mAb的理化性質、處方及給藥途徑都將影響藥物的分布。目前大多數mAb通過靜脈途徑給藥,通常在專門的醫療機構給藥,且給藥時間從30min到幾小時不等。而采用高濃度mAb皮下或肌肉注射給藥只需幾分鐘,受到越來越多的關注。另外也有開發鼻腔、吸入、口服、眼內、鞘內和皮膚給藥途徑。鑒于免疫球蛋白濃度、粘度、聚集和穩定性等問題,靜脈和其他給藥途徑的mAb產品在制劑和安全性方面均有不同,因此在非臨床和臨床評價中需予以關注。

2.3 潛在的不良反應

在產品的研究方案中應評估mAb的兩種潛在不良反應,即抗微生物耐藥性的出現和抗體依賴性增強作用(antibody-dependent enhancement, ADE),并在獲批上市后對其進行監測。

耐藥性:與抗微生物小分子藥物相似,感染性病原體也可能會對mAb產生耐藥性,應在產品整個生命周期內進行監測。例如,細菌可被誘導產生抗體降解蛋白酶或可能通過自然誘變選擇過程改變靶抗原,從而降低mAb的療效。同樣,病毒中多個毒株和逃逸突變體的出現可能導致形成新的變異株,從而逃避mAb的治療。

ADE:對治療感染性疾病的mAb(特別是當表位的功能尚不清楚時),在非臨床和臨床研究中都需重點關注ADE。疾病加重可能通過mAb協助完成病原體生命周期發生(如使病毒更容易進入細胞、促進靶細胞中病毒復制或促進細胞間傳播),也可通過生理反應的過度增強(如補體激活)出現。

2.4 監管考慮因素

指南的非臨床和臨床評價部分介紹了評估mAb安全性和有效性的常規方法,可能適用于大多數已開發的產品。然而,基于特定流行病學情境開展的獲益-風險評估,可能或有必要要求申請人與國家監管機構(national regulatory authority, NRA)考慮采用替代方法評估產品的安全性和有效性,以保證在緊急需要的情況下,盡可能同時滿足對藥物安全性和有效性的監管要求以及藥物可及性。但是,必須始終考慮采取這些方法的獲益風險比,并建議盡早咨詢NRA。

3指南中mAb非臨床評價的相關內容

WHO指出,對用于感染性疾病的mAb類藥物,指南旨在補充《WHO Guidelines on the quality, safety and efficacy of biotherapeutic protein products prepared by recombinant DNA technology》的B部分和附錄5以及《WHO guidelines on nonclinical evaluation of vaccines》,因此本指南需與上述2份指南相結合。同時,須參考《WHO Guidelines on evaluation of monoclonal antibodies as similar biotherapeutic products(SBPs)》與《WHO Guidelines on procedures and data requirements for changes to approved biotherapeutic products》要求。此外,還應當參考國際人用藥品注冊技術協調會(International Council for Harmonization of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use, ICH)ICH S6(R1)和ICH M3(R2)以及NRA的其他相關指南。

在非臨床研究中,mAb的早期發現和表征通常包括采用多種分析方法對大量mAb候選物進行篩選,以評價其在病原體或毒素中和方面的有效性并確定其可能的作用機制。雖然這些試驗通常采用研究批次樣品,但如果可行,應盡量使用能代表臨床擬用樣品的mAb產品批次進行后續的作用機制和藥效學研究。如果不可行,則研究批次樣品與臨床擬用批次樣品的理化特性數據、生物活性、穩定性和處方應具有可比性。此類研究可能包括采用表達mAb的多克隆細胞群生產的mAb產品批次進行的初步體外試驗或體內試驗,并以此作為分離穩定、高表達單抗產品的第一步。當使用新的或變更的生產工藝,或者對正在研發的產品或處方進行重大變更時,應證明受試物的可比性。可比性可基于生化和生物學特性(即鑒別、純度、穩定性和效價)進行評估。在某些情況下,可能需要進行其他方面的研究,如非臨床PK、PD研究和/或毒理學研究,并提供所采用方法的科學依據。

需要注意的是,關鍵非臨床研究中使用的mAb產品批次必須能充分代表后續臨床擬用樣品的質量和處方。關鍵的非臨床毒理學研究應符合藥物非臨床研究質量管理規范(good laboratory practice, GLP),而劑量探索研究、早期毒性研究等試驗可能未遵循GLP,但應保持數據的完整性。所有動物研究都應遵循3R(“替代、減少、改進”)原則。

3.1 非臨床評價的一般考慮

非臨床體外和體內研究的主要目的是在開始人體研究之前確定受試物的藥理學和毒理學作用,包括:(1)識別產品的功能特性,如預防疾病、減少病原體負荷、降低毒素活性、促進病原體從血液和組織中清除的能力,改善臨床癥狀,預防或緩解體重降低,或降低感染嚴重程度的能力。(2)識別產品可能的毒性、毒性可逆性以及潛在不良反應。(3)確定首次人體試驗(first-in-human, FIH)的安全起始劑量,并盡可能確定安全遞增劑量。WHO認為,在開展非臨床研究時需要考慮幾個重要因素。首先,需要了解病原體的mAb靶抗原及其生物學知識,表征結合位點/表位并評估mAb對病原體的特異性和選擇性。其次,需要探索與動物或人類細胞(和/或組織)的非預期交叉反應性。此外,在某些流行病期間,抗原可能會自然發生改變(即通過抗原漂移或轉移),導致mAb對靶抗原的親和力降低。因此,在將mAb投入臨床研究之前,應考慮并且前瞻性地評估表位突變導致親和力降低的可能性,并由申辦者進行監測(如采用流行的和新出現的菌株的抗原進行體外測試)。

選擇合適的動物種屬用于評估抗感染mAb可能具有一定的挑戰性,而且在不同的研究中不一定采用相同的動物種屬。應提供每項試驗動物種屬選擇的科學性依據,并應考慮所得試驗數據對指導人體臨床研究的適用性。應與NRA討論動物種屬的選擇以及在一項研究中合并觀察指標的可能性,特別是當感染動物模型尚未建立,或者當感染動物模型與人體生理學不相關或不能反映人體感染的病理學時。需要注意的是,mAb產品本身的性質也可為種屬選擇提供參考。盡管對于感染病原體而言,無論宿主是什么,抗感染mAb的靶抗原是獨特的,但在非臨床研究中,宿主對mAb結合病原體的后續反應可能因宿主種屬和mAb來源種屬不同而有顯著差異。例如,在小鼠模型中使用人源化mAb不一定能預測相同的人源化mAb在人體中的活性或安全性。因此,了解宿主種屬和mAb差異的影響對于臨床前開發計劃以及非臨床到臨床數據轉化至關重要。

抗藥抗體(anti-drug antibodies, ADAs)的產生具有種屬特異性,動物研究中ADA的出現通常與預測mAb產品在人體中的潛在免疫原性無關。盡管如此,特別是對于mAb相關產品,在動物體內檢測ADA可能有助于了解其潛在并發癥,也可能有助于解釋動物毒性研究數據。例如,ADA的形成會增加mAb的清除并影響其PK和/或毒代動力學(toxicokinetics,TK),從而降低其藥理學和/或毒理學作用。ADA的誘導還可導致其他藥理學和/或毒理學變化,包括出現新的毒性反應。因此,應考慮ADA形成對PK和TK的此類影響。

此外,還應考慮mAb的作用機制涉及次級反應(如ADCC、ADCP或CDC)的情況,上述反應可能因抗體Fc和動物模型Fc受體的不同而產生很大差異。在解釋動物研究中的暴露-反應關系、PK參數和組織毒性時,應考慮這些藥理學特性以及它們是否具有種屬特異性。此外,還必須考慮動物感染模型與人類感染的相似程度。

在所有動物研究中,對攻毒用病原體毒株進行測序、表征和標準化并明確其感染劑量非常重要。在病原體傳代可能導致變異株(如SARS-CoV-2)產生的情況下,使用在明確且標準化傳代水平下的攻毒物質至關重要。此外,對給予mAb后仍因感染而死亡的動物體內分離出的病原體進行基因分型,有助于分析此類感染的易感性是否與病原體的抗原漂變或轉變相關。

3.2 藥效學和生物活性

3.2.1 體外藥效學試驗

可以采用體外試驗評估mAb的生物活性。應采用多個濃度受試藥開展體外藥理學研究,對于mAb片段或免疫偶聯物,應采用該形式的受試物開展試驗。若更新更合適的分析技術已經通過驗證,則應予以采用。

體外機制研究一般包括對結合位點的表征,對外源性靶標、感染性微生物或細菌毒素的結合親和力,對病原體滅活/破壞機制研究[如殺菌、調理吞噬或中和活性(包括對變異株的影響)]以及對mAb的功能活性測定。結構生物學方法也可用于在原子水平上繪制mAb抗原復合物圖譜。體外研究也可能有助于評估以下因素的影響:(a)抗原變異,如通過遺傳漂變或轉移自然發生;(b)細菌被膜轉換;(c)病原體逃逸突變。這些抗原變異株可能是在實驗室分離的,也可能來自臨床分離株。申辦者還應考慮與其他已上市抗體/藥物產生交叉耐藥的可能性。

(1)細胞培養試驗

細胞培養模型對于候選藥物的早期篩選、mAb抗體對目標病原體作用的評估以及mAb作用機制的探索可能是非常有用的工具。細胞培養試驗是體外評估mAb中和活性和抗體效應功能(如ADCC、ADCP或調理作用)的重要組成部分。然而,某些時候可能尚未建立適用于所有傳染性病原體的細胞培養系統,特別是在疾病大流行的早期階段或當病原體對細胞培養方法或環境不耐受時。若建立了細胞培養模型,應確保環境條件可維持mAb的正常功能,并盡量減少分析試劑的干擾。在細胞培養模型中使用來自不同種屬的組織或細胞也可能有助于了解PD研究中的最相關的動物模型。對于聯合配制的mAb,應測試每種單獨mAb的中和活性,并明確不同抗體之間的任何潛在協同或拮抗作用。

(2)組織交叉反應試驗

mAb與非靶組織結合可能會引起嚴重后果,尤其是在使用某些免疫偶聯物時。因此,通常應在FIH研究之前進行組織交叉反應研究,以檢測任何可能的非靶組織結合或其他交叉反應。應使用一組冷凍組織或有代表性的細胞培養物來確定試驗用mAb與人體組織的非預期反應。由于檢測交叉反應的能力可能取決于mAb的濃度,因此應采用mAb多個濃度進行試驗。對人體組織樣本的相關要求,應咨詢NRA。同樣,應與NRA討論使用經過驗證的細胞和/或蛋白質微陣列分析法評估與人類蛋白質的脫靶反應性的可能性。當檢測到交叉反應信號時,應將研究擴展到更多組織。雖然使用動物組織可能有助于解釋動物研究中的一些結果,但不推薦采用一整套完整的動物組織進行組織交叉反應試驗。

3.2.2 體內藥效學試驗

體內藥效學研究對于了解mAb在生物系統中的生物活性非常重要。由于動物藥效學研究也用于估算FIH劑量,因此應盡可能進行此類研究。但是,由于對mAb藥效學研究的要求可能因國家/地區而異,并且若具備足夠的相關數據和經驗,監管機構可能允許采用體外和/或模擬試驗作為替代方法,因此針對這一點,在mAb開發過程中應盡早與NRA討論。藥效學研究應當采用確保mAb能夠作用于目標感染原的試驗方法。由于在動物模型中進行經典PK/PD研究可能與人體的相關性有限。對于大多數病原體,可以參考在疾病及其預防工作中對相關試驗方法積累的豐富知識和經驗。此外,現有的關于自然免疫和/或疫苗誘導的免疫相關知識也可能為正在研發的mAb的非臨床評估提供額外的參考。

若存在感染動物模型時,應嘗試研究mAb藥效學作用的劑量依賴性。使用較寬的劑量范圍(包括高劑量)有助于更好的預測治療指數。當最終產品采用兩種或更多的mAb,可僅對最終產品進行動物體內評估,在體外對每種mAb及最終產品的藥效學作用進行評價。

對于抗病原體活性的概念驗證研究,應優先選擇動物感染與人類感染相似的模型開展試驗,考慮所選動物模型的感染與人類感染和疾病的相似程度。由于該指導原則包含的mAb和感染性疾病種類繁多,應根據具體情況確定動物種屬的選擇,并提供科學依據來證明所選模型的合理性。此外,還應評估候選mAb產品,以制定最有效的治療方案。

如果不存在感染動物模型,或者由于供應或倫理原因無法使用,則需要論證替代方法的合理性并咨詢NRA。mAb藥效作用的支持性證據也可能來自恢復期的人體血清,如血清抗體可以識別類似的抗原并中和或去除感染原。

3.2.3 安全藥理學試驗

安全藥理學研究的目的是研究候選mAb產品對機體重要功能和主要生理系統的影響,通常包括心血管、呼吸和中樞神經系統。但根據ICH指南,若能提供豁免這些研究的合理理由,安全藥理學研究也可能不是必需的。可以考慮將心血管、呼吸和中樞神經系統指標的研究納入毒性研究中。

mAb的組織分布可能受多種理化性質(例如,分子大小和糖基化)以及來源或處方的影響。因此,在評估產品對機體重要功能和生理系統的影響時,應考慮這些因素。

3.3 藥代動力學和毒代動力學

進行PK和TK研究是為了了解藥物在動物體內的暴露情況,以便進行動物與人體外推,并根據暴露情況預測臨床試驗的安全范圍。更多信息可參見指南《WHO Guidelines on the quality, safety and efficacy of biotherapeutic protein products prepared by recombinant DNA technology》第B.3節。盡管PK和TK評估可以整合到更廣泛的藥理學和/或毒理學研究中,但當mAb直接作用于感染原而缺乏相關的動物模型時,對PK和/或TK數據的解釋可能存在一定的局限性。

PK和TK的研究設計,以及對PK和TK數據的解釋還應考慮mAb或免疫偶聯物的性質、穩定性、結合血清蛋白的能力、動物是否存在感染和/或受體動物模型中的靶抗原表達水平,以及給藥途徑。

3.3.1 檢測方法

選擇PK和TK研究方法需要case-by-case,并且應提供科學依據。動物試驗和人體試驗的檢測方法最好一致,并且應使用適合動物模型和種屬的經驗證的方法。應研究并考慮血漿/血清中的血漿結合蛋白和/或抗體對所選檢測方法性能的可能影響。針對特定產品的檢測方法應具備以下特征:可表征藥理學/毒理學或PK特點;能代表和/或預測臨床情況;可廣泛表征所有功能特點(如半衰期);適用于所測定的產品并且經過充分論證。

3.3.2 其他考慮

吸收:經靜脈給藥的mAb不需要進行吸收研究。但對于其他給藥途徑(如肌肉注射或皮下注射),在開始人體I期臨床研究前,應評估藥物吸收和生物利用度。

分布:應酌情研究并考慮mAb的物理化學和動力學特性,以及不同給藥途徑藥物的分布的差異。盡管mAb最初可能分布于血管內,但之后可能會由于各種因素(包括血流灌注和主動轉運)而分布到血管外組織。

代謝:單抗通常不需要進行傳統生物轉化研究,但偶聯mAb需要了解偶聯分子去偶聯后的代謝途徑。

消除:在臨床研究前應獲得相關動物模型中消除/清除的信息,以便根據暴露量和給藥劑量預測安全范圍。對于免疫偶聯物,還應提供偶聯分子的消除信息。

3.4 毒理學研究

由于該指南涵蓋的mAb和感染性疾病范圍很廣,應根據具體情況選擇動物模型和毒理學研究,并加以論證。當使用疾病動物模型進行概念驗證研究時,可以納入毒理學評估,以提供更多有關潛在靶標相關毒性信息。若不可行,應考慮采取合適的風險控制措施,并就風險控制措施與NRA進行討論。

對于表現出與人體組織脫靶結合和/或在動物研究中產生毒性的mAb,可能需要進行額外的毒理學試驗。

該指南也提及了一篇已發表的關于治療性抗體非臨床安全性評價的綜述,強調在設計非臨床研究時的重要考慮因素、需要開展的非臨床安全性研究類型以及與臨床試驗相關的非臨床安全性研究的一般時間表。

3.4.1 毒理學試驗一般考慮

應開展一項多劑量的短期重復給藥毒性試驗。若mAb在預防性治療或感染過程中需多次給藥,毒理學試驗的給藥方案應當反映在最差臨床情況下的給藥方案。試驗恢復期應能反映mAb消除時間(如5個半衰期)。若僅進行單次給藥毒性試驗,應提供依據(如對于半衰期長的mAb),還應說明動物種屬選擇的合理性。

應與NRA討論毒理學試驗的要求。在理想情況下,應選擇健康動物進行試驗,以在無疾病狀態下更清楚地解釋藥物的毒性,也可以模擬健康受試者當出于預防目的而給予mAb的情況。應采用雄性和雌性動物開展試驗,此外,動物的發育階段應當能反映目標人群(如年輕人、中年人、老年人)最敏感的階段。試驗動物數量根據所選擇的研究動物是嚙齒類動物或是非嚙齒類動物而異。給藥途徑應能反映其臨床研究擬用給藥途徑。

當兩種或多種mAb共同配制或以其他方式開發用于聯合使用時,應對聯合mAb進行試驗。觀察到任何不良反應,都可能需對每種mAb單獨進行進一步評估。對于免疫偶聯物產品,應對免疫偶聯物進行非臨床安全性研究。此外,應評估偶聯物分子(即“有效荷載”)的安全性且其毒性可被接受;否則,可能需要根據相關指南進行進一步研究。

ADA的產生可能會使動物毒理學研究以及對試驗結果的解釋變得復雜,若發生免疫介導反應,則應當考慮ADA因素。若根據重復給藥毒性研究預測對人體的潛在影響時,應考慮ADA的形成以及相關的免疫原性問題,并應與NRA進行討論。對于人類感染性疾病,臨床上可能并不需要長期反復用藥,因此在臨床上誘導抗mAb免疫應答的風險可能會有所降低。

應根據已建立的方法評估mAb的局部耐受性(如對紅斑/焦痂和水腫的評估)。如果可行,可在毒性研究中評估產品潛在的局部不良反應,而不需進行單獨的局部耐受性試驗。

3.4.2 遺傳毒性和致癌性

遺傳毒性和致癌性試驗通常不適用于mAb。但是,免疫偶聯物可能需要開展該研究,應根據具體情況考慮。

3.4.3 生殖毒性

對靶向傳染性病原體(即非人類抗原)的mAb,可能不需要進行生殖毒性研究,但這一要求可能因國家/地區而異,應提前與NRA討論,因為各個國家的指南可能與涉及生殖毒性試驗的其他指南[如ICH S6(R1)]一致或不一致。NRA可能要求對擬用于育齡婦女的mAb(特別是該產品是免疫偶聯物或臨床經驗很少的非傳統mAb蛋白)進行生殖毒性研究。

在開展研究時,具體的研究設計和給藥方案可能會根據不同的情況如種屬特異性、免疫原性、生物活性和/或長消除半衰期等而改變。在分析結果時,還應考慮妊娠期間胚胎-胎仔暴露的種屬特異性。通常,高分子量蛋白(>5kDa)不能通過簡單的擴散透過胎盤,但對于分子量高達150kDa的抗體,存在一種涉及新生兒Fc受體的特定轉運機制,該受體表達決定胎兒暴露量且存在種屬差異。在人類和非人靈長類動物器官發生期,IgG跨胎盤轉運較低,在妊娠中期的早期階段開始增加,在妊娠晚期達到最高,具體可參見《WHO Guidelines on the quality, safety and efficacy of biotherapeutic protein products prepared by recombinant DNA technology》。圍產期毒性試驗結果應在上市申請時提交。在適當的情況下,還應在III期臨床試驗前完成對雄性和雌性生育力潛在影響的評估。

3.5 非臨床評價中的其它考慮因素

ADE:ADE的潛力應主要通過體外機制研究進行評估,無需專門進行動物研究,但如果存在該疾病的動物模型,則可以將ADE作為PD概念驗證研究的一部分進行評估。

雜質:終產品中的雜質可能會引起安全性問題。這些雜質可能與產品相關且特性與目標產品不同(如mAb分子變異體、聚集體或片段),或者可能與工藝相關(如培養基成分或宿主細胞蛋白)。無論來自細菌、酵母、昆蟲、植物或哺乳動物細胞的宿主細胞污染物,都存在潛在的風險。建議最好依靠質量控制和生產工藝來最大程度地減少雜質的存在,而不是通過非臨床研究來評估其潛在影響。

生態毒性/環境影響:通常認為mAb對環境沒有特別的危害,預計會通過分解代謝途徑完全代謝,腎臟排泄可忽略不計。但對于某些化學修飾或偶聯的單克隆抗體應進行全面的環境風險評估,除非另有說明。

過敏反應:盡管在人體中并不常見,但靜脈注射mAb等蛋白質類產品可導致各種從輕度到重度不等的超敏反應,其分子機制可能不同,且大多未知。在動物研究中也可能觀察到類似的超敏反應和輸液反應,但這些反應可能無法反映此類反應在人體中發生的風險。豚鼠過敏性試驗結果對蛋白質產品一般呈陽性,但通常無法預測人體的反應,因此不建議開展此類試驗。

免疫毒性:通常不需開展,但如果在PD或毒性研究期間觀察到mAb對免疫系統產生任何不良影響,并且這些不良影響可能導致宿主對病原體的抵抗力下降,則應考慮進行免疫毒性研究。

4總結與展望

雖然上市的單克隆抗體產品很多,但目前僅有少數獲批用于治療或預防感染性疾病。自2019年新冠疫情暴發以來,國內外批準用于預防和治療感染性疾病的單抗藥物數量逐漸增加。用于感染性疾病與非感染性疾病的單抗類藥物在擬定適應證、藥物靶抗原等方面均不同,故非臨床評價亦存在差異。WHO于2023年發布了此指南,與常規用于非感染性疾病如腫瘤或自身免疫疾病的單抗類藥物相比,該指南對擬用于感染性疾病的單抗類藥物在非臨床評價方面提出了新的或不同的關注點,特別針對動物種屬選擇、藥效學、耐藥性、ADE、非預期交叉反應性、生殖毒性等研究與評價予以了充分的闡述,同時對在公共衛生緊急情況下的簡化非臨床研究提供了一些特殊考慮。

本文針對該指南對用于預防和治療感染性疾病的單抗類藥物應當如何開展非臨床評價進行了詳細的介紹,以期為我國此類新藥的非臨床研究和評價提供參考。在藥物研發過程中,鼓勵申請人就試驗策略、設計、結果分析等與審評機構溝通交流。希望未來在工業界和監管機構的共同推動作用下,能夠提高該類藥物的研發水平,促進產業化進程。

來源:Internet