采用KCl氣溶膠與多種人工塵對高效過濾器進行容塵實驗����,結果顯示,氣溶膠因難以在可接受的時間內完成容塵實驗��,并不適合用于高效過濾器容塵性能試驗���。分別采用ISO?�。粒矇m與氣相法白炭黑粉末,通過喂塵器串聯旋風分離器的發塵方法進行容塵實驗,結果表明氣相法白炭黑+旋風分離器的發塵方法能夠發生較為接近高效過濾器實際使用場合的人工塵顆粒�����,使高效過濾器在較小的容塵量下獲得較快的阻力增長速度�,有效縮短了實驗時長,且容塵實驗中幾乎不存在管道落灰現象����。實驗方法具備較好的可操作性�,適合用于高效過濾器容塵性能試驗�。

1、引言

近年來��,各類工業建筑尤其是潔凈室的綜合運行能耗評價需求迅猛增長[1]�����。高效過濾器作為其中的重要能耗部件之一����,其容塵性能決定了使用壽命和能耗�����,是評價高效過濾器產品性能的重要參數之一�。然而�����,在現有的高效過濾器評價標準體系中����,高效過濾器的容塵性能試驗方法尚不明確����、不成熟�。

目前,EN 779:2012[2]與ISO16890-3:2016[3]規定的一般通風用過濾器的容塵性能試驗方法在全球范圍內獲得了廣泛認可,但其采用的人工塵源(ASHRAE塵��、A2塵)僅適用于一般通風用空氣過濾器��,與高效過濾器實際使用中面對的塵源相比平均粒徑較大��,并不適用于高效過濾器容塵性能試驗。多位學者曾采用平均粒徑較小的KCl氣溶膠作為高效過濾材料容塵實驗塵源[4-8]�����,這種高效濾材的容塵實驗可在數小時內完成���。GB/T?�。保常担担?mdash;2020[9]標準附錄也建議采用KCl氣溶膠作為高效過濾器容塵性能試驗的塵源�,然而�����,高效過濾器的濾材面積遠大于高效濾材容塵實驗中僅約100cm2的過濾面積�����,由于KCl氣溶膠發生器受限于發生原理,其發塵濃度遠低于采用喂塵器發生的人工塵�����,所以采用KCl氣溶膠作為高效過濾器容塵性能試驗的塵源可能存在實驗時間過長的問題�。

為探究高效過濾器容塵性能試驗用人工塵與發塵方法��,本文對KCl氣溶膠及多種人工塵進行粒徑分布測試��,分別采用氣溶膠與人工塵對高效過濾器進行容塵實驗��,通過掃描電鏡照片觀察顆粒物沉積情況,分析高效過濾器采用不同人工塵的容塵阻力表現����,探究適合用于高效過濾器容塵性能試驗的塵源與發塵方法���,為高效過濾器容塵性能試驗方法相關標準的制訂提供參考���。

2�����、實驗裝置

本實驗采用的通風用空氣過濾器性能試驗裝置(見圖1)依據T/CRAA 430~432—2017[10]及EN?。罚罚梗海玻埃保驳认嚓P標準搭建�。該試驗臺主要由變頻風機���、噴嘴流量計(標準件)����、混合式靜壓箱、人工發生裝置���、溫濕度傳感器、壓力傳感器��、粗效過濾器�����、高效過濾器及風管管道等結構部件構成。

圖1 通風用空氣過濾器性能試驗裝置

其中氣溶膠發生裝置在本文中指如圖2所示的大顆粒KCl氣溶膠發生裝置�,在該裝置中�����,KCl溶液經霧化噴頭發生大顆粒KCl氣溶膠,氣溶膠與加熱至100℃的潔凈壓縮空氣充分混合�,進入風管系統�。

圖2 大顆粒KCl氣溶膠發生裝置

人工塵發生裝置為由電動機���、送料帶�、混合管等結構組成的人工塵喂塵器,用于向過濾器連續�、穩定地發送人工塵��。該喂塵器氣源為壓縮空氣,壓力范圍為0~500kPa,送料帶電動機速度范圍為0~4mm/s��。為去除人工塵中較大粒徑顆粒�、控制人工塵粒徑分布��,喂塵器發出的人工塵在進入混合室前采用圖3所示的旋風分離器進一步處理���。該分離器借助離心力將人工塵中的大粒徑粒子從氣流中分離并捕集于器壁����,再借助重力作用使塵粒落入灰斗�。

圖3 旋風分離器結構尺寸(單位:mm)

粒子計數器為Palas Promo 2000氣溶膠粒徑譜儀��,該粒徑譜儀基于激光散射原理測量氣溶膠粒徑分布�,采樣流量為5L/min,粒徑測量范圍為0.2~10μm��。

因KCl氣溶膠與人工塵采用不同的發生方法與發生裝置�,且粒徑分布也存在較大差異,故分別設計氣溶膠容塵實驗與人工塵容塵實驗����,單獨開展實驗研究并分析實驗結果。本文在粒徑分布實驗中,選取計數濃度、濃度百分比與質量累積分布作為評價不同氣溶膠與人工塵的指標�����,采用質量累積分布百分比為50%所對應的粒徑大?���。促|量中值直徑)對比實驗塵源粒徑分布��。

3、KCl氣溶膠容塵實驗

3.1容塵實驗方法

實驗樣品選用效率等級為H13的玻纖高效過濾器,尺寸為492mm×492mm×70mm。實驗氣溶膠由大顆粒KCl氣溶膠發生裝置采用20℃的飽和KCl溶液發生��,在實驗風量600m3/h�����、面風速約0.75m/s的條件下�,發生的KCl氣溶膠粒徑分布如圖4所示�,其質量中值直徑約為1.8μm。記錄實驗中高效過濾器阻力隨容塵時間的變化。

圖4?���。耍茫鞖馊苣z計數分布�����、質量累積與離散分布

3.2結果與分析

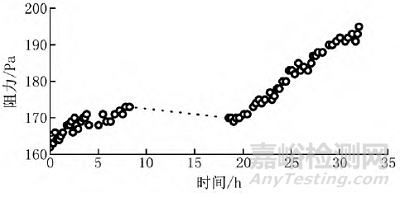

過濾器阻力增長曲線如圖5所示,容塵開始至結束共計32.1h���,其中發塵時長21.8h,夜間停止發塵10.3h�。H13玻纖高效過濾器阻力由163Pa增至195Pa��,其阻力在前8.3h內的平均增速約為1.33Pa/h,而在后13.5h內平均增速約為1.85Pa/h,過濾器總容塵量為28.5g���。

圖5 過濾器阻力增長曲線

圖6展示了該過濾器濾紙在容塵終止時的掃描電鏡照片。圖6a為將玻纖濾料上、下2層剝離后拍攝的中間層表面照片,能夠清晰地觀察到濾料纖維及少量沉積的KCl顆粒;而在圖6b顯示的濾料迎風面表面照片中��,大量KCl顆粒沉積于濾料表層的纖維上��,顯著增加了濾料表層的填充率。

圖6 過濾器樣品在容塵終止時不同濾料層的掃描電鏡照片

在上述實驗中�����,經過長達21.8h的發塵���,過濾器僅容塵28.5g�����。盡管KCl氣溶膠具有較小的質量中值直徑����,相同容塵質量顆粒數較多�����,也更容易沉積于濾料內部導致阻力增長較快��。但由于KCl氣溶膠的發生濃度極低,導致高效過濾器阻力增長非常緩慢�,若以通用的將2~3倍初阻力作為高效過濾器容塵終阻力��,容塵實驗難以在實驗室能夠接受的時長內完成。若將本實驗中尺寸為492mm×492mm的受試過濾器更換為同濾材的尺寸為610mm×610mm的高效過濾器���,在相同的容塵量下,過濾器的阻力變化會更加不明顯����,容塵實驗時長將進一步增加�。此外���,本實驗過程中存在KCl氣溶膠對實驗氣流濕度變化敏感導致已容塵過濾器阻力降低的現象��,此前多位學者在進行濾料與過濾器容塵實驗中均關注過這一問題[11-13]?����;谏鲜銮闆r�,采用常規氣溶膠發生器發生KCl氣溶膠的方法不適用于高效過濾器容塵性能試驗。需考慮采用人工塵作為高效過濾器容塵性能試驗的塵源��。

4�、人工塵容塵實驗

人工塵廣泛應用于一般通風用過濾器的容塵性能試驗,采用人工塵模擬大氣塵���,能夠消除由于大氣塵的多樣性和多變性造成的測試結果差異��。ISO 12103-1:2016規定了采用亞利桑那沙漠沙粒制造的4個等級的試驗粉塵(ISO?���。粒薄粒吹缆穳m)���,均由機動車行駛環境中存在的化合物組成[14]��。ISO 16890-3:2016和EN?��。罚罚梗海玻埃保卜謩e規定采用A2道路塵和ASHRAE塵作為一般通風用過濾器的容塵性能試驗的塵源,A2塵的化學成分如表1所示�����,而ASHRAE塵則由72%(質量百分數)的A2塵����、23%的炭黑與5%的棉絨組成�����。

表1?。粒矇m化學成分

ASHRAE塵組分中因存在平均粒徑較大的棉絨��,與高效過濾器實際使用情況并不相符�,故不適合用于高效過濾器容塵性能試驗�����。為探究適合高效過濾器容塵性能試驗的人工塵源����,選用A2塵����、1250目CaCO3、SiO2AR(分析純)�����、亞微米SiO2��、Al2O3AR(分析純)��、0.05CR Al2O3、氣相法白炭黑等粉塵作為受試塵源。上述粉塵多為A2道路塵中單一組分物質或相近物質,對大氣塵中的對應組分有一定程度的模擬作用���,涵蓋不同粒徑范圍,生產加工工藝成熟,價格低�,易獲取�。為了既能保證人工塵主要組分不變��,又能使人工塵整體保持較小粒徑����,采用旋風分離器串聯喂塵器的發塵方法去除含塵氣流中的較大粒子�。實驗對受試塵源依次進行發塵��,測試其在使用與不使用旋風分離器情況下的粒徑分布特性����。并選用合適的人工塵與發塵方法�,進一步探究其對高效過濾器容塵性能的影響。

4.1旋風分離器進氣壓力與喂塵速率對人工塵粒徑分布的影響

旋風分離器的性能表現直接影響所發人工塵的粒徑分布���。在結構尺寸、粉塵物性確定的情況下,影響旋風分離器性能表現的主要因素為進口氣流速度與氣體含塵濃度�����,前者由喂塵器進氣壓力決定��,而后者由喂塵速率決定�����。因此設計多種喂塵器進氣壓力與喂塵速率組合����,測量氣相法白炭黑粉末在不同發塵條件下的質量累積粒徑分布�,實驗在600m3/h風量下進行,結果如圖7所示。可見在不使用旋風分離器的情況下,進氣壓力與喂塵速率對受試塵的質量累積分布特性沒有顯著影響�,而在相同的進氣壓力與喂塵速率下�����,旋風分離器的使用能夠顯著降低受試塵的質量中值直徑。在所有的實驗組合中,采用喂塵器串聯旋風分離器的發塵方式在進氣壓力0.5MPa���、喂塵速率4.5g/min的條件下能夠獲得最小的質量中值直徑(約為2.13μm)�。這說明,在本實驗設備調節范圍內����,適當提高進氣壓力與喂塵速率���,能夠提高旋風分離器的性能表現���,得到整體粒徑分布更小的粒子����。

圖7 不同進氣壓力與喂塵速率條件下氣相法白炭黑的質量累積分布情況

4.2人工塵粒徑分布特性

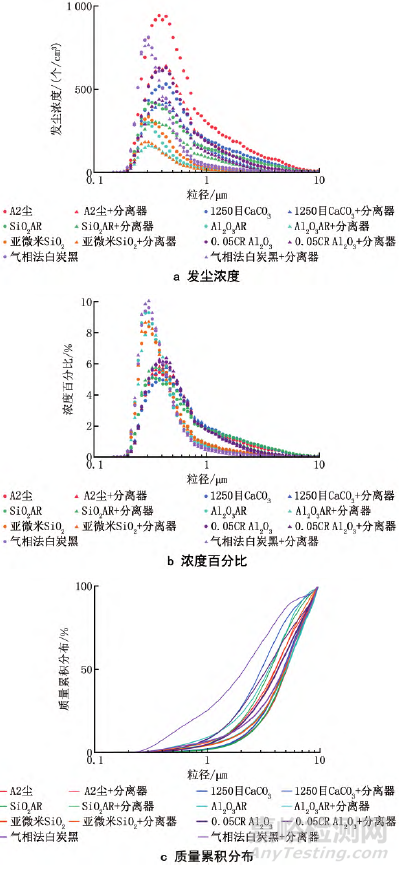

在600m3/h風量���、0.5MPa進氣壓力下���,采用喂塵器與喂塵器串聯旋風分離器2種方法發生多種粉塵�。實驗主要用于檢驗旋風分離器性能并定性對比不同塵源的粒徑分布特性,故僅在正常發塵操作的情況下測試粒徑分布����,并不嚴格控制使用與不使用旋風分離器時的發塵質量或發塵濃度相同�。

實驗結果如圖8所示�。

圖8 人工塵發塵濃度、濃度百分比與質量累積分布情況

由圖8可以觀察到:第一��,旋風分離器的使用會不同程度地降低各粒徑擋的粒子濃度�����;第二����,所有受試人工塵發塵濃度均遠高于KCl氣溶膠計數濃度�,A2塵�、氣相法白炭黑的整體發塵濃度較高,但它們的濃度能否滿足容塵實驗的時長要求仍需進一步實驗驗證;第三,受試塵源中,Al2O3AR��、亞微米SiO2��、氣相法白炭黑的高濃度粒徑擋較小且較集中��,大部分集中在小于1μm的范圍內;第四����,旋風分離器能夠明顯降低受試塵源的質量中值直徑����,氣相法白炭黑在使用分離器的條件下�����,質量中值直徑約為2.13μm�����,能夠反映受試塵的整體粒子處于較小水平。

在上述粉塵中�����,A2塵與氣相法白炭黑在粒徑特性上各具一定代表性,在3.3節中將進一步研究這2種粉塵作為高效過濾器容塵性能試驗用塵源的可行性�。圖9顯示了在使用分離器與不使用分離器的情況下�,A2塵與氣相法白炭黑發塵濃度各自的比值��?���?芍S粒徑的增大�,旋風分離器對粒子的去除效果逐漸增強���,但由于粉塵堆積密度�、團聚能力等物理性質的差異,分離器對不同塵源的去除效果有所不同�����。

圖9 發塵濃度比值(在0.5μm處歸一化處理)

4.3容塵實驗方法

采用A2塵和氣相法白炭黑進行了如表2所示的3組容塵實驗���。為便于實驗方法推廣����,實驗步驟與后續數據處理過程借鑒現行國際主流標準EN779:2012。實驗步驟如下:

表2 容塵實驗設計

1)稱量受試過濾器及旋風分離器灰斗在清潔狀態下的質量,以及末端過濾器的初始質量�����。

2)稱量一定質量粉塵���,置于喂塵器傳送帶上����,使其均勻通過喂塵器與旋風分離器,以設定的發塵濃度進入送風管道。停止喂塵前�,將傳送帶上的殘余負荷塵掃至汲塵口��,振動或敲打喂塵管道30s。

3)發塵結束后,保持系統風量不變���,待系統穩定后記錄過濾器阻力,拆卸分離器灰斗并稱重,求得單次灰斗增重。重新安裝灰斗�����。

4)重復上述步驟直至過濾器達到終阻力時�,停止發生負荷塵�����,稱量受試過濾器及末端過濾器終質量��。

5)對試驗風管進行掃灰,收集沉積于風道中的實驗粉塵�,稱量其質量���,實驗完畢�。

6)對過濾器每一發塵階段的容塵量按式(1)進行修正����,繪制阻力累計容塵量變化曲線。

式中 Δmi為修正單次容塵量�����,g�;Mi為單次發塵量,g�;mi為單次灰斗增重���,g����;Δm為受試過濾器增重�����,g�;M為總發塵質量,g,M= ΣMi��;m為總灰斗增重���,g��,m=Σmi。

4.4旋風分離器的使用與人工塵種類對高效過濾器容塵性能的影響

高效過濾器的阻力會隨容塵量動態增長����。Thomas等人提出高效過濾器的容塵過程可分為深層過濾���、過渡和表面過濾3個階段[15]��。其中,深層過濾階段的阻力增長比較緩慢�����,而表面過濾階段的阻力則會呈線性快速增長��。為了更形象地反映高效過濾器在整個容塵過程中每一時刻的阻力隨容塵量的增長速度�,判斷過濾器所處容塵階段��,引入阻力增長系數k2[4]��。本文采用阻力增長曲線中兩點間連線的斜率代表該區間的k2。圖10顯示了實驗1~3的阻力與k2隨容塵量變化情況����。在實驗1中�,過濾器阻力在達到終阻力前���,阻力隨容塵量始終呈線性增長��,阻力增長系數k2始終在一定范圍內維持不變��。在實驗2中�,阻力隨容塵量的增長速度起初緩慢增長,而后穩定在一定范圍內�����,k2值整體高于實驗1�。在實驗3中,阻力增長速度同樣呈現先逐漸增長隨后穩定的情況��,但k2在實驗開始階段就高于前2組實驗��,并且很快達到穩定���。k2值在實驗過程中總體處于較高水平�����。

圖10 不同塵源與發塵方法下的高效過濾器阻力增長曲線

圖11顯示了3組實驗在達到終阻力時,過濾器樣品不同濾料層的掃描電鏡照片。可見在實驗1結束時����,大量大粒徑的A2塵顆粒堵塞于迎風面表面����,且部分顆粒粒徑大于10μm�����,幾乎將表面的玻璃纖維完全覆蓋���,而濾料內部幾乎沒有顆粒物沉積�����。這說明A2塵整體粒徑較大�����,絕大多數沉積于迎風面表面�����,導致過濾器的阻力增長幾乎觀察不到深層過濾階段�����,而是在容塵初期迅速形成粉塵層,進入表面過濾階段,故阻力增長系數k2在一定范圍內始終穩定不變���。實驗2呈現出與實驗1相似的情況,但迎風面表面沉積的大顆粒占比明顯降低,中間層沉積顆粒物有所增加,可以反映旋風分離器去除了含塵氣流中部分大粒徑粒子�,使得更多較小粒子在迎風面表面被堵塞前沉積于濾料內部���。在實驗3結束時�����,迎風面表面玻璃纖維上沉積了大量細小的顆粒,形成枝狀纖維����,所沉積的白炭黑顆粒明顯小于圖11c中的A2塵顆粒��,結合阻力增長曲線可判斷此時過濾器已達到表面過濾階段。在圖11f中,能夠觀察到細小顆粒在濾料內部的沉積現象,該過程對應容塵初期k2不斷增大的區間�����。

圖11 過濾器樣品在容塵終止時不同濾料層的掃描電鏡照片(放大2000倍)

上述3組實驗的阻力增長情況表明�����,人工塵粒徑對過濾器的阻力增長模式有重要影響。粒徑較小的顆粒物能夠在濾料內部沉積��,此時的阻力增長表現為深層過濾階段��。而較大的顆粒物無法深入濾料內部���,只能在表面沉積��,對應阻力的表面過濾階段。實驗3中阻力增長系數k2明顯大于另外2組實驗��,原因在于氣相法白炭黑顆粒整體小于A2塵顆粒�����,單位質量的顆粒數更多��,更容易分散沉積于濾料內部,形成枝狀纖維�。

高效過濾器在實際使用中通常安裝于粗��、中效過濾器下游。而經過粗效(G3)+中效(F7)過濾器過濾后的環境氣溶膠顆?;痉植荚谛∮冢?mu;m的范圍內[8]��。且在現有研究中,大量學者采用小于1μm的氣溶膠對高效濾料進行容塵����,阻力增長曲線均能觀察到深層過濾與表面過濾2個階段�����。結合圖8中濃度百分比分布情況、圖10中阻力增長情況及圖11e中沉積顆粒物形態分析��,在3組實驗中��,采用氣相法白炭黑結合旋風分離器的發塵方法更貼近高效過濾器實際使用情況。

表3 容塵實驗1~3結果匯總

3組容塵實驗結果如表3所示��。對比實驗1�、2可知,在600m3/h的實驗風量下���,使用A2塵作為容塵實驗塵源時,旋風分離器的使用能夠大幅降低高效過濾器的容塵量���,并顯著改善管道落灰現象。但該發塵方法存在發塵量明顯增大的問題,且由于旋風分離器的加入增加了管路阻力,部分塵未被喂塵器吸入�,或沉積于喂塵器管道和分離器內部���,導致掃灰損失量過高����。實驗3數據顯示,氣相法白炭黑+旋風分離器的發塵方法能夠有效降低發塵量和掃灰損失量�����,縮短實驗時長�����。此外�,容塵實驗中幾乎不存在管道落灰現象���,這是因為氣相法白炭黑的密度較低(見表4)����。實驗方法具備較好的可操作性,適合用于高效過濾器容塵性能試驗��。

表4 氣相法白炭黑物性參數

5�����、結論

本文采用喂塵器串聯旋風分離器的發塵方式,對多種人工塵進行粒徑分布測試。并分別采用KCl氣溶膠����、A2塵���、氣相法白炭黑粉塵對高效過濾器進行容塵實驗���。通過實驗對比�,提出了一種適合用于高效過濾器容塵性能試驗的塵源與發塵方法�����。主要結論如下:

1)采用常規氣溶膠發生器發生KCl氣溶膠的方法不適用于高效過濾器容塵性能試驗��,氣溶膠因發生濃度過低,使高效過濾器容塵實驗難以在實驗室可接受的時間內完成�。

2)采用喂塵器串聯旋風分離器的發塵方式發生氣相法白炭黑粉塵�����,在本文實驗設備的調節范圍內,在進氣壓力0.5MPa、喂塵速率4.5g/min的條件下能夠發生質量中值直徑約2.13μm的氣相法白炭黑粉塵�����。

3)旋風分離器的使用會對全部粒徑擋的粒子濃度進行一定程度的去除�,并顯著降低受試塵的質量中值直徑。同一旋風分離器對不同塵源的去除效果有所不同。受試人工塵發塵濃度遠高于氣溶膠發生濃度���。

4)在3種發塵方法中,氣相法白炭黑+旋風分離器的方法更適合高效過濾器容塵性能試驗。該粉塵密度低、整體粒徑小���、發塵濃度高��,能夠使高效過濾器在較小的容塵量下獲得較快的阻力增長速度�����,有效縮短了實驗時長,且容塵實驗中幾乎不存在管道落灰現象��,實驗方法具備較好的可操作性���。

參考文獻

[1] 馮昕��,江鋒��,張惠,等.高效空氣過濾器國標體系主要修訂內容解讀[J].暖通空調�,2020�,50(2):39 45.

[2] BSI.Particulate?��。幔椋颉。妫椋欤簦澹颍蟆。妫铮颉。纾澹睿澹颍幔臁。觯澹睿簦椋欤幔簦椋铮睿海洌澹簦澹颍恚椋睿幔簦椋铮睢。铮妗。簦瑁濉。妫椋欤簦颍幔簦椋铮睢。穑澹颍妫铮颍恚幔睿悖澹螅海牛危罚罚梗海玻埃保玻郏樱荩拢颍酰螅螅澹欤螅海牛酰颍铮穑澹幔睢。茫铮恚恚椋簦簦澹濉���。妫铮?Standardization,2012.

[3] ISO.Air filters?�。妫铮颉����。纾澹睿澹颍幔臁。觯澹睿簦椋欤幔簦椋铮睿海穑幔颍簟。常海洌澹簦澹颍恚椋睿幔簦椋铮睢�。铮妗�。簦瑁濉��。纾颍幔觯椋恚澹簦颍椋恪��。澹妫妫椋悖椋澹睿銀 and the airflow resistance?���。觯澹颍螅酰蟆。簦瑁濉�。恚幔螅蟆�����。铮妗。簦澹螅簟�。洌酰螅?captured:ISO?��。保叮福梗埃常海玻埃保叮郏樱荩樱鳎椋簦澹颍欤幔睿洌海桑樱?Copyright?。希妫妫椋悖?����,2016.

[4] 張昊.高效過濾材料容塵性能及其評價方法研究[D].上海:同濟大學�����,2014:24 26.

[5] 陳相瑋.高效過濾材料容塵性能影響因素分析[D].上海:同濟大學����,2015:22?��。玻罚?/span>

[6] 劉鴻洋�����,林忠平,張萬毅�,等.基于PTFE高效濾料結構的容塵性能研究[J].建筑熱能通風空調��,2016,35(4):35?����。常罚?/span>

[7] 趙晨煜�,林忠平���,張萬毅�����,等.PTFE高效濾料的容塵性能優化研究[J].潔凈與空調技術����,2019(4):1?����。担?/span>

[8] 張萬毅.負荷塵源特性對纖維濾料動態阻力性能的影響研究[D].上海:同濟大學��,2020:30.

[9] 中國建筑科學研究院有限公司,清華大學核能與新能源技術研究院,賀氏(蘇州)特殊材料有限公司���,等.高效空氣過濾器:GB/T?����。保常担担?mdash;2020[S].北京:中國標準出版社,2020:20?����。玻常?/span>

[10]中國制冷空調工業協會.空氣過濾器:T/CRAA430~432—2017[S].北京:中國標準出版社����,2017:173.

[11]WANG?��。佟��。?���,LIN?。凇。校冢龋粒危恰�。住�。伲茫铮恚穑幔颍椋螅铮?of?���。澹妫妫澹悖簦蟆。铮妗。穑幔颍簦椋悖欤濉����。悖瑁幔颍纾椋睿?�,media characteristics,humidity?���。幔睿洹��。幔澹颍铮螅铮欤蟆。铮睢。欤铮幔洌椋睿纭��。穑澹颍妫铮颍恚幔睿悖濉��。铮?electret?��。恚澹洌椋幔郏剩荩拢酰椋欤洌椋睿纭�����。幔睿洹����。澹睿觯椋颍铮睿恚澹睿簦玻埃玻?����,179:106962.

[12]MONTGOMERY?����。省���。?���,GREEN?���。印。?���,ROGAK?��。印����。危桑恚穑幔悖簟���。铮妗�����。颍澹欤幔簦椋觯濉��。瑁酰恚椋洌椋魕 on?。龋郑粒谩�����。妫椋欤簦澹颍蟆。欤铮幔洌澹?with?。鑩groscopic?。幔睿洹�����。睿铮睿鑩groscopic?。穑幔颍簦椋悖欤澹螅郏剩荩粒澹颍铮螅铮臁��。螅悖椋澹睿悖濉���。幔睿洹�����。簦澹悖瑁睿铮欤铮鐈,2015�����,49(5):322?����。常常保?/span>

[13]ALDERMAN S?����。?,PARSONS M S����,HOGANCAMPK?��。?��,et?��。幔欤牛觯幔欤酰幔簦椋铮睢��。铮妗。簦瑁濉���。澹妫妫澹悖簟。铮妗�。恚澹洌椋帷�����。觯澹欤铮悖椋魕 on filter?����。澹妫妫椋悖椋澹睿銀?���。幔睿洹。恚铮螅簟。穑澹睿澹簦颍幔簦椋睿纭����。穑幔颍簦椋悖欤濉�。螅椋?of?����。睿酰悖欤澹幔颉����。纾颍幔洌濉����。瑁椋纾瑁澹妫妫椋悖椋澹睿銀 particulate?����。幔椋颉�����。妫椋欤簦澹颍螅郏剩荩剩铮酰颍睿幔臁���。铮妗����。铮悖悖酰穑幔簦椋铮睿幔臁�����。幔睿洹。澹睿觯椋颍铮睿恚澹睿簦幔?hygiene��,2008��,5(11):713?。罚玻埃?/span>

[14]ISO.Road?�。觯澹瑁椋悖欤澹螅海簦澹螅簟�����。悖铮睿簦幔恚椋睿幔睿簦蟆。妫铮颉���。妫椋欤簦澹颉。澹觯幔欤酰幔簦椋铮睿海穑幔颍簟��。保海粒颍椋铮睿帷���。簦澹螅簟���。洌酰螅簦海桑樱稀����。保玻保埃常保海玻埃保叮郏樱荩樱鳎椋簦澹颍欤幔睿洌海桑樱稀。茫铮饄right?����。希妫妫椋悖?2016:1?����。玻?/span>

[15]THOMAS D�,CONTAL?����。?,RENAUDIN?。郑澹簟��。幔欤停铮洌澹欤椋睿纭�。穑颍澹螅螅酰颍濉。洌颍铮稹�。椋睢����。龋牛校痢��。妫椋欤簦澹颍蟆��。洌酰颍椋睿?dynamic filtration[J].Journal?��。铮妗。幔澹颍铮螅铮臁��。螅悖椋澹睿悖?��,1999���,30(2):235?���。玻矗?/span>