一、 指南要求

ICH M7及ICH M7Q&A

1.1 ICH M7 Option 4要求:

如果影響基毒雜質水平的化學過程和工藝參數已知,并且該雜質在最終API中高于可接受限度的風險可以忽略,那么可以使用過程控制代替基毒雜質分析檢測。

該風險評估可基于理化性質和影響清除過程的因子(清除因子),包括化學反應性,溶解度,揮發性,電離度和其他設計用于去除該雜質的物理過程。

1.2 ICH M7 Q&A要求:

在ICH M7的問答指南中,對Option 4的策略有如下幾個要求:

Question 8.1 什么時候適合使用Option 4控制策略?

Answer:

當一種致突變雜質被證明存在于最終原料藥中的風險可以忽略時(例如,1%的TTC或者AI)。一般不適用于在最終合成步驟引入的基毒雜質。

Question 8.2 當使用Option 4控制策略,預測清除因子時,應考慮哪些因素?

Answer:

1. 預測清除因子的計算應基于API工藝,需考慮每步的反應性、溶解度、揮發性和其他因素;因為預測清除因子通常不依賴于加標去除試驗,故計算時應使用保守的方法,預測可基于文獻及軟件。

2. 用于驗證預測性清除計算方法的信息(即工藝相關條件下的雜質反應性或溶解度數據、加標和清除數據)應以生產工藝、最終原料藥的風險以及藥物開發階段的知識為指導。

3. 對于在申請中提交的預測性清除計算的依據,可包括從高度概括的總結到關于計算的詳細信息(如單個清除因子的科學依據)以及其他支持性資料。當原料藥中的預測雜質水平接近TTC時,宜提供更詳細的相關計算資料。即便當時未提交,也應在需要時能夠提供有關如何推導得出各清除因子的資料。

Question 8.6 在生成分析實驗數據以支持Option 3和4控制策略時,對于生產規模的影響應如何考慮?

Answer:

當計算清除因子或確定中間過程控制點時,實驗室規模的實驗通常即已足夠。這些研究應采用申請中所述的最終工藝,并應考慮因實驗室和生產環境之間的規模和設備相關差異導致的潛在影響(如異質性系統中混合對雜質水平的影響、液-液相分離的效果等)。在觀察到規模依賴性的情況下,建議對以中試規模或商業規模生產的批次進行確認性檢驗。對中試規模或商業規模的加標研究不做要求。

二、預測(理論)清除因子計算過程

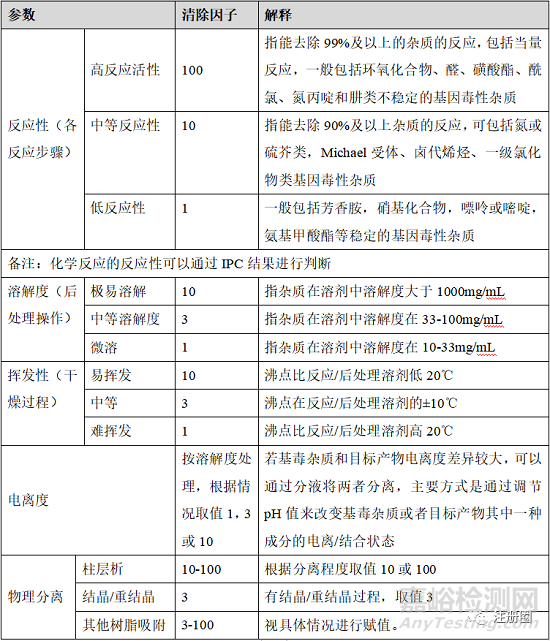

理論清除因子的計算主要考慮的是雜質的反應性、理化性質和后處理中去除能力,根據這些特性對每個操作單元進行評分,計算出雜質產生后的工藝過程對其去除能力的理論去除因子。各項評分如下:

三、清除率計算

根據所需清除因子及理論清除因子計算出基毒雜質的清除率,其中所需清除因子是根據基毒雜質產生量及TTC限度計算得來。具體計算過程如下舉例:

假設根據二、理論清除因子計算得出理論清除因子為1.2 × 108;基毒雜質為一個中間體,則在工藝中產生的量定為100%(可以根據收率進行調整),TTC限度為11ppm。

為了將雜質控制在TTC限度以下,所需的清除因子計算如下:

四、根據清除率進行Option 4控制策略合理性判斷【1】:

備注:理論清除因子和清除率的計算可以按以上過程計算,也可直接通過軟件進行預測,Lhasa公司已推出了清除因子計算軟件Mirabilis,并有較多制藥大廠正在使用。

且清除因子計算不僅限于基毒雜質,也適用于一般試劑、化合物等。

五、清除率計算舉例

坎地沙坦中NDMA和NDEA產生可能性推算:

背景介紹:

坎地沙坦合成路線中,第二步用到了三乙胺,其他步驟未用到二級/三級胺;第五步為成四氮唑環反應,引入了亞硝酸鈉;經歷9個步驟后得到坎地沙坦API。

論述思路:

1. 論述第二步引入的三乙胺在第五步基本去除;

2. 即使有少量三乙胺在第五步與亞硝酸鈉反應生成了NDEA,這些少量的NDEA也能在API中被去除到可接受限度以下。

計算過程:

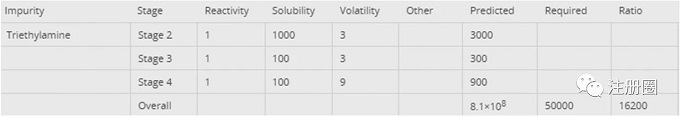

三乙胺理論清除因子計算

主要清除三乙胺的步驟為其引入的第二步,其在第二步的各個操作單元的清除因子計算如下(通過軟件Mirabilis計算結果):

解釋:在步驟二反應結束后,存在減壓濃縮(70-75ºC)過程,該過程可以去除大量三乙胺(沸點89ºC),但未檢測減壓濃縮后反應液中三乙胺含量,故根據濃縮條件及濃縮體積(濃縮95%體積),假定三乙胺殘留5%(50000 ppm,保守估計,較差條件結果)。

第二步到第四步三乙胺總的清除因子計算結果如下:

假定在第四步殘留的三乙胺將全部用于轉化為NDEA,那么為了確保NDEA在API中被控制在限度范圍內(雖然NDEA限度為26.5 ng/day,坎地沙坦酯的MDD為32 mg/day;但Guidance for Industry Control of Nitrosamine Impurities in Human Product中有規定,對于MDD小于880mg/day的產品,總亞硝胺雜質含量≤ 0.03 ppm,故在該產品中NDEA使用限度30 ppb),那么第四步的三乙胺殘留量應為30 ppb(三乙胺和NDEA分子量相近),在這種情況下,三乙胺的清除率計算如下:

所需清除因子 = 三乙胺殘留量 / 三乙胺控制限度 = 50000 ppm / 30 × 10-3 ppm =1.67 ×106

清除率 = 理論清除因子 / 所需清除因子 = 486

清除率在100-1000之間,故可以提供相關數據來支持Option 4的控制策略。

參考文獻

【1】Michael J. Burns, Andrew Teasdale, Eric Elliott, and Chris G. Barber (2020), Controlling a Cohort: Use of Mirabilis-Based Purge Calculations to Understand Nitrosamine-Related Risk and Control Strategy Options (該文獻與ICH M7中所引用的發表于2013年的關于清除因子的文獻均隸屬Andrew Teasdale)