您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-01-25 11:05

對埃及木乃伊的研究表明,動脈粥樣硬化和鈣化在3500年前就已比較普遍,對大動脈疾病的治療也早已開始。公元2世紀的希臘外科醫生Antyllus,已嘗試在當時的醫療條件下結扎四肢和頭部的動脈瘤,并留下了記錄;1888年5月6日,美國外科醫生Rudolph Matas首次對左臂創傷性動脈瘤的患者進行了囊內縫合術(endoaneurysmorrhaphy);隨后到了1950年代,多名外科醫生開始嘗試使用了同種異體移植物修復了胸主或腹主動脈瘤。1951年3月29日,法國巴黎的Charles Dubost首次成功地完成了第一例腹主動脈重建手術,患者是一名50歲男子,通過左胸腹切口,使用的是3周前從另一名20歲死亡女性身上取下的15cm胸主動脈,這也使他成為了主動脈動脈瘤修復手術的第一人。(該患者在術后成功存活了8年,并最終死于心肌梗塞)

這里不得不提的是另一名法國醫生Jacques Oudot,人生更為傳奇,他一直從事藥學工作,直到30歲才開始考慮從事醫學外科工作。1950年他和Jean Natali對20只犬進行了主動脈重建手術,發現更小的創傷性夾閉工具和更細的針頭,能幫助動物更好的存活,其中一只犬最終存活了10年。1950年11月14日,他對一名51歲的主動脈閉塞、左腿潰瘍遷延不愈的女性患者進行了手術,術后患者狀況良好,但沒有股動脈搏動;1951年5月8日,Oudot在該名患者的兩個髂外動脈之間進行了異體移植物的植入,該患者最終存活到了1954年,尸檢顯示移植物內血栓形成。如果說上面的Dubost博士主要致力于外科手術,Oudot醫生則有另一種愛好:登山,這個愛好最終要了他的命。1953年,他在開往Chamonix時撞車,脾破裂,當地外科醫生懾于他的名望不敢對他手術,于是他在完成了13例主動脈重建術病例后死亡,他關于腎臟移植和主動脈弓移植等工作的成果從未發表。

1952年,Voorhees, Jaretski和Blakemore報告稱,可使用塑料Vinyon-N管作為同種異體移植物的代替(畢竟尸體也有限~),并成功在犬主動脈中植入。雖然該材料最終并不令人滿意,但這一想法得到了推廣。1955年,W. Sterling Edwards報道了尼龍假體的開發,但尼龍材料的固定性欠缺,于是很快,聚四氟乙烯PTFE和滌綸假體就登場了。于是我們進入了各類材料人工移植物的年代,各類非生物可降解聚合物粉墨登場,但長期通暢率偏低和血栓一直是困擾臨床的一大難題。

放置在狗腹主動脈的Vinyon N 假體

圖某T廠的人工血管三層結構示意圖(內層是標準的杜邦無涂層機織滌綸,外層是PTFE,這兩層由中央的自密封彈性膜融合在一起)

理想的移植物 -人工血管,必須具有順應性、抗血栓形成性和對感染的抵抗力,同時具備正常血管類產品的愈合、重塑、收縮和分泌的能力。因此,考慮到當前人工血管的局限性,組織工程化的人工血管應運而生,并通常由以下三個基本因素制備:1)由膠原蛋白或可生物降解的聚合物制成的結構支架;2)血管細胞;3)滋養環境。當然還有從受試者自身產生纖維膠原管(皮下組織或腹膜腔),以及從無細胞的天然組織(例如脫細胞的小腸粘膜下層、輸尿管,以及同種異體或異種動脈)構建人工血管的方法。(但話又說回來,人工血管其實不需要制作出與自然動脈完全相同的機械性能,由于重塑和修復機制的存在,人工血管能夠適應血流動力學條件,從而獲得相應的機械性能~~是不是和瓣膜很像)

制備組織工程人工血管的方法和初期結果

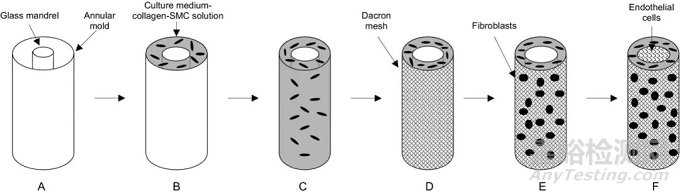

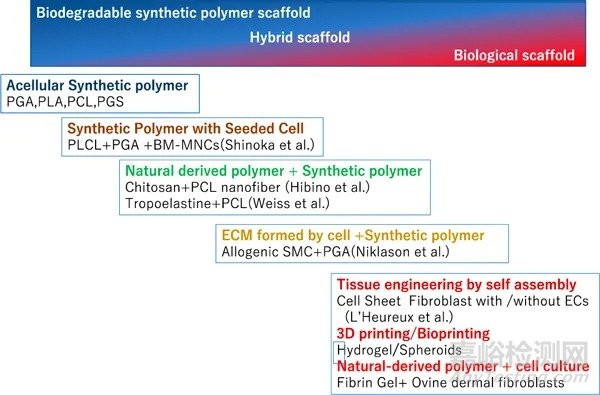

觀察上表,早期研究者們使用了膠原蛋白和牛主動脈細胞(牛:憑什么又是我?不是還有豬嗎),以形成環狀血管,加用滌綸網格來增加強度。后面日本研究者還有用過犬頸部血管平滑肌細胞SMCs的,也有用羊和人臍帶細胞的,但是膠原基人工血管的機械強度差,即使采用人成纖維細胞和內皮細胞(預防血栓)制備,仍不能在生理水平上承受腔內壓力。研究者們嘗試使用不同的方式(物理、電磁,等等)來達到SMCs的周向排列以解決這一問題,此外粥樣硬化患者的內皮細胞EC也被認為并不合適,而更換為內皮祖細胞EPC。還有一個存在問題是大的合成移植物在治療流量大阻力低的譬如主動脈病變時具有出色的長期效果,而小直徑(<6mm)的合成血管則往往受限于血栓形成和順應性不匹配,以致臨床效果不佳,這點現階段的組織工程人工血管也未很好地解決。(這和上次那個組織工程瓣膜重塑的思路一致啊,人工血管是破裂強度、血栓和鈣化,瓣膜也差不多,看來大家都在同一個點上被卡著,而且一卡就是20年~)

基于膠原蛋白的人造血管制備及構造

雖已有使用組織工程人工血管用于外周臨床病例的報道,也有日本人群主動脈運用的報道,但結果差強人意。組織工程學的方法多種多樣,鑒于目前技術還是受限,一個大規模臨床的也沒有,不太好比較,就不展開了。

動物模型和臨床研究中,通過支架材料對人工血管進行的分類(可見已開發和評估了各類組合~)

引用文獻:

1. Yuichi Marsuzaki, Kelly John, Toshihiro Shoji, et al. The evolution of tissue engineered vascular graft technologies: from preclinical trials to advancing patient care. Appl Sci(Basel). 2019 Apr; 9(7):1274.

2. Michele Carrabba, Paolo Madeddu. Current strategies for the manufacture of small size tissue engineering vascular grafts. Front Bioeng Biotechnol. 2018; 6:41.

3. Samand Pashneh-Tala, Sheila MacNeil, Frederik Claeyssens. The tissure-engineered vascular graft-past, present, and future. Tissue Eng Part B Rev. 2016 Feb 1; 22(1): 68-100.

4. Gareth Morris-Stiff, Samuel Ogunbiyi, Richard K. Winter, et al. Aortic replacement in aorto-occlusive disease: an pbservational study. BMC Surg. 2008; 8: 19.

5. John D. Kakisis, Christos D. Liapis, Christopher Breuer, et al. Artificial blood vessel: the holy grail of peripheral vascular surgery. Journal of Vascular Surgery. Volume 41, Issue 2, February 2005.

6. Steven G. Friedman. The 50th anniversary of abdominal aortic reconstruction. Historical Review. April 01, 2001.

來源:MiHeart