您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2022-06-09 23:25

一、研究背景

盡管人們已經為電壓衰減建立了幾種流行的理論,包括過渡金屬(TM)遷移、TM價態還原和不可逆相變,但衰減最終被歸因于晶格氧的熱力學不穩定性和氧釋放。先前的研究工作也尋求不同的解決方案來預先增強晶格氧的穩定性;然而,這些策略的有效性是有限的,這個問題至今仍未解決。這種困境使人們懷疑熱力學不穩定性是否是富鋰和富錳(LMR)正極中電壓衰減的主要先決條件。在傳統的嵌入正極中,鋰離子(Li+)進出主體框架的運動將驅動動態結構演變,這直接影響結構穩定性和電化學特性。不幸的是,不均勻的Li+(脫)嵌入和多相電化學反應經常發生在這些正極中,導致宏觀和微觀層面的非平衡結構動力學。前者表現為各向異性的體積變化和整體機械應變,這已被廣泛視為機械退化的根本原因,如二次粒子破裂。后者導致納米級應變,不易檢測到晶格位移,其中對局部結構穩定性的破壞性影響仍不清楚。這對LMR正極尤其重要,因為其異質結構由兩個結構一致的納米疇(LiTMO2和Li2MnO3)組成,這兩個納米疇在不同的電壓范圍內以不同的氧化還原化學性質被電化學激活。正是納米域的這種異質結構動力學決定了納米級應變的整體產生,這可以顯著改變結構穩定性并加劇氧釋放。

盡管晶格位移和納米應變非常重要,但它們可能是電池材料中最不為人所知的結構特性。由于過去面臨的技術限制,表征工具無法滲透到納米范圍內,從而阻礙了對晶格位移的觀察和納米應變的分析。監測操作條件下的空間應變演變更具挑戰性。顯然,在納米尺度結構動力學和電化學性質之間建立機械聯系需要跨越多個長度尺度的系統研究,這有利于統一以前LMR正極的電化學降解機制,并指導減輕電壓衰減的有效方法。

二、研究成果

利用陽離子和陰離子氧化還原的富鋰和富錳(LMR)正極材料可大幅提高電池能量密度。然而,盡管電壓衰減問題會導致持續的能量損失并阻礙商業化,但這一現象的先決驅動力仍然是一個謎。今日,北京大學深圳校區潘鋒教授、美國阿貢國家實驗室陸俊、美國斯坦福大學Khalil Amine等研究人員通過原位納米級靈敏相干X射線衍射成像技術,揭示了納米應變和晶格位移在電池運行期間不斷累積。證據表明,這種效應是結構退化和氧損失的驅動力,這引發了LMR正極中眾所周知的快速電壓衰減。通過進行跨越原子結構、初級粒子、多粒子和電極水平的從微觀到宏觀長度的表征,作者證明了LMR正極的不均勻性質不可避免地引起有害的相位位移/應變,這不能通過傳統的摻雜或涂覆方法來消除。因此,作者提出介觀結構設計作為一種策略,以減輕晶格位移和不均勻的電化學/結構演變,從而實現穩定的電壓和容量分布。這些發現強調了晶格應變/位移在導致電壓衰減中的重要性,并將激發探索來釋放LMR正極材料大規模商業化的潛力。相關研究工作以“Origin of structural degradation in Li-rich layered oxide cathode”為題發表在國際頂級期刊《Nature》上。祝賀北京大學!

三、圖文速遞

圖1. LMR正極的電化學形貌和初始結構

圖2. LMR初級粒子的應變演化及其與氧釋放的關系

通過經典的溶膠-凝膠法合成了具有代表性的LMR正極Li1.2Ni0.13Mn0.54Co0.13O2。X射線粉末衍射測量(圖1a)顯示了與文獻中報告的結果相同的結果。出現在2θ區域1.4–2o的特征超反射對應于TM板中的Li/Mn有序化(Li2MnO3類相)。像差校正的掃描透射電子顯微鏡(AC-STEM)用于直接觀察LiTMO2和Li2MnO3疇的空間分布。如圖1c–e所示,很明顯,典型的層狀結構由兩種類型的亮點排列組成。LiTMO2疇三維地結合到Li2MnO3晶格中,沒有明顯的相間邊界,表明這兩相是隨機混合的,并且共享相干晶格結構。LMR正極的電化學曲線顯示出273 mAh g-1的高放電容量,但在循環期間(圖1b)同時出現快速電壓衰減和容量損失。值得注意的是,從第一充電曲線中觀察到不同電壓范圍下的兩個不同的電化學階段。階段1歸因于與鎳和鈷離子氧化相關的LiTMO2疇的激活。平臺電壓超過4.47 V的階段2對應于Li2MnO3疇的激活,其中晶格氧被氧化,通常伴隨著氧釋放。恒電流間歇滴定技術(GITT)進一步證實了這兩個結構一致的區域的不同電化學活性。

圖3. 用于研究LMR正極結構演變的多尺度X射線衍射技術

圖4原子級透射電鏡(TEM)、三維電子衍射(3D electron衍射)和EELS化學態分析(EELS)的可見觀測

圖5. 應變產生與O釋放以及過渡金屬遷移的關系示意圖

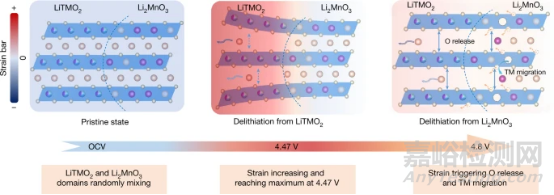

盡管最近已經認識到在主體中廣泛產生氧釋放或空位并加劇結構/電化學降解的事實,但驅動力仍然不清楚。TM遷移和不可逆相變在TEM觀察中仍然局限于表面,在宏觀表征中不可觀察到。因此,這種局部結構退化是否會破壞整體電化學行為是有疑問的。這項工作詳細描述了以前無法觀察到的動態納米結構演變和局部結構相互作用。通過多尺度表征和DFT計算,發現由非平衡結構動力學引起的晶格位移/應變是電壓衰減的驅動力。因此,納米尺度的應變演化為氧釋放和TM遷移的起源提供了合理的解釋,從而統一了先前的電壓衰減理論。圖5示意性地詳細描述了應變引起的結構退化。通常,兩個疇的不同電化學反應性但相干的晶格結構構成晶格應變的先決條件。LiTMO2激活增加了局部靜電排斥,具有晶格膨脹的趨勢。相比之下,由于Li2MnO3疇的惰性氧化還原,它們的晶格膨脹被部分限制,導致嚴重的納米級應變和晶格位移。晶格應變從顆粒表面開始,隨著連續脫鋰逐漸延伸到本體中,并在LiTMO2疇接近完全脫鋰時達到峰值。這些極端的應變基本上使結構不穩定,并引發Li2MnO3分解并釋放氧氣。當Li2MnO3疇被激活時,施加的晶格膨脹自然釋放,拉伸應變同步松弛。同樣,氧的釋放也會顯著降低TM遷移能壘,導致不可逆的相變。這種應變演變將在長期循環中不利地累積,并且不可避免地導致結構退化和快速電化學衰減。

四、結論與展望

作者最后指出,具有不同電化學活性的異質復合結構被發現引起LMR正極中的晶格應變。這解釋了為什么后處理,如表面工程方法,對電壓衰減無效。為了解決這個問題,這些晶格應變挑戰的實際解決方案必須解決LMR正極中的異質結構和它們不同的電化學活性,這需要基本考慮組成設計或局部結構調節。改變O3型LMR正極中的疇介觀結構具有挑戰性,因此作者試圖消除O2型LMR正極中具有均勻原子排列的復合疇結構。值得注意的是,不同的電化學活性被有效地抑制,如沒有不同電壓平臺的平穩充電行為所證明的。因此,基于O2的正極中良好整合的電化學活動消除了應變產生的先決條件,抑制了氧釋放,并在穩定的電壓下實現了增強的電化學性能。這證明解決晶格應變對于解決電壓衰減這一長期存在的問題至關重要。其他基于電化學反應的現實策略也同樣有希望。如果兩個氧化還原反應可以完全混合,以在寬電壓范圍內在正極中實現陽離子/陰離子混合氧化還原,這是理想的。這不僅可以消除跨兩個疇的不均勻反應性,而且可以獲得更高的能量密度,這有可能推進陰離子氧化還原或陽離子/陰離子雜化正極材料的實際應用。

來源:材料PLUS