生物制品的一個共同特點就是存在病毒污染的風險性。近年來,我國生物藥物產業發展迅猛,隨著新技術的發展以及越來越多的生物制品被批準,使用人群不斷擴大,對生物制品的安全性問題提出了更高要求。與此同時,國內外關于生物制品病毒安全性控制,已經出臺了一系列技術要求和指導原則。本文分析了國內外生物制品病毒安全性控制的法規,歸納提煉了可能的生物制品病毒安全性控制核心理念,可為技術法規的建立和生物制品質量控制提供參考。生物制品病毒污染的安全性只有通過貫徹病毒安全性控制理念,采取綜合措施,才能得到確切的保障。

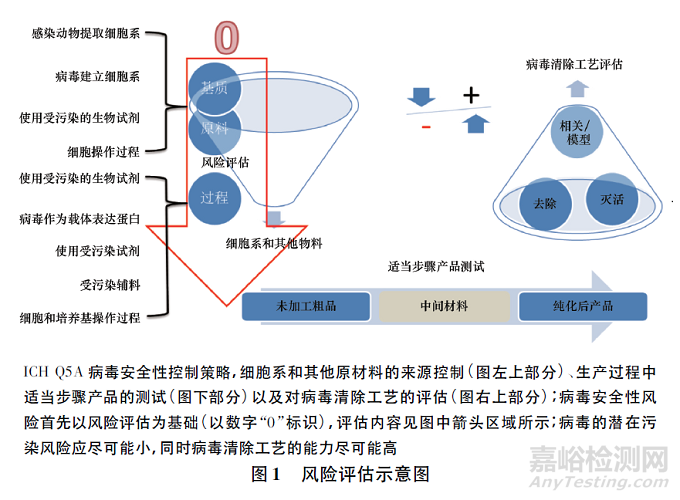

生物制品多來源于活的生物體,如微生物、人和動物源性組織、細胞、體液及重組細胞系等,且制備過程可能添加其他來源于動物組織的原輔材料。此外,與化學藥物相比,生物制品的制備過程具有其特殊性,通常不能采用苛刻的終端理化處理,安全性控制也就成為生物制品質量控制中面臨的挑戰,尤其是外源病毒因子的污染對生物制品帶來的潛在安全性風險,成為生物制品產品質量控制的關鍵要素之一。隨著越來越多的生物制品被批準,使用人群也不斷擴大,原材料的病毒安全性控制及工藝驗證還存在著較大改善空間[1-2]。另外,隨著新技術的發展,越來越多的生產系統被使用,越來越多的外源因子被識別,越來越多的新型生物制品不斷出現,對生物制品的病毒安全性問題提出了更高要求。目前,國際上歐美日藥典對生物制品病毒安全性均具有相關技術要求,我國藥典尚無專門針對病毒性安全控制的通則要求,起草相應的技術標準和要求也十分必要。伴隨著我國生物制藥自主創新能力的提高,以及《關于深化審評審批制度改革鼓勵藥品醫療器械創新的意見》等政策的出臺,生物制品注冊臨床、申請上市以及上市后病毒安全性控制評估的需求也日益增加[3]。生物制品的一個共同特點就是存在病毒污染的風險性,歷史上有多起生物制品制備過程中病毒污染的報道[4-5],主要為疫苗、血液和血漿制品[6]。這種污染不僅可能導致產品安全性風險,在臨床上產生嚴重后果,還可能對生物制品的生產過程、環境和操作者帶來安全風險。因此,建立生物制品病毒安全性控制的技術要求對于保證藥品的安全性和有效性具有重要的意義。近年來,基于生物技術領域的發展及上市后生物制品安全性實踐經驗,在生物制品病毒安全性的認知方面引入了一些新的技術和理念,包括風險評估及全過程控制[7-11]、全生命周期管理及分階段要求[8,12]、質量源于設計及其實施路線[9-13]、通用制備工藝病毒清除驗證[14]、模塊化工藝步驟病毒驗證[14-17]、病毒樣顆粒( VLP) 替代病毒[18-19]等。基于這些技術、經驗及理念,對于生物制品病毒安全性控制的認識,包括病毒污染源控制、制備過程中的產品測試以及病毒清除驗證評估有了進一步的提升,并產生了一些更具優勢的檢測/評估方法[20]。在風險減輕方面,包括從源頭上減少和避免病毒污染[21]、化學材料替代生物材料均體現了在風險評估的基礎上,最大限度地降低風險。基于以上新的技術發展和認識理念的更新,加快推動了生物制品病毒安全性控制原則的研究和建立。此外,隨著原國家食品藥品監督管理總局( CFDA)2017 年6 月19 日宣布正式加入ICH,意味著中國藥品監管、技術規范等相關領域逐漸進入全球化的協調統一過程中。在ICH 發布的70 多個指導原則中,包含生物制品病毒安全性相關內容[22]。對于國際標準和技術要求的轉化及實施,以及積極參與規則的制定,從另一個角度促進了生物制品病毒安全性控制技術要求的建立。基于以上背景,對于生物制品病毒安全性控制原則的建立首先需要探索和確定核心理念,隨后以核心理念科學地指導該原則的起草,同時,核心理念也有助于生物制品質量控制策略的制定。目前國際上關于生物制品病毒安全性控制已經出臺了一系列技術要求和指導原則,主要包括ICHQ5A( 生物技術產品的病毒安全性評價) 、日本藥典( JP17: 所列生物技術/生物制品病毒安全的基本要求) 、美國藥典( USP41 1050: 人源或動物源細胞系制備的生物技術產品的病毒安全性評價,等同采用ICH Q5A) 、人用單克隆抗體制品制造和測試考慮要點( FDA) 、歐洲藥品管理局( EMEA,臨床試驗用生物技術藥物病毒安全性評價指導原則、除病毒工藝驗證指導原則) 、歐洲藥典( EP 9. 0: 5. 1. 7 病毒安全性通則) 、世界衛生組織( WHO,動物細胞作為生物制品生產的基質的建議及細胞庫的鑒定、上市疫苗中發現外源因子的風險評估指導原則) 等。各國技術要求或指導原則均具有其科學性、規范性及嚴謹性,但各自的適用范圍不完全一致,且均未涵蓋所有相關生物制品[22 - 23]。國內方面,2002 年CFDA 發布的“血液制品去除/滅活病毒技術方法及驗證指導原則”、2005 年CFDA 藥品審評中心( CDE) 頒布的“生物組織提取制品和真核細胞表達制品的病毒安全性評價技術審評一般原則”[2, 24],現行版《中華人民共和國藥典》對于生物制品尚無系統、通用的病毒安全性控制技術要求和原則。目前,國際上ICH Q5A 對于細胞系來源的重組生物制品指導原則的理念具有一定的代表性,USP也采用一致的理念進行相關制品的病毒安全性控制。JP 在其基礎上,將品種范圍拓展到源自哺乳動物等的生物組織和體液( 尿、血液等) 的產品。由此可見,涉及不同類別的生物制品,在核心理念上可能具有相似性。以下將從ICHQ5A 和JP 以及其他技術要求法規和指導原則中,歸納提煉可能的生物制品病毒安全性控制核心理念。生物制品病毒污染的安全性控制,只有通過貫徹病毒安全性控制理念,采取綜合措施[27],才能得到確切的保障。2.1 ICH Q5A/USP 1050 核心理念來源于人或動物細胞系的生物技術產品的一個共同特點是存在病毒污染的風險性,這種污染在臨床上可產生嚴重的后果。污染可來自原細胞系( 細胞基質) 本身,也可來自生產過程中偶然帶入的外源病毒。對于潛在的病毒污染源,首先應根據可能的污染風險進行風險評估。通過風險評估,可以達到早期預防、早期發現及采取措施的目的。在風險評估的基礎上,控制生物技術產品的潛在病毒污染,主要依靠3 條互補的原則,即對于細胞系和其他原材料的來源控制、生產過程中適當步驟產品的測試以及對病毒清除工藝的評估[22, 28]。總體來說, ICH Q5A/USP 1050 的核心理念主要體現如下。不同類型的生物制品在來源、潛在污染病毒的特性、制備工藝等方面的不同,導致其病毒安全性風險大小存在差異,對于潛在的病毒污染源和可能的污染途徑進行風險剖析及評估,找出風險點,以便根據評估結果實施病毒安全性控制策略( 見圖1) 。通過風險識別、風險評價以及相應的風險降低措施實施,呈現了風險評估的理念。

根據風險評估的結果,病毒污染的源頭控制是一個關鍵點,如何從源頭上進行污染的把控事關病毒安全性控制的成敗。ICH Q5A 對于病毒污染的來源進行了逐層把控,特別體現在細胞基質的控制上( 見圖2) 。在病毒污染的源頭控制上,已經設置了一道防線。同時,為了進一步確保病毒安全性,在生產過程中適當階段進行產品測試,能支撐起病毒安全性的第二道防線。病毒污染檢測結果的準確性和可靠性與污染來源、污染病毒的特性、生產工藝步驟等密切相關,應綜合各因素對生產過程中最適階段的產品( 未加工粗品或成品等) 進行檢測( 見圖3) 。在病毒污染的源頭控制及早期發現上已經架起了2 道防線,通過病毒清除工藝評估可以形成另一道確保病毒安全性的底線( 見圖4) 。雖然對于其他病毒( 廣泛的非特異模型病毒) 清除研究目的是確認工藝清除病毒的可靠性,無特定的清除值的要求,病毒清除工藝驗證目的仍然具有典型的2 層含義: 對于已存在/可能存在的病毒( 相關病毒、特異模型病毒) 可被清除( 達到一定的要求) ; 為未知病毒安全性提供一定程度的保證。

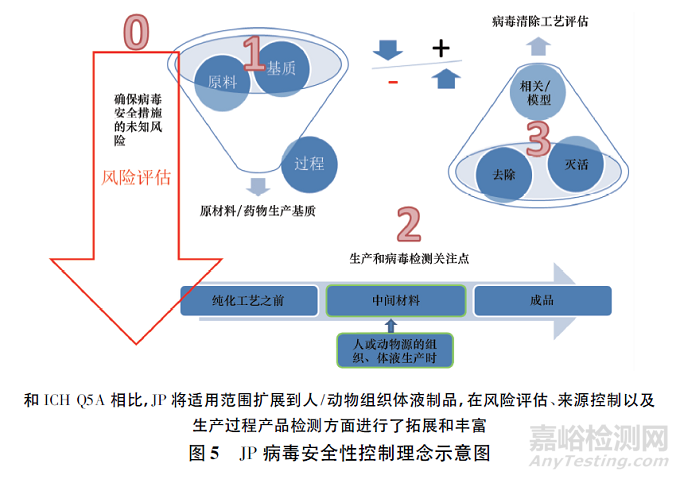

ICH Q5A/USP 病毒安全性控制的范圍僅限于來源于人或動物細胞系的生物技術產品,對于其他分類的生物制品未有涉及,其核心理念是否滿足更廣泛的生物制品,可以從JP 的要求中窺見一斑[29]。JP 所列生物技術/生物制品包括源自哺乳動物等的生物組織和體液( 尿、血液等) 的產品。源自人或動物源細胞系的蛋白質藥物( 如重組DNA 藥物、細胞培養藥物) 也包括在內。適用范圍雖然擴展到人/動物組織體液制品,其控制理念仍舊可以歸納為: 在風險評估的基礎上,進行原材料/基質的來源控制、生產過程中適當階段產品測試( 包括純化前、中間材料以及成品階段) 及病毒清除工藝評估。和ICH Q5A 相比,其在風險評估、來源控制以及生產過程產品檢測方面進行了拓展和豐富( 見圖5) 。

通過核心理念提取,重新對于ICH Q5A 及JP17 進行框架比對,確認整體理念具有一致性,法規要求框架也具有一定的相似性,具體見表1。ICH Q5A 提取歸納的核心理念,在JP 中擴展到人/動物組織體液制品中也具有其適用性。將初步歸納的核心理念拓展到多個技術要求指導原則,再次評估其適用性。結果顯示初步歸納的核心理念具有廣泛的適用性。評估結果見圖6。

綜合生物制品病毒安全性控制主要的法規要求,病毒安全性控制的核心理念可以歸納提煉為在風險評估的基礎上,進行來源控制、生產過程中產品檢測及病毒清除工藝評估。該理念具有廣泛的生物制品品種適用性。依據核心理念進行生物制品病毒安全性控制,可以為制品的病毒安全性架起多道防線,最終確保生物制品的病毒安全性底線。另外,強調風險評估的重要性,也是針對生物制品不同品種品類的病毒安全性,采取不同的具體措施來架設防線,做到安全和資源的平衡。在生物制品病毒安全性控制核心理念歸納提取的過程中,對國內外生物制品病毒安全性控制的技術要求/指導原則進行了比對,并對國內生物制品病毒安全性控制的現狀進行了調查。綜合分析,可以發現國內外生物制品病毒安全性控制法規/指導原則以及國內生物制品病毒安全性控制現狀呈現出一些特點。國外可參考的各技術要求和指導原則雖然具有較高的科學性、規范性及嚴謹性,但各個原則適用范圍不一,且一般范圍較小,即使相對范圍較寬的JP,也未將血液制品和疫苗納入其中,對層出不窮的新型生物制品品類更顯現出一定的局限。另外,在內容編排上也未能很好地順應指南性文件文風改革方向: 開門見山、言簡意賅[25],篇章略顯龐雜,核心理念不突出。對于擴大范圍的生物制品,缺少明確統一的參考指南,也為我國制定全面的生物制品病毒安全性控制原則提出了挑戰。國內尚無生物制品病毒安全性控制藥典通則要求,國內指導原則已經漸漸不能滿足生物制品快速發展的需求,部分指導原則的理念和內容的細節方面漸顯落后。對于疫苗、抗血清、基因治療產品等品種無相應的品類特異性的病毒安全性控制原則。國內個別生物制品品種特定病毒清除工藝步驟相對落后,早期上市對于病毒安全性控制( 除病毒工藝驗證) 重視不足,無滿足除病毒工藝驗證相關的工藝步驟,提高標準后可能造成一定急需產品供應問題。特別是對于經長期臨床應用安全性可控的急需品種,如抗血清制品、疫苗產品等。3.4 病毒檢測和驗證的行業經驗及基礎相對薄弱,且國內外標準不一

由于國內在病毒安全性控制方面的指導原則相對較少,我國藥典也沒有明確的要求,所以相關的技術方法、手段等的普及程度、成熟度較低,鑒于藥典在我國醫藥行業的法定權威地位,如何利用生物制品病毒安全性核心理念,結合我國現狀,做到既能夠推動行業發展,保持相應的水準,又能夠保證控制要求具有可行性,保證生效后各項規定落地,是一個難點。

另外,關于清除病毒驗證的相關具體要求,國內和國外主流要求在個別方面不統一,如驗證的批次要求、實驗的重復性要求等[1,22,24,26]。

雖然國內法規之間以及各國家/地區法規之間存在細節要求的不統一情況,但在核心理念上,經過系統分析,各法規/指導原則具有一致性。另外,ICH 也已經成立非正式質量討論組( IQDG) ,評估對ICH 質量指南的補充和修訂,并討論將ICH 理念擴展到新的治療方式,1999 年9 月實施的ICH Q5A( R1) 就作為優先修訂的指南,不但涉及ICH Q5A中相關的方法技術類更新( 病毒檢測/定量技術以驗證方法等) ,還將考慮擴大指南理念應用范圍,覆蓋新的生物技術產品,包括病毒樣顆粒和病毒載體顆粒。這也說明了不同品類的生物制品應具有病毒安全性控制理念的一致性,為我國制定生物制品病毒安全性控制原則的統一理念要求提供了理論和現實基礎。最終,本文分析了國內外生物制品病毒安全性控制的法規,歸納提煉了生物制品病毒安全性控制核心理念,以期為業界提供參考,并為技術法規的建立和生物制品的質量控制提供支持。生物制品病毒污染的安全性,只有通過貫徹病毒安全性控制理念,采取綜合措施,才能得到確切的保障。

內容來源|中國新藥雜志 2020.12