您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 科研開發(fā)

嘉峪檢測網(wǎng) 2024-12-12 17:35

文本將根據(jù)鋰電池的基本原理、前人的文獻(xiàn)研究,再結(jié)合本文進(jìn)行的過充測試,將理論和實際測試有機(jī)結(jié)合,通過一定程度的分析和推理,從大方向上把握鋰電池過充測試不同階段的本質(zhì)原因,為產(chǎn)品的開發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

1、 研究現(xiàn)狀

鋰電池過充電,發(fā)生的副反應(yīng)主要為電解液在正、負(fù)極上發(fā)生的不同反應(yīng)。對于正極而言,像由LiCoO2、LiMn2O4或三元材料等作為正極主材的電池,過充電時過度脫鋰的正極活性物質(zhì)容易發(fā)生分解反應(yīng),生成氧氣;更普遍地,由于過充時正極電位較高,氧化性較強(qiáng),電解液容易在正極上發(fā)生氧化分解產(chǎn)氣,Kumai等人認(rèn)為電解液也會與正極物質(zhì)分解的O2發(fā)生反應(yīng)并分解產(chǎn)氣。

對于負(fù)極而言,過充時負(fù)極容易發(fā)生析鋰導(dǎo)致負(fù)極向負(fù)電位偏移,以及沉積的鋰層又會與電解液反應(yīng)造成電池電壓略微下降,此反應(yīng)生成的固體產(chǎn)物為SEI膜的組成成分,同時產(chǎn)生氣體;若過充導(dǎo)致電池內(nèi)部溫度達(dá)到90℃,則SEI膜又會發(fā)生分解產(chǎn)氣反應(yīng)。此外有文獻(xiàn)報道,在較高電壓下電解液會在正極氧化生成R-H+,遷移至負(fù)極后被還原產(chǎn)生H2。

2、 過充實驗及原理分析

2.1 過充電測試方法

本文采用商業(yè)化的21Ah容量的磷酸鐵鋰軟包電芯作為測試對象,先將其充電至滿電態(tài),再對其進(jìn)行過充測試。進(jìn)行多組過充對比實驗,過充以1C或0.5C電流進(jìn)行恒流充電,設(shè)置充電截止電壓為10V,電芯又分為使用夾具夾持進(jìn)行過充和無夾具過充。無夾具時軟包電芯過充會發(fā)生嚴(yán)重的脹氣現(xiàn)象,而夾具夾持則能夠完全抵抗電芯的鼓脹。同時使用采集儀監(jiān)測電芯過充過程的電壓和表面溫度變化。

2.2 過充現(xiàn)象和步驟分析

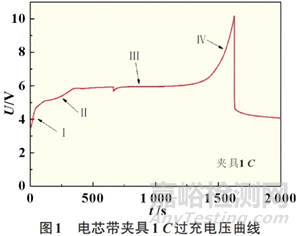

圖1為該軟包電芯帶夾具進(jìn)行1C過充時的電壓變化曲線。由圖可知,滿電電芯在過充初期,電壓即開始迅速升高,一段時間后電壓上升速率開始減緩,當(dāng)電池電壓充到接近6V時,電壓進(jìn)入了一個平臺階段,此后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)電壓持續(xù)維持在這一平臺上,直到過充電后期,電池電壓才又開始迅速升高。當(dāng)電芯充到10V時,停止充電,電芯電壓回落。

本文將在過充現(xiàn)象的基礎(chǔ)上,結(jié)合電化學(xué)原理,對該款磷酸鐵鋰電芯過充不同階段的產(chǎn)生原因進(jìn)行剖析。過充電測試前,電芯已充滿電,故電芯正極材料內(nèi)能正常脫嵌的鋰離子已完全脫出,并嵌入到負(fù)極石墨層之間。因此,在過充電開始后,電極上的非法拉第過程占比將大大增加,此時電芯可看作電容器,電荷將在正、負(fù)極片上積聚,積累的電荷將導(dǎo)致電極電勢發(fā)生偏移,即出現(xiàn)濃度極化。也可認(rèn)為,過充電過程中,所有法拉第過程都屬于去極化反應(yīng),消耗電極上的電荷,減緩電荷的積累。

在過充電流下,電芯電壓由以下幾部分構(gòu)成:①滿電態(tài)下正、負(fù)極的平衡電極電勢之差;②歐姆內(nèi)阻所占分壓(電芯內(nèi)阻約為1.1mΩ,即便全為歐姆內(nèi)阻,此分壓也僅占0.02V);③極化內(nèi)阻所占分壓(主要為電荷積累造成的濃度極化)。

本文根據(jù)過充曲線的斜率不同,將該電芯過充分為Ⅰ~Ⅳ四個階段,如圖1所示。

階段Ⅰ(電荷積累速率»電荷消耗速率):過充電開始階段,電壓上升斜率極大,說明該階段由于電荷積累較快,而去極化的反應(yīng)速率較慢,導(dǎo)致電壓快速升高。該階段正極電位并不是很高,電解液的分解副反應(yīng)幾乎還未發(fā)生,因此去極化的反應(yīng)主要為正極材料過度脫鋰,生成的Li+遷移至負(fù)極消耗一部分積累的電子,若過充電流較大,Li會由于嵌入困難而發(fā)生析鋰。

階段Ⅱ(電荷積累速率>電荷消耗速率):由于過充電流恒定,電荷仍以固定速率積累,但去極化反應(yīng)加快,因此電壓升高速率變緩。去極化反應(yīng)變快,是因該階段正極電位較高,電解液開始發(fā)生氧化分解反應(yīng)消耗電荷。理論上,正極物質(zhì)失電子形成M+,電解液被氧化為正極提供電子,分解后的電解液正離子,在電場作用下移動到負(fù)極得電子。

階段Ⅲ(電荷積累速率=電荷消耗速率):電壓不再上升,形成一段穩(wěn)定的平臺,表明此時去極化的反應(yīng)速率已增快到與電荷積累速率一致。由于電極電位升高,導(dǎo)致電解液更易發(fā)生氧化分解反應(yīng),即能發(fā)生多種電解液的分解反應(yīng),加快了電荷消耗速率。

階段Ⅳ(電荷積累速率»電荷消耗速率):電壓再次快速上升,由于此時電解液幾乎消耗完全,不再有反應(yīng)繼續(xù)消耗電荷,正極上的正電荷和負(fù)極上的電子繼續(xù)積累,導(dǎo)致電壓快速升高,直到達(dá)到截止電壓10V停止過充電。

2.3 帶夾具過充曲線分析

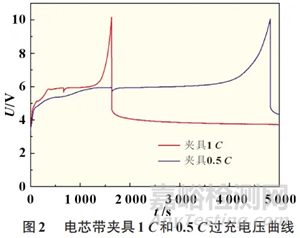

圖2為兩只軟包電芯均在夾具下進(jìn)行的1C和0.5C恒流過充曲線。通過對比,發(fā)現(xiàn)兩條曲線的過充時間長短差異大,而過充電的平臺電壓幾乎一致,不會隨著在不同電流下過充而存在差異。

為探究上述現(xiàn)象的深層原因,本文先從影響電解液分解反應(yīng)速率的因素分析入手。對于一般的化學(xué)反應(yīng)而言,反應(yīng)物濃度、溫度和壓強(qiáng)是影響速率的主要因素,而電解液氧化分解反應(yīng),還需考慮電壓大小,因為正極電位越高,氧化性越強(qiáng),電解液越容易失電子,可能引發(fā)更多種類的氧化分解反應(yīng)。

在鋰電池過充反應(yīng)中,電極上積累的電荷量,用電芯的極化程度來表征,即電芯的電壓。而反應(yīng)物—電解液,我們默認(rèn)其在反應(yīng)的前中期一直處于過剩狀態(tài),因此過充前中期只需考慮電荷量的積累程度和積累速率。此處暫不考慮溫度和壓強(qiáng)因素帶來的影響。

兩條曲線電位平臺相近,意味著電芯極化程度差不多,即積累的電荷量幾乎一致,但是電解液氧化分解速率相差懸殊,是因為在電壓平臺處電荷消耗速率=電荷積累速率,而兩條曲線分別是以1C和0.5C電流進(jìn)行過充,即電荷積累速率差異較大。上述分析表明,過充平臺時的電解液分解反應(yīng)速率,并非如普通化學(xué)反應(yīng)那般受反應(yīng)物濃度影響,必定較大程度受制于其他因素。

因此分析電位是影響平臺處電解液氧化分解反應(yīng)的主要因素,分析原因為,一旦電解液的分解反應(yīng)加快,即電荷消耗速率加快,則積累的電荷量降低,電位下降,很可能導(dǎo)致電解液的某種分解反應(yīng)無法持續(xù)進(jìn)行,繼而電壓又升高,故該反應(yīng)將一直維持在該電壓平臺上進(jìn)行。

而在過充電壓到達(dá)平臺之前,電解液分解速率同樣也受電位影響,因為此時電位較低,電解液只發(fā)生部分能進(jìn)行的氧化反應(yīng),速率較低,電荷積累速率更快,故電壓上升。

2.4 更多過充細(xì)節(jié)分析

圖3為兩只軟包電芯分別在有夾具和無夾具條件下進(jìn)行1C電流過充電。明顯發(fā)現(xiàn),即便在同樣的充電速率下,電芯的過充電時間卻可以大不相同,這說明電芯有無加夾具將會較大影響電芯的過充過程。無夾具時過充平臺極短,平臺后半段會出現(xiàn)一個電壓下降的現(xiàn)象;而電芯帶夾具過充,電壓平臺很長且不存在下凹的圓弧形,僅在平臺中出現(xiàn)一個電壓突降的小角,隨后回復(fù)到平臺電壓上。

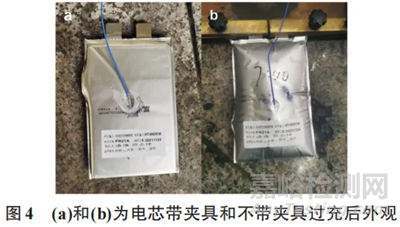

上述現(xiàn)象將從電芯過充的實際現(xiàn)象上尋找答案。如圖4(a)和(b)分別為帶夾具和不帶夾具過充后的電芯照片,可知不帶夾具的電芯會在過充過程中產(chǎn)氣鼓脹,且在兩側(cè)邊處發(fā)現(xiàn)存在小破口,而帶夾具過充的電芯由于在夾持力的作用下,電芯并無鼓脹,但在側(cè)邊發(fā)現(xiàn)一個較大的破口。

首先可很明顯推導(dǎo)得,在相同充電速率下,無夾具過充時間更短的原因為:此處并非由于電芯內(nèi)電解液消耗完畢,而是反應(yīng)產(chǎn)氣使得極片之間存在空隙,導(dǎo)致電解液難以與正負(fù)極接觸與傳遞離子,但兩電極在繼續(xù)積累電荷,故電壓上升。

圖3中兩條曲線平臺電壓下降的本質(zhì)原因為:電解液分解速率>電荷積累速率。帶夾具時,軟包電芯過充產(chǎn)氣會被排擠到兩側(cè)邊,積聚的氣體達(dá)到一定壓強(qiáng)會瞬間將側(cè)邊爆開,電芯內(nèi)反應(yīng)產(chǎn)物氣體快速排出,產(chǎn)物濃度瞬間減小,使得該反應(yīng)正向的速率加快(即電解液分解速率),故平臺電壓也瞬間出現(xiàn)了一小段下降。不帶夾具時,過充產(chǎn)氣會使電芯逐漸鼓脹,當(dāng)撐到一定程度,電芯雖然不會爆炸,但是側(cè)邊封邊處會破裂產(chǎn)生一個小口,使得反應(yīng)產(chǎn)物氣體慢慢泄出,故正向反應(yīng)速率只緩慢增加。

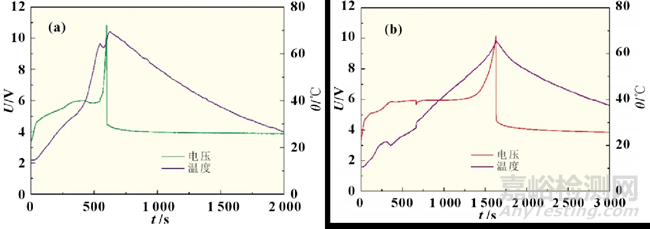

如果按此分析,并結(jié)合圖3會發(fā)現(xiàn)存在一個較不合理的現(xiàn)象:同為1C電流過充電,無夾具的電芯鼓脹已如此明顯,但有夾具的電芯的破口時間竟然更晚。因此我們有理由懷疑,帶夾具電芯的破口時間可能并非為電壓平臺中的突降點。圖5(a)和(b)分別為兩者的電壓和溫度對應(yīng)圖,可發(fā)現(xiàn)無夾具電芯在過充末期存在一個溫度的突降,而帶夾具電芯反而在前期出現(xiàn)了一個溫度的突降,故推測該點也可能為電芯的破口點。下面為驗證真實的破口時機(jī),我們將一只電芯帶夾具過充500s,該時間點位于上述兩個破口的懷疑點之間,如果500s時電芯外觀無破口,則表明破口時間處于后面的電壓平臺中。

圖5 (a)和(b)分別為無夾具1C過充和帶夾具1C過充的電壓溫度曲線

圖6即為帶夾具電芯在過充500s后的外觀照片,可發(fā)現(xiàn)此時側(cè)邊還未破口,但已較為鼓脹。該現(xiàn)象顯示破口時間應(yīng)為電壓平臺中的突降點,但似乎也反應(yīng)出軟包電芯過充時的一個奇特現(xiàn)象:軟包電芯在夾具禁錮下過充,電解液反應(yīng)可能朝著少氣體產(chǎn)物的方向進(jìn)行。同時提供另一種思路供參考:由于受力形式和破口形式的不同導(dǎo)致的差異。帶夾具電芯產(chǎn)生的氣體,匯聚在電芯的一側(cè)乃至一角,形成封邊強(qiáng)度抵不住較大壓強(qiáng)而爆發(fā)的大破口。

從圖5可發(fā)現(xiàn)無夾具過充的電芯峰值溫度稍高于帶夾具過充的電芯,原因一是無夾具的過充電芯產(chǎn)氣鼓脹嚴(yán)重,內(nèi)部積聚大量的氣體,溫度較高;二是脹氣電芯的內(nèi)阻會更大,故過充時極片產(chǎn)熱也會更大。在更高的溫度下,電極液的分解反應(yīng)速率也會加快,這也是無夾具電芯平臺電壓曲線下凹的原因之一(分解速率>電荷積累速率)。

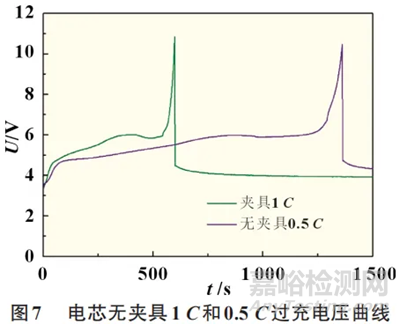

下凹后的電壓隨后開始突升,說明此時電芯內(nèi)部正負(fù)極片間也出現(xiàn)較大空隙,很快便使電解液無法再良好地接觸兩側(cè)的電極繼續(xù)進(jìn)行反應(yīng)。圖7則為兩只電芯均在無夾具條件下分別進(jìn)行1C和0.5C電流過充,可以看出無夾具時曲線規(guī)律均是一致的,僅由電流大小的不同導(dǎo)致過充時間長短不同。

2.5 偏離平臺的過充實例

電芯在適中的電流下進(jìn)行過充時,平臺總是維持在一定值附近(本文該款電芯的平臺值接近6V)。但如果過充電流過大或過小時,過充電壓平臺是有可能偏離正常平臺值的。

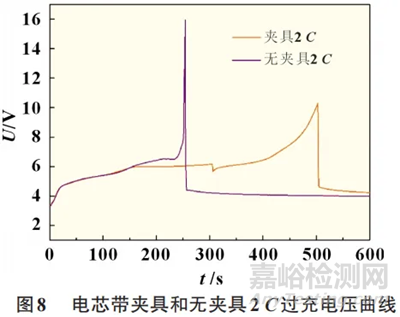

圖8為兩只電芯分別在有夾具和無夾具時均在2C電流下的過充曲線,可以發(fā)現(xiàn)在夾具下以2C電流過充時電壓平臺仍為6V左右;然而電芯在無夾具下以2C過充時,電壓平臺雖然極短但卻高于6V。原因深入分析如下:

對于電解液的分解反應(yīng)而言,雖然電芯內(nèi)電解液的量是過剩的,但電芯處于不同的鼓脹程度時,電解液的“實際利用率”是不同的,也就是一定電壓下電解液的最大消耗速率存在差異,即帶夾具過充至6V時,最大消耗速率>2C時的電荷積累速率,而無夾具過充至6V時,最大消耗速率<2C時的電荷積累速率,只有使電位繼續(xù)升高來提升電解液的最大消耗速率。由于出現(xiàn)電壓平臺時,意味著“電荷消耗速率=電荷積累速率”,必然需要符合“最大消耗速率≥電荷積累速率”,因此過充平臺最終會上升至何處,取決于何時最大消耗速率達(dá)到或超過電荷積累速率。

當(dāng)帶夾具過充時,由于電芯內(nèi)部整體處于壓實狀態(tài),電解液的“實際利用率”處于最大值,故只需考慮電解液在不同電位下的分解反應(yīng)速率即可。而未帶夾具的電芯,尤其是在較大倍率下過充時,不僅要考慮不同電位對于電解液氧化分解反應(yīng)的影響,還需結(jié)合由于鼓脹所造成的電解液“實際利用率”的變化,綜合得到該狀態(tài)下電解液的最大消耗速率。

圖9為電芯帶夾具在小倍率電流(0.1C)下進(jìn)行過充的電壓曲線,此時平臺電壓同樣偏離了在適中電流下過充時的約6V平臺值,電壓平臺約為5.5~5.7V。電壓平臺偏低的原因為:當(dāng)過充電流很小時,即電荷積累速率較小,而低電位下的電荷消耗速率也較小,當(dāng)較小的電荷消耗速率大小等于同樣較小的電荷積累速率時,就形成了較低的過充電壓平臺。在該平臺上,電解液將一直處于較低的分解反應(yīng)速率,直到最終電解液消耗完全,兩電極上開始繼續(xù)積累電荷,電壓上升。

3、 總結(jié)

本文通過對一款磷酸鐵鋰軟包電芯進(jìn)行不同條件下的過充電測試,發(fā)現(xiàn)電芯電壓變化

曲線呈現(xiàn)一定的規(guī)律,在各階段均有特定的電壓上升趨勢,以及存在相近的電壓平臺。結(jié)合基礎(chǔ)理論,本文提出電荷積累速率和電荷消耗速率的大小不同,是造成過充電斜率不同的本質(zhì)原因。不同充電倍率下卻能保持同樣的電壓平臺,是與過剩的電解液量以及電位對電解液分解速率的影響有關(guān)。過充時電芯的鼓脹,會導(dǎo)致電解液的實際利用率下降,造成電壓平臺值以及平臺持續(xù)時間的變化。過充電電流較小時,也會導(dǎo)致電壓平臺維持在一個較低值。本文提出的過充電理論及對應(yīng)的現(xiàn)象,可為鋰電測試人員提供參考及借鑒作用。

文獻(xiàn)參考:王瑜, 潘逸, 衛(wèi)青青,等. 鋰電池過充電測試深探究[J]. 電源技術(shù), 2023, 47(2):4.

來源:Internet