對一個未知老芯片進行了逆向分析,從內部電路來看,這個芯片像是四個比較器,可能屬于射極耦合邏輯(ECL)系列。

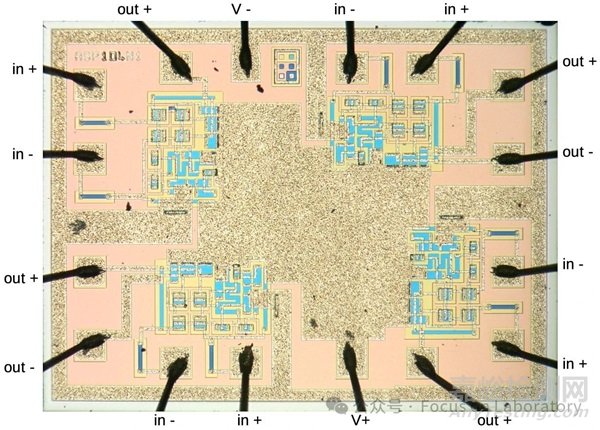

下圖是這個芯片的顯微鏡照片:硅片區域因摻雜方式不同而呈現出粉色、藍色或黃色,有斑點的區域是硅片頂部的金屬層,這些金屬層將電路連接起來。在芯片邊緣部分,黑色的鍵合線把芯片與外部引腳相連,這些鍵合線連接到方形的鍵合焊盤上。

該芯片上有四個電路塊,分別對應四個比較器。芯片的大部分區域都未被使用,尤其是中間的大片金屬區域。由于這個芯片的電路相對簡單,所以僅使用了一小部分可用空間。

芯片的組件分析

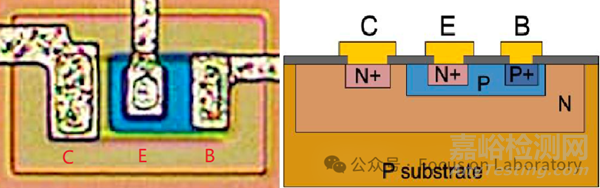

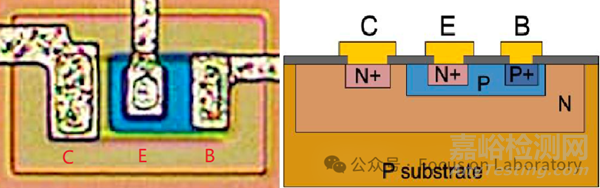

晶體管是芯片中的關鍵組件。該芯片使用一種名為NPN的晶體管類型。下面的照片展示了芯片上的一個晶體管的樣子。

橙色和藍色是經過不同摻雜的硅區域,分別形成N區和P區。有斑點的區域是硅片頂部的芯片金屬層,這些金屬層構成了連接到晶體管的集電極、發射極和基極的導線。右側是一個剖面圖,大致展示了晶體管的構造。實際構造比你在書本上看到的NPN晶體管結構要復雜得多,通過仔細觀察,可以在裸片上區分出發射極、基極和集電極,基極區域環繞著發射極,形成一個藍色矩形,集電極觸點更大且位于一側。發射極(E)導線連接到N?型硅。在其下方是一個連接到基極觸點(B)的P層。再下方是一個(間接)連接到集電極(C)的N?層。

這款芯片的其他關鍵部件是電阻器。下方照片展示了芯片上的兩個電阻器。電阻器由高電阻的P型硅條制成,在裸片照片里呈現藍色。每個電阻器的兩端都與金屬層相連。電阻器越長越窄,其電阻就越高。下面其中一個電阻器為簡單的矩形,另一個則呈復雜的之字形,這樣就能在有限的空間內增加長度。

注:右下角的藍色矩形是一個晶體管,而非電阻器。要將它和電阻器區分開來,可以注意到它有三個觸點,而且矩形上的兩個觸點并不對稱。

電路結構分析

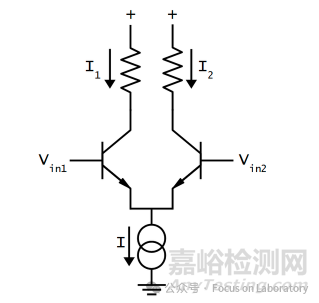

當芯片上的關鍵組件識別出來后,就可以對電路進行追蹤和逆向工程了。不過,在描述完整電路之前,我要先解釋一個重要的功能模塊。下面的原理圖展示了一個差分對(也稱為長尾對),該電路可放大其兩個輸入之間的差值。這種電路在模擬電路中很常見,是運算放大器的核心部分,也是發射極耦合邏輯(ECL)的基礎。

其基本原理:一個電流源(底部的兩個圓圈)產生固定電流I,該電流在左側路徑(I1)和右側路徑(I2)之間分配。若左側晶體管的輸入電壓高于右側晶體管的輸入電壓,大部分電流將流向左側;反之,若右側晶體管的輸入電壓更高,大部分電流則會流向右側。這個電路能夠放大電壓差,即使兩個輸入之間僅有微小差異,也會使大部分電流從一側切換到另一側。

在這種芯片里,該電路被用作比較器。比較器是一種對兩個輸入進行比較,并生成邏輯輸出以表明哪個輸入更高的電路。有電流的那一側會被拉低,而另一側則會被電阻拉高,這樣一來,輸出就可被視作邏輯信號。

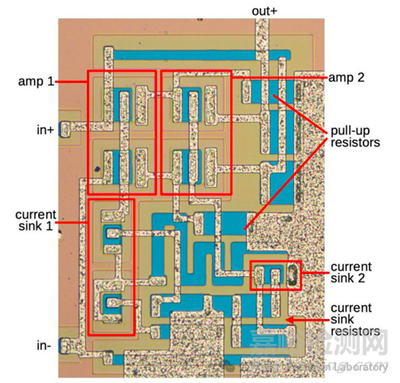

下面的原理圖展示了芯片上四個比較器其中一個的電路結構。要注意的是,上述的差分放大器電路被使用了兩次。為了提升性能,第一個差分放大器的輸出被輸入到第二個差分放大器中。這能讓輸出更加精準:如果輸入值很接近,第一級的輸出可能不是完全的“0”或“1”。第二級會放大這種差異,從而提供穩定的“0”和“1”輸出。電流源為放大器提供相對恒定的電流,不過我就不詳細解釋這部分內容了。

下面的圖表展示了芯片上的電路,它與上面的原理圖相對應。紅色方框表示兩個放大級的晶體管及其相關的電流源。其他元件是電阻,它們顯示為藍色矩形。金屬層中的布線將這些元件連接在一起,同時也連接了左側的輸入和頂部的輸出。

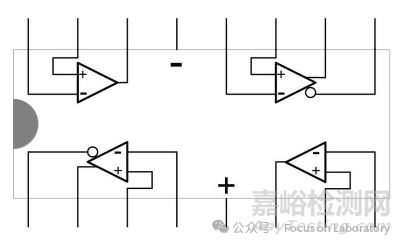

下面的圖展示了芯片電路與它的16個引腳之間的映射關系。每個三角形代表一個帶有正、負輸入的比較器。其中兩個比較器僅有一個輸出,而另外兩個比較器除了正常輸出外還有一個反相輸出(用氣泡標識)。

結論

該芯片或許是用于轉換四個差分輸入信號的,比如差分電流開關(DCS)邏輯電路,這個芯片也可能是四個ECL反相器,不過為參考電壓設置四個引腳似乎不太合理。

從這個芯片的電路結構和陶瓷封裝來看,推測它產于1970年左右。芯片上標著“OQ104”,我在很多舊的數據手冊里搜索過,但都沒有找到與之匹配的內容。芯片上的“P”可能代表飛利浦,但我找不到任何與之匹配的飛利浦元件。到目前為止,這個芯片的確切身份仍然是個謎。