8月24日,日本當地13時,日本政府及東京電力公司正式實施向海洋排入福島核污染水的行動,核污水經由1公里的海底隧道流向太平洋。

根據日本于22號召開的閣僚會議消息,這一排污進程計劃至少要持續30年。同時,相關擴散模擬結果顯示,排海污染物將在240天到達中國沿海,1200天后覆蓋北太平洋。此外,根據東電發布消息,目前福島第一核電站儲存的核污染水約有134萬噸,2023年度將把約3.12萬噸處理水分4次排放,每次約排放7800噸。東電表示完成首次排放需要17天左右。

關于對輻射環境的監測,中國在2007年即已出臺《全國輻射環境監測與監察機構建設標準》。該標準將全國輻射環境監測與監察機構劃分為國家級、省級、地市級、縣級四個級別,并對基本儀器配置作出詳細說明。

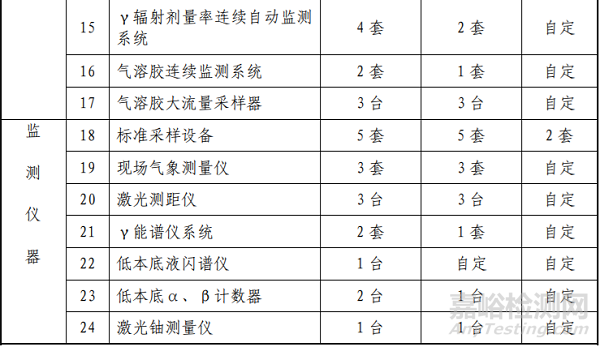

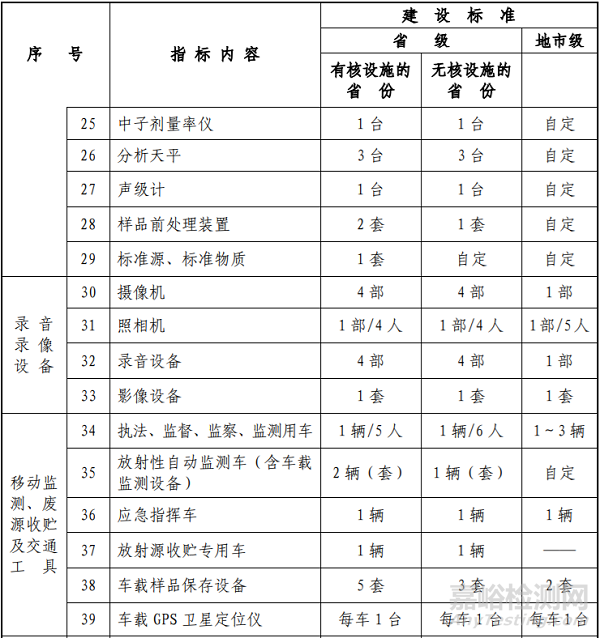

儀器設備配置清單

本標準為最低配置標準,有能力的地區可以適當提高標準。國家級輻射環境監測與監察機構的建設標準另行規定,縣級輻射環境監測與監察機構的建設標準暫不作統一要求。

基本儀器設備是保障輻射環境監測與監察機構開展輻射環境質量監測(包括土壤、空氣、水體、生物樣品、陸地、口岸、海洋、電磁等項目的環境質量監測)、核設施和輻射源監督性監測(包括各類核設施、鈾礦冶、放射性廢物處理處置設施、電磁輻射設施、放射性同位素與射線裝置、伴生放射性礦等)、日常核與輻射安全監督檢查和執法的基礎條件。輻射環境監測與監察機構必須配置的儀器設備的最低配備標準見下表。

注:

1. 第 22 項“標準采樣設備”包括:水質標準采樣設備、大氣標準采樣設備和土壤標準采樣設備等;

2. 第 23 項“現場氣象測量儀”包括:氣溫、濕度、風向、風速、氣壓、降水等測量儀;

3. 第 32 項“樣品前處理裝置”包括:大容量烘箱、電熱板、生物樣品灰化裝置、球磨粉碎機、大型離心機等;

4. 第 33 項“標準源、標準物質”包括:譜儀標準源、礦粉標準源,天然鈾、釷-232、鐳-226、銫-137、鍶-90 等標準樣品;

5. 第 35 項中“車載監測設備”包括:X、γ劑量率儀,高量程γ劑量率儀,α、β表面污染儀,土壤、水、空氣便攜式采樣裝置,便攜式γ譜儀等;

6. 第 44~49 項“信息化設備”包括:獨立的能承擔 24 小時監控工作需要的監控中心用房、服務器、用于監控指揮的大屏幕、實時監控報警接收設備和聯網通訊設備等硬件,以及基于電子地圖、實現對污染源現場排放情況在線、實時、自動的監控和報警,并可對有關數據進行匯總、分析及應用的軟件;

7. 第 51 項“車載通訊、辦公設備”包括:軍用筆記本電腦、無線上網卡、便攜式打印機、傳真機、GPS 衛星定位儀、數碼相機、膠卷相機、攝像機,對講機、車載電話等;

8. 第 52 項“應急防護設備”包括:應急防護服,單獨的防護手套、鉛背心、鉛眼鏡,呼吸防護面具(包括防氣溶膠口罩、防護面具兩種),放射性個人劑量報警器等。

文章素材來源:國家環保總局、網絡