研究背景

Al2O3在鋰離子電池中的應用由來已久,其中最著名的屬Celgard的張正銘博士提出的隔膜表面進行Al2O3涂覆以提高隔膜熱穩定性以及三星SDI在負極進行氧化鋁涂覆改善電池性能和安全。不過近來關于Al2O3在鋰電中應用的研究漸漸多起來。遠一點,中科院寧波材料所劉兆平研究員課題組的研究顯示在常規電解液中添加硅烷-Al2O3不僅可以提升電池的循環、倍率等電化學性能,還能有效改善電池的安全性。緊接著,韓國的Dae Sik Kim等的研究顯示石墨表面包覆非晶Al2O3能提高電池的快充性能。最近,Jeff Dahn老哥提出新的見解,認為NCM表面包覆的Al2O3能同LiPF6反應生成LiPO2F2進而能提升電池性能。

由于各種因素的趨勢,動力電池的容量和能量密度不斷提高,電池的安全性日益受到關切。電池的安全問題很復雜,但根源之一還是在化學體系上。只有從根本上提高材料的安全性才可能提高電池的整體安全特性。總部位于深圳的貝特瑞在負極材料領域頗有聲譽,研發實力在國內材料廠中也是首屈一指。最近,貝特瑞專攻負極安全性改善的徐濤博士提出在天然石墨表面通過sol-gel法包覆Al2O3,不僅能提高電池的循環穩定性,同時還能改善安全性,成果以Synthesis of Alumina-Coated Natural Graphite for Highly Cycling Stability and Safety of Li-Ion Batteries為題發表在Chinese Journal of Chemistry上。

圖文淺析

圖1. (a-c)分別為天然石墨(NG)、包覆1 wt% Al2O3的天然石墨(記為AN-1)和包覆3 wt% Al2O3的天然石墨(記為AN-3)的SEM圖像;(a’-c’)為(a-c)中方框區域的放大圖像。

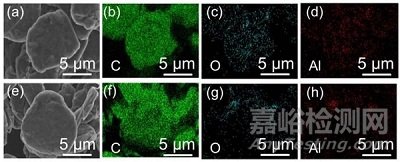

圖2. (a)和(e)分別為AN-1和AN-3的SEM圖像;(b-d)和(f-h)分別為AN-1和AN-3的元素分布圖像。

首先,作者通過sol-gel法在天然石墨(NG)表面包覆Al2O3。Sol-gel的制備方法很簡單,先向Al(NO3)3·9H2O中加入去離子水,隨后在攪拌條件下加入天然石墨,最后干燥得到表面包覆Al2O3的天然石墨AN-1 (氧化鋁包覆量1 wt%)和AN-3 (氧化鋁包覆量3 wt%)。NG、AN-1和AN-3的SEM圖像如圖1所示,三者的粒徑分別約11.55 μm、11.58 μm和11.67 μm。從圖1和圖2可以看出,通過sol-gel方法在天然石墨表面包覆的Al2O3是較為均勻的,但天然石墨顆粒并未實現完整包覆,而是存在相當部分的裸露區域。

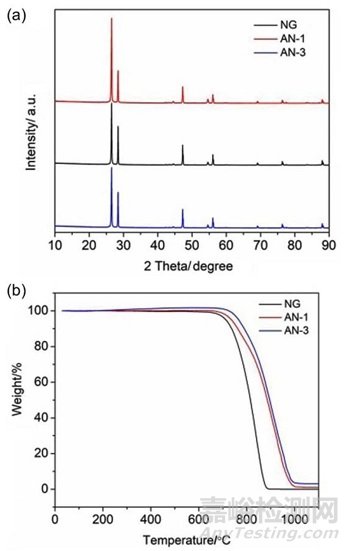

圖3. NG、AN-1和AN-3的XRD圖譜和TGA圖譜。

AN-1和AN-3的XRD圖譜同NG幾乎一致,并未顯示出Al2O3的存在,這主要是Al2O3包覆量太少所致。但TGA曲線可以明顯看到900 ℃時NG燃燒殆盡而AN-1和AN-3依然還存在質量,該質量同二者的Al2O3量相一致。

圖4. NG、AN-1和AN-3在0.005-3 V、0.1 C條件下的充放電曲線。

圖5. NG、AN-1和AN-3在3.0-4.35 V、1 C條件下的充放電曲線。

隨后,作者對NG、AN-1和AN-3的電化學性能進行了對比分析。首先,從放電容量上看,NG、AN-1和AN-3的放電容量分別為364.0、359.8、350.4 mA/g,庫侖效率分別為93%、93.4%和93.5%。對于Al2O3包覆降低放電容量,作者認為是包覆導致鋰離子擴散通道降低所致;而庫倫效率提高則是包覆降低了副反應所致(注:再常規不過的解釋,說不上好也說不上不好!)

圖6. (a)-(c)分別為應用NG、AN-1和AN-3三種石墨的2 Ah LCO軟包電池針刺實驗結果。

重頭戲來了,最后作者對使用NG、AN-1和AN-3三種石墨的軟包電池進行了針刺實驗,對比Al2O3包覆對電池安全性的改性。針直徑3 mm,錐角60度,針刺速度80 mm/s。如圖7所示,使用NG的軟包電池針刺過程迅速發生熱失控,熱失控最高溫度超過600 ℃;而使用AN-1和AN-3的軟包電池針刺測試均未發生熱失控,電池表面最高溫度均不超過100 ℃,且AN-3所達到的最高溫度低于AN-1所達到的最高溫度。以上針刺對比實驗表明對天然石墨進行表面Al2O3包覆確定能一定程度改善電池的安全性。

小結:

本文對天然石墨表面通過sol-gel法包覆Al2O3,包覆不僅可以抑制副反應,提高電池的循環穩定性,同時還能改善安全。Al2O3的包覆量為1 wt%天然石墨在針刺實驗下,不發生熱失控。雖然這篇文章的影響因子不高,但能在企業發論文還是難能可貴的,最終的電池安全改善結果也很有說服力。

TSynthesis of Alumina-Coated Natural Graphite for Highly Cycling Stability and Safety of Li‐Ion Batteries. Chin. J. Chem. 2019, 37, 342-346. DOI: 10.1002/cjoc.201800559.