自20世紀90年代開始,彈簧圈栓塞一直是顱內動脈瘤血管內治療的標準方式。全新的、具有高金屬覆蓋率和低孔隙率的血流導向裝置為顱內動脈瘤的血管內治療提供了另一種獨特方式。

血流導向是一個獨特的理念,最早可追溯至1993年,來源于多個顱內支架植入后動脈瘤處血流動力學改變的經驗。犬類動脈瘤模型介入治療的初步經驗發現具有大量密網孔的金屬支架植入后血流動力學發生變化,動脈瘤腔內血液滯留,瘤囊更易閉塞。接下來的10~15年,主要得益于材料科學的重大進步,神經介入手術適應證不斷拓展,密網支架能夠不受限于曲折的載痛動脈在迂曲的可視蹤微導管中自如通過,10年后,Wakhloo等基于廣泛的前期臨床研究發明了“血流導向裝置”。一些制造商也對生產臨床可用的血流導向裝置開始感興趣,這促進了第一個商業化的血流導向裝置PED問世。從2007年開始,關于PED的臨床試驗大量開展。

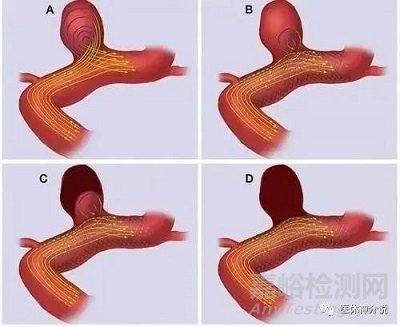

血流導向的概念和效應機制目前尚未完全知曉,其在全球范圍內的廣泛使用正不斷提升著我們的認知,尤其關于血流導向裝置誘導動脈瘤閉塞的機制方面。與傳統的血管內治療不同,FD會降低動脈瘤腔內血流量,使得血流變緩直至瘤腔內完全血栓機化。此外,FD裝置高金屬覆蓋率的網格狀結構也促進了支架內皮化和血管內皮重構。“高金屬覆蓋率”和“低孔隙率”是常用于描述FD特征的術語,其含義基本可以互換。PED的金屬覆蓋率約為40%,網眼直徑約為0.02~0.05mm,明顯小于普通顱內支架的網眼尺寸。但在評價支架血流導向能力時,網孔密度常比單一的金屬覆蓋率指標更為重要。

與彈簧圈栓塞不同,血流導向裝置可重塑動脈瘤和載瘤動脈的血流動力狀態,但并不能真正在即刻閉塞動脈瘤腔,因此也常用彈簧圈栓塞輔助FD以增強其治療效果。FD本質上屬于支架,如跨越血管分支開口釋放,可能影響分支血管血流。目前,有多項關于FD累及眼動脈,脈絡膜前動脈以及后交通動脈(PComA)的研究。

使用FD前通常需二聯抗血小板的藥物準備。

阿司匹林和氯吡格雷是最常用的藥物,其他藥物也有使用。通常在術后6個月,患者從二聯抗血小板治療過渡至單抗,動脈瘤腔內血栓形成也開始加速。隨后幾個月,新生血管內膜附著并沿支架生長,直至支架內腔完全內皮化。

FD通過重塑病變處載瘤動脈促進動脈瘤愈合,對于穿支和分支血管的保護有不同表現,機制尚不完全清楚,一般認為分支血管的保存或閉塞取決于其血流量。有持續血流需求的高流量分支,支架植入后通常不會有顯著變化;而低流量的分支或存在側支代償的競爭性血流時,隨著時間推移會出現流量進行性下降并最終閉塞,但通常為無癥狀性。

支架貼壁和內瘺

如前所述,將動脈瘤隔絕于循環外的主要方式是支架內皮化,而這取決于新生內皮跨越支架網眼生長的情況。因此支架的貼壁程度是極為重要的,相反,支架錯位不貼壁則會形成內瘺,支架和血管壁之間持續存在血流,減弱血流導向效應。目前,已常規使用CBCT來確認支架釋放后位置的可靠性。CBCT的技術進步提高了支架的精準釋放和精確評估能力,支架錯位和內痿是FD失敗最常見的原因,但是可以補救,

血流導向裝置的閉塞機制

目前,對于FD治療后動脈瘤閉塞機理的認識遠遠落后于FD的臨床使用經驗。簡單地說,我們知道FD是有效的,但正試圖了解它是怎樣起效的,為什么會起效,以及什么情況下無法起效,包括 Wakhloo和Kallmes等多個團隊通過動物模型進行了影像、細胞和組織分析研究,以增加我們對FD機制的理解。一般認為,FD促進動脈瘤閉塞的2個主要機制:包括血液滯留/血栓形成和支架內皮化。前者發生在較早期(幾小時至幾天內),后者則發生在術后數月內。其中,支架內皮化被認為更重要,因為它是瘤頸閉塞的主要機制,而血栓形成則被認為是導致癌頂和瘤囊閉塞的原因。

1- 內皮化

FD植人1天內,內皮細胞與支架接觸并脫落,支架和瘤頸周圍發生炎癥細胞趨化黏附,載瘤動脈內皮化隨之發生。內皮化依賴于內皮細胞下層的平滑肌細胞基質,新生內皮細胞主要募集于局部血管壁內前體細胞,少量來源于骨髓源性的祖細胞。血管內皮細胞最終會在支架周圍和裸露的內皮下基質中定植。

FD植入后降低瘤內血流并誘導內皮化,支架網眼密度和尺寸是影響臨床結局的重要因素。當然。良好貼壁也十分重要,貼壁不良會明顯降低FD的血流動力學效應,影響瘤頸愈合。盡管FD治療寬頸動脈瘤和一部分梭形動脈瘤效果較理想,但從組織學層面理解窄頸動脈瘤的FD治療效果會更佳。

2-血液滯留和血栓形成

FD影響血流動力學,造成瘤腔內血液滯留和血栓形成,而且也可將動脈瘤與血液循環隔絕。動脈瘤與載瘤動脈的幾何關系及血流動力學狀態影響著動脈瘤腔內的血栓形成,計算機流體力學(CFD)分析顯示FD有助于減少瘤腔內血流、增加血液的滯留時間,還可以降低血流動能和剪切率等因素,促進動脈瘤快速閉塞,尤其對于小動脈瘤和窄頸動脈瘤效果更顯著。

動脈瘤形態、附近載瘤動脈上血管開口以及瘤頸等因素都會影響FD植入后流入動脈瘤的血流。理論上認為血栓形成起始于瘤頂,進而在瘤囊發展,終止于瘤頸,而內皮化過程會促進瘤體閉塞。目前,還需要更多的大樣本研究以揭示動脈瘤幾何形態、血流動力學與預后之間的關系。

3-基因表達

近期,一項家兔囊狀動脈瘤模型的研究觀察了彈簧圈栓塞、FD治療以及未治療動脈瘤的基因表達變化情況。與彈簧圈栓塞的病例相比,FD治療的動物Keratin8過表達,推測與誘導動脈瘤遲發破裂的纖溶酶相關。此外,FD治療還會導致apelin、Dectin1和HHIP過表達,而這些分子均與血管內皮化和局部愈合有關。研究也發現,基質金屬蛋白酶可能也發揮重要作用,盡管表達水平降低,但激活的MMP-9被發現參與FD植入后的動脈瘤重塑。其他炎癥相關基因,如INF-在FD治療后表達上調,而細胞標志物和結構蛋白等表達通常下調。雖然已有家兔囊狀動脈瘤模型中的基因表達研究,但人體中FD治療對相關基因表達的影響仍待探索。

血流導向裝置的特性和常見產品

不同的FD裝置都有其技術特性,但也有共同特征。下表列出了描述FD特征的專業術語和細微差別:

早期的裝置在回收方面存在局限性,新裝置回收性更好,甚至可以在部分釋放后100%回收。不同裝置的輸送技術和血流導向特征不同,很大程度上取決于網眼孔徑和金屬覆蓋率。目前,絕大多數FD需通過0.027英寸微導管輸送,而通過0.017英寸微導管輸送的裝置可到達血管更遠端。

國內獲批的還有艾柯醫療的血流導向密網支架,也是全球第一個通過機械球囊輸送的密網支架。

血流導向裝置相關的臨床研究

過去十多年中已有關于FD的里程碑式研究,了解這些研究的結果和血流導向裝置的使用適應癥非常重要,其中一些研究促使了動脈瘤治療方式的重大變革,也提升了對于FD治療結局、安全性和并發癥的認知。

1-Pipeline用于顱內動脈瘤治療的研究(PITA)

PITA試驗結果公布于2011年,是關干PED(當時臨床使用的FD絕大多數為 PED)的主要臨床試驗,所納人病例均為未破裂寬頸動脈瘤或此前治療失敗者。術后6個月隨訪完全閉塞率為93%,對各種類型動脈瘤均有較好的安全性。

2-Pipeline用于彈簧圈無法栓塞或栓塞失敗動脈瘤的治療試驗(PUFS)

PUFS試驗結果公布于2013年,納人病例特征與PITA相似。不全相同的是, PUFS試驗中納入了頸內動脈的大型動脈瘤(>1cm),技術成功率為99%,神經功能障礙或死亡率較低(癥狀性卒中或致死性卒中發生率為5.6%)。

PUFS結果顯示:接受PED治療后動脈瘤總體閉塞率進行性增加,6個月隨訪時完全閉賽率為 82%,1年時達 86%,3年時達 93.4%,5年時則達到95.2%。據此,FDA批準PED用于治療成年人(22歲或以上)頸內動脈巖骨段至垂體上動脈段之間的大型或巨大寬頸動脈瘤。

3-Pipeline栓塞裝置的國際回顧性研究(IntrePED)

IntrePED是一項對于2008-2013年間17個國際中心所有PED病例的回顧性研究。迄今為止,IntrePED仍是納入PED病例數最多的研究,包括了小動脈瘤或后循環動脈瘤等超適應證病例,反映了PED的真實使用情況。該研究通過約800例病例驗證了PED的安全性,長期隨訪殘死率為8.4%,絕大多數并發癥見于大型前循環或后循環動脈瘤。研究顯示,在排除難治性動脈瘤(破裂、夾層或梭形動脈瘤)后殘死率明顯下降,而且PED治療安全性與普通支架輔助彈簧栓塞相比基本持平或更好,可用于多種類型動脈瘤治療。

4-Pipeline治療動脈瘤的注冊研究(ASPIRe)

ASPIRe是一項前瞻性、單臂、多中心、上市后登記研究,納入191例PED治療的患者,共207枚動脈瘤,在7個國家的28個中心歷時3年完成。由于該研究尚在進行中,目前納入人群規模低于PUFS和IntrePED,總殘疾率為6.8%,致死率為1.6%,最后一次隨訪時動脈瘤完全閉塞率為74.8%。由于中位影像隨訪期較短,僅為7.8個月,完全閉塞率可能略低于實際預期。ASPIRe試驗中小動脈瘤、大動脈瘤和巨大動脈瘤的占比分別為 11.6%、78.3%和10.1%。

5-其他研究

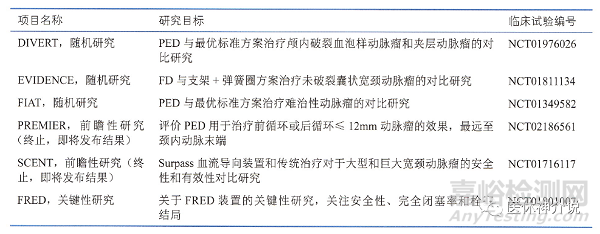

目前至少有15項FD相關的注冊研究正在進行,其中包含數個僅用于研究某一FD在特殊類型動脈瘤治療中作用的獨立上市后登記、單臂實驗。部分研究的分類總結下表: