核磁共振(MRI)作為上世紀80年代發展起來的全新影像檢查技術,是繼CT后影像行業的又一大進步,已與X線成像、超聲成像、核醫學成像并列構成影像學四大檢查手段。自1984年美國FDA批準醫用磁共振成像設備用于臨床以來,醫用磁共振設備市場已經歷了三十多年的發展。

近年來,美國等發達國家重點發展高場MRI設備,其在成像質量、數據處理效率和檢測速度等方面均得到優化。同時,各種專用MRI設備逐漸投放市場,進一步推動了MRI技術的普及與應用。

1、初始MRI磁共振成像

磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)是利用特定頻率的射頻脈沖對置于磁場中含有自旋不為零的特定原子核的物質進行激發,從而產生磁共振現象,在此基礎上利用感應線圈采集信號,并按一定數學方法進行處理而建立數字圖像的成像方法。

由此可知MRI的基本原理是磁共振現象,因為人體內廣泛存在的氫原子核含單數質子,猶如一個小磁鐵,在均勻的強磁場中,小磁體的自旋軸將按磁場磁力線的方向重新排列,在這種狀態下,用特定頻率的射頻脈沖進行激發,作為小磁體的氫原子核吸收一定量的能而共振,即磁共振。

(磁共振原理)

影響磁共振成像的因素包括:(a)質子的密度;(b)弛豫時間長短;(c)血液和腦脊液的流動;(d)順磁性物質(e)蛋白質。磁共振影像灰階特點是,磁共振信號愈強,則亮度愈大,磁共振的信號弱,則亮度也小,從白色、灰色到黑色。各種組織磁共振影像灰階特點如下:脂肪組織,松質骨呈白色;腦脊髓、骨髓呈白灰色;內臟、肌肉呈灰白色;液體,正常速度流血液呈黑色;骨皮質、氣體、含氣肺呈黑色。

磁共振成像設備主要由主磁體、梯度系統、射頻系統、譜儀系統和計算機及輔助設施組成,其中譜儀系統是MRI的核心控制中心。磁共振成像設備各組成部分介紹如下:

(1)主磁體

主磁體是磁共振設備的主要組成部分,分為電磁體和永磁型。

(2)梯度系統

成像用的梯度系統至少由X、Y、Z三路梯度線圈組成。梯度系統包括梯度線圈、梯度控制器、數/模轉換器、梯度放大器及梯度冷卻系統等。

(3)射頻系統

射頻系統由射頻線圈、射頻發生器和接收器組成,其主要作用是激發檢測部位并收集磁共振信號。

(4)譜儀系統

譜儀系統是磁共振設備的中心控制系統,負責產生、控制序列的各個環節并協調運行,如射頻的發射時序、梯度的配合施加時序等,進而完成信號采集、數據處理和圖像重建。

(5)計算機及輔助設施

計算機及輔助設施包括主控計算機、圖像顯示、檢查床及射頻屏蔽、磁屏蔽、UPS電源、冷卻系統等,其作用是保證自檢查開始到獲得MR圖像的過程能井然有序、精確無誤地進行。

(磁共振的主要組成系統概述)

根據場強的大小,可以把MRI分為低場、中場、高場及超高場。

(1)場強小于0.5T的MRI叫做低場MRI,這種磁共振一般是永磁型的。

(2)場強在0.5T和1.0T的MRI叫做中場MRI。

(3)場強大于1.0T并小于2.0T的MRI屬于高場MRI,比如臨床中常用的1.5T。

(4)場強大于2.0T屬于超高場MRI,包括臨床常用的3.0T以及最新的7.0T。

2、MRI的發展歷程

(一)第一階段:磁共振現象的發現

1882年,塞爾維亞裔美籍科學家尼古拉·特斯拉在匈牙利布達佩斯發現了旋轉磁場。

1896年,荷蘭科學家塞曼發現了塞曼效應,利用磁力將光譜分開。也因此,塞曼與提供相關理論依據的荷蘭科學家亨得里克·安頓· 洛倫茲獲得了1902年諾貝爾物理學獎。

1924年,Pauli發現電子除了對原子核繞行外,還可高速自旋,有角動量和磁矩。

1930年,物理學家伊西多·艾薩克·拉比發現在磁場中的原子核會沿磁場方向呈正向或反向有序平行排列,施加無線電波后,原子核的自旋方向發生翻轉,該發現獲得1944年諾貝爾物理學獎。

1946年,斯坦福大學的物理學家費利克斯·布洛赫和哈弗大學的愛德華·米爾斯·珀塞耳成功利用“核磁共振”來量度某一頻率的電磁輻射被放置在強磁場中的原子核吸收的程度。

1950年,美國物理學家歐文·哈恩發現了雙脈沖下磁共振自旋回波現象。

1968年,理查德·恩斯特團隊改進激發脈沖序列和分析算法,提高了信號的靈敏度以及成像速度,磁共振技術開始逐步成熟。理查德·恩斯特本人也因此獲得1991年諾貝爾化學獎。

(二)第二階段:MRI的商業化進程

1971年,美國物理學家雷蒙德·達馬迪安證實核磁共振波譜技術可以用于區分體內惡性腫瘤和正常組織。

1977年,雷蒙德•達馬迪安的團隊用第一臺全身醫用MRI設備為病人做MRI檢查,獲得了第一幅人體磁共振圖像——胸部軸位質子密度加權圖像,標志著MRI技術在醫學領域應用的開始。

1973年,化學家保羅·克里斯琴·勞特伯和物理學家彼得·曼斯菲爾德爵士在荷蘭的中心實驗室搭建完成了最初的磁共振成像系統,并對充滿液體的物體進行了成像,得到了著名的核磁共振圖像“諾丁漢的橙子”

1976年,首次成功實現對活體進行手指的MRI成像。

1978年,荷蘭中心實驗室的“質子項目”研究團隊研制出了0.15T的磁共振系統。

1977年,美國Damadian研制成功第一臺人體核磁共振斷層成像儀。

1979年,德國Bruker公司生產出第一臺500MHz超導 NMR譜儀。

1980年,荷蘭中心實驗室得到第一幅人類頭部核磁共振圖像和二維傅里葉變換后的圖像。

(第一幅人類頭部核磁共振圖像和二維傅里葉變換后的圖像)

1983 年,美國放射學會推薦將核磁共振(NMR)改為磁共振(MR),以此緩解民眾對于核醫學的擔憂。

1984年,FONAR公司制造的第一臺MRI系統獲得FDA認證,這是第一臺可用于臨床的全身MRI系統,MRI設備開始走向商業化。

2000年,美國Varian公司生產出第一臺900MHz的超導NMR譜儀。

(三)MRI的國產化進程

1982年,由原國家科委組織MRI技術開發研究課題,中國開始發展MRI技術。

1985年,廣州南方醫院引進首臺0.282T常導型MRI設備。

1986年,中國醫科院腫瘤醫院引進首臺0.6T超導型MRI設備。同年,深圳安科公司成立,標志著自主研發MRI設備的開始。

1987年,我國第一臺 1500 高斯永磁體磁共振儀問世。

1988年,我國首臺MRI獲得了清晰的人體頭部斷層圖像。

1992年,安科公司研制出中國首臺超導磁共振(0.6T)系統。

2007年,由奧泰公司研發生產的1.5T超導磁共振Centauri 1.5T問世。

2014年,聯影uMR770磁共振成像系統成為我國首次批準注冊的國產3.0T超導磁共振系統。

2017年,全球首臺可用于臨床的7.0T磁共振取得CE認證,標志著磁共振進入7T時代。

(四)MRI的國產化率

根據沙利文的統計,2020年GPS(GE醫療、西門子醫療、飛利浦醫療)的MRI設備約占市場份額70%。

2021年,據醫招采公開數據統計,國內共采購1061臺超導MRI系統(含1.5T、3.0T及其他品種),GE醫療、西門子醫療和飛利浦醫療分別占據28%、25%和18%的市場份額,銷售金額占比分別為31%、29%、20%,國產化率仍有待提升。

我國頭部公司聯影醫療2018~2021年MRI設備收入從6.55億元增長至15.29億元,復合增速為32.6%,2021年收入占比21%,為公司第二大業務。

3、MRI的市場規模

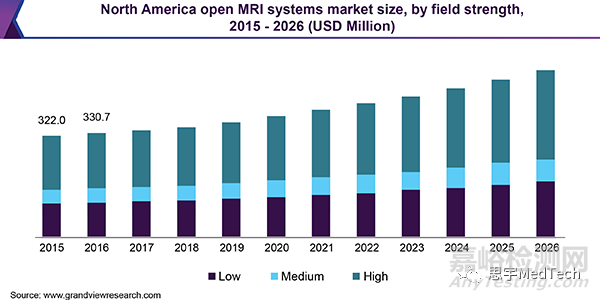

2018年,全球開放式MRI系統市場規模為9.06億美元,預計到2026年將以6.4%的復合年增長率增長。與年齡相關慢性病發病率的增長、生活方式的改變以及對安全和準確診斷方法的需求是推動整個市場增長的主要因素之一。例如,根據美國癌癥協會(American Cancer Society)的數據,2016年腦癌和脊髓癌約占美國所有癌癥的1.3%。對早期準確診斷工具的需求不斷增加,預計將對預測期內的市場增長產生積極影響。

(來源:GrandViewResearch)

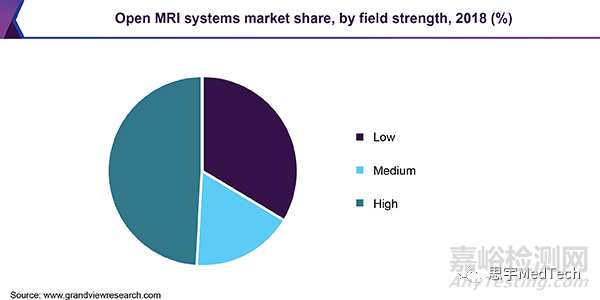

在按磁場強度劃分的磁共振成像系統市場中,低場強系統包括強度小于0.5T的器件,中場強系統包括0.5T至0.9T的設備,而高場強系統包括0.9T以上的MRI。其中高場強系統占據了最大的市場份額,在包括肌肉骨骼和脊柱疾病在內的多種疾病中都有應用。

(來源:GrandViewResearch)

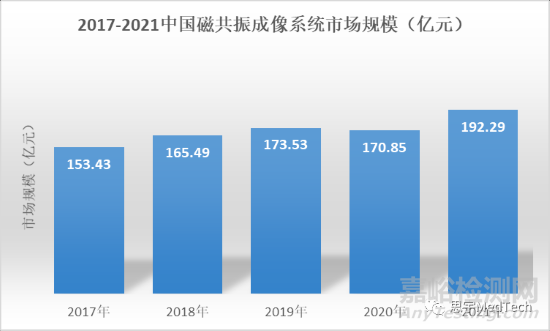

根據中國醫學裝備協會統計,國內市場2017至2021年磁共振成像系統市場保持高速增長,年復合增長率達到5.93%。2021年我國磁共振成像系統行業市場規模為192.29億元,具體如下:

(來源:中國磁共振成像系統行業發展現狀分析與未來投資研究報告2022-2029)

1.5T MR是磁共振成像系統目前最主要的細分市場,保有量最多,市場規模占比最大。截至2021年,國內1.5T MR占整個磁共振成像系統市場規模的60%以上,市場規模達到118.64億元。從市場情況來看,目前全球的磁共振成像系統更新換代主要以3.0T MR取代1.5T MR。目前,中國已成為全球3.0T MR增長速度最快的市場。2021年,中國3.0T MR市場規模達到49.32億元,預計未來3.0T MR將成為中國MR市場的主要增長點,其占比將于2030年增長至40.2%。

(來源:中國磁共振成像系統行業發展現狀分析與未來投資研究報告2022-2029)

(來源:中國磁共振成像系統行業發展現狀分析與未來投資研究報告2022-2029)

4、全球MRI主要玩家

(一)GE Healthcare

GE醫療(Nasdaq: GEHC) 年營收約180億美元。擁有超過400萬臺的全球裝機量,覆蓋公司四大業務板塊 —— 醫學影像、超聲、生命關愛和藥物診斷。

GE醫療的3.0T磁共振產品SIGNA™ Pioneer Elite,采用第二代磁體,保障大孔徑條件下的磁場均勻度,實現高質量的圖像清晰度和信噪比,有效減少圖像偽影,提升臨床精準診斷和治療水平。

此外,GE醫療的AIR Recon DL首次將深度學習技術嵌入到磁共振重建原始數據階段,實現了對MR信號與噪聲信號的有效分離,從而獲得純凈的磁共振信號,提升了磁共振成像的效率,拓寬了磁共振掃描速度。

(二)Koninklijke Philips N.V.

(來源:Koninklijke Philips N.V.官網)

荷蘭皇家飛利浦公司是一家多元化的全球醫療保健公司,業務涉及三個領域:診斷和治療、互聯網醫療和個人健康。該公司約50%的收入來自診斷和治療領域,包括成像系統、超聲設備、圖像引導治療解決方案和醫療保健信息學。

飛利浦臨床核磁共振成像設備包括Achieva系統、Ingenia系統以及Multiva 系統,具備dStream全數字影像鏈,可提供高清圖像質量和快速掃描速度。

飛利浦的Multiva 1.5T XD重塑了磁共振圖像處理系統,針對磁共振梯度和射頻運行規律,通過強化其浮點運算、并行計算的能力,使之不再局限于三維圖像處理,而是能夠實現四維圖像的精準解析,并首次從磁共振中控處理系統里獨立出來。

(三)Siemens Healthineers

(來源:Siemens Healthineers官網)

西門子醫療是美國的一家醫療影像診斷服務商,主要從事臨床診斷和治療系統的生產及銷售,其核心業務包括影像診斷、臨床診療與實驗室診斷、分子診療的配套服務業務系統,產品包括CT計算機斷層掃描儀、超聲診斷系統和血管造影設備等。

醫學影像業務是目前西門子醫療的主要收入來源。作為世界上少數能夠生產一體化MR-PET系統的廠商,西門子醫療的Biograph mMR系統實現了磁共振和分子影像的一體化,可同機同時獲得精確的空間定位和圖像融合。兩種影像互不干擾,有機融合,能幫助醫生對癌癥及腦部疾病做出更準確的診斷。

公司旗下的新型磁共振掃描儀Magnetom Free.Star已獲得FDA批準,Magnetom Free.Star磁共振是西門子醫療繼MAGNETOM Free.Max后,High-V MR平臺的第二臺MRI。與傳統掃描儀相比,MAGNETOM Free.STAR 降低的能耗使總生命周期成本降低30%以上,采用Deep Resolve 算法執行有針對性的圖像處理,提供清晰、高分辨率的圖像。

2022年11月,西門子醫療公布了用于臨床和科研的兩臺最新的磁共振成像斷層掃描儀,分別為3T Magnetom Cima.X和7T Magnetom Terra.X。兩款產品融入了新的Open Recon平臺,進一步加速AI賦能智能醫療設備。

(四)Canon Medical Systems Corp.

(來源:Canon Medical官網)

佳能醫療系統株式會社(簡稱“佳能醫療”)從事用于疾病的早期診斷、早期治療的CT、MRI(核磁共振掃描設備)、US(超聲波診斷設備)、X光診斷設備等影像診斷系統以及CL生化檢驗設備的研發和生產。佳能醫療CT技術覆蓋滑環技術、亞毫米高精度探測器,寬體探測器技術等。

Vantage Galan是佳能旗下的純源射頻3.0T磁共振,Vantage Galan配置71cm大孔徑和短磁體,采用純源射頻,能吸收外界噪聲混入和梯度渦流產生的電磁波干擾,提升射頻場純凈度,并搭載“Pianissimo”硬件降噪技術,可提升患者的檢查舒適度和成功率。Vantage Galan已經獲得我國NMPA批準上市。

(五)Esaote

(來源:Esaote官網)

Esaote百勝醫療是全球第一家研發專用磁共振成像設備 (MRI)和融合成像等創新技術的企業,是業內領先的醫療診斷設備制造商,核心產品包括超聲醫學成像解決方案和專用核磁共振成像系統。

公司旗下的Magnifico Open是一種開放式全身MRI系統,可彌合傳統肌肉骨骼成像和全身成像之間的差距,已獲得美國FDA批準。Magnifico Open配備了多項先進醫療技術,如Speed Up,以確保在減少檢查時間的同時獲得最佳圖像質量;True-Motion實時成像,提供標準MRI的補充方法,以獲得全面的臨床和診斷圖像。

(六)Bruker

(來源:Bruker官網)

Bruker是磁共振波譜儀器的市場領導者,包括核磁共振(NMR)、時域核磁共振(TD-NMR)、電子順磁共振(EPR)和臨床前磁共振成像(MRI)。Bruker推出的7特斯拉和9.4特斯拉導電冷卻麥克斯韋磁體,用于臨床前磁共振成像(MRI)系統組合。隨著BioSpecMaxwell 3特斯拉模型的成功,Maxwell 7特斯拉和9.4特斯拉磁鐵消除了液氦或液氮填充的需要,同時為臨床前MRI和PET/MR研究提供高場靈敏度和分辨率。

5、結語

隨著競爭企業的產品線不斷擴充,豐富磁共振產品線成為相關企業應對市場競爭的重要手段。另外隨著人口老齡化的不斷加劇,以及臨床對疾病快捷、精準診斷的要求逐漸提高,預計超導型MRI設備市場將不斷增長。此外,磁共振逐漸進入人工智能時代,不僅意味著磁共振單機性能的突破,更為磁共振在臨床診療的拓展提供了更多可能。