您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2022-10-10 15:22

在運動和其他的體育活動中,當肌腱或肌肉等運動組織承受的負荷超過臨界值時,可能會發生永久性的組織損傷,導致功能和活動能力的喪失。幾千年來,病人受傷的運動組織需要固定相當長的時間,以等待組織的自然愈合。然而,由于臨床醫學中血液循環緩慢和缺乏足夠的機械刺激,固定療法往往導致組織萎縮,或者更糟糕的是出現褥瘡。雖然人們在面對這種矛盾時認為這是理所當然的。但在適當的鍛煉,有可能實現運動性組織修復。因此,在組織修復過程中,不僅要考慮組織結構的重建,而且要為細胞遷移和增殖提供相匹配的機械微環境。其目的是在促進愈合的同時保持受傷組織的運動功能。由于運動組織固有的不良愈合特性,自然愈合過程的效率極低。因此,迫切需要找到一種理想的治療方法。

基于以上挑戰,北京航空航天大學趙勇教授課題組提出了一個動態修復的概念,在適當的運動下實現組織的恢復。作者建立了一個具有高伸展性的分層螺旋支架,它不僅在結構上與天然組織相似,而且還與它們的機械性能相匹配。由于支架結構的非平面運動減輕了拉伸過程中的局部最大應變,因此該支架上的細胞可以在循環應變下保持較高的活力。此外,體內實驗表明,該支架為細胞生長和組織形態形成提供了一個穩定的結構和機械微環境。這種螺旋狀的支架打破了固定修復的固有思維定勢,即使在適度運動的情況下也能重建有缺陷的組織。相關成果以“Bioinspired stretchable helical nanofiber yarn scaffold for locomotive tissue dynamic regeneration”為題發表在國際著名期刊Matter上。

多層結構螺旋纖維

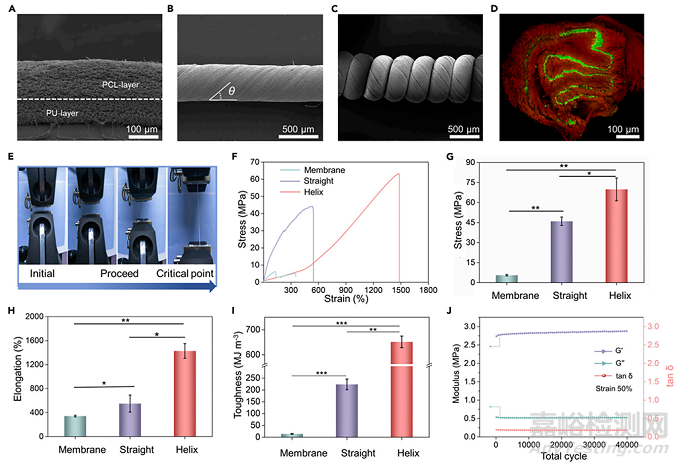

基于非線性機械性能和運動組織的分層組織(圖1A),理想的工程支架應該是可拉伸的,具有從納米到宏觀的定向排列結構。為了獲得模仿天然可拉伸組織的合成支架,作者準備了一種通過過度纏繞納米纖維組裝的分層螺旋支架(圖1B)。具有良好生物相容性的聚己內酯(PCL)和具有良好強度和彈性的聚氨酯(PU)被用來通過順序電紡構建對齊的雙層納米纖維膜。得到的雙層膜被折疊成PCL/PU/PCL夾層條。然后將條狀物連續擰成直紗,并進一步過度擰成螺旋紗線支架(圖1C)。該螺旋狀支架在體外應用于循環拉伸下的動態細胞培養(圖1D),在體內應用于肌腱植入和動態愈合(圖1E)。圖2A顯示了由上層PCL納米纖維和下層PU納米纖維組成的雙層PCL/PU纖維膜的橫截面掃描電子顯微鏡(SEM)圖像。定向良好的納米纖維均勻分布,PCL和PU纖維的平均直徑與天然組織中的蛋白質纖維的尺度一致。然后,將PCL/PU雙層膜折疊成PCL-PU-PCL夾層膜。這種折疊的目的是為了暴露生物相容性的PCL,同時包裹住骨架PU。如圖2B所示,夾層薄膜被扭曲形成一個直徑為460μm、扭曲角q為41.6°的直支架。接著將直的腳手架進一步被過度扭曲,形成一個分層的螺旋腳手架(圖2C)。截面共聚焦顯微鏡圖像表明螺旋支架的PCL和PU納米纖維層是一個扭轉的三明治結構(圖2D)。這種結構有利于細胞在螺旋支架上的粘附和生長。

圖1天然肌腱啟發的分層納米纖維螺旋支架的設計示意圖

為了驗證機械性能,系統地研究了PCL/PU納米纖維薄膜、直線支架和螺旋支架的單軸拉伸試驗(圖2E)。圖2F顯示了三個樣品的應力-應變曲線,其中螺旋形支架顯示了典型的非線性機械反應。這與天然機體組織的應力-應變曲線示意圖相似。據統計,PCL/PU雙層膜的最大斷裂強度只有5.5 MPa,斷裂伸長率為341.3%。直線腳手架的斷裂強度(45.9 MPa)和斷裂伸長率(549.6%)有明顯增加,這主要是由于在拉伸過程中紗線直徑的均勻減少。由于PCL/PU納米纖維的高取向和緊密捆綁,分層螺旋支架在斷裂時的應力和應變值分別增加到69.8 MPa和1,427.6%(圖2G和2H)。韌性的統計計算結果表明,螺旋支架的韌性是直支架的三倍,比薄膜大得多(圖2I)。作者將較高的韌性是歸因于增量的斷裂應變。為了進一步評估螺旋支架對外部應力的順應性和抗疲勞性,對螺旋支架進行了動態機械分析(DMA)的疲勞試驗。結果顯示了在不同應變下10,000次循環的穩定粘彈性。隨后,作者在應變50%的40,000次循環中觀察到類似的結果,在1Hz的恒定頻率下,儲能模量遠遠高于損耗模量(圖2J),表明螺旋支架的彈性性質。因此,大部分的能量是通過螺旋體本身的變形儲存的,這很好地說明了上文提到的支架的彈性恢復能力。這些結果表明螺旋線圈結構和聚氨酯彈性成分的協同作用。

圖2 螺旋支架結構與機械性能的表征

分層螺旋形支架的體外生物相容性

為了進一步研究螺旋形支架的細胞活力、增殖和伸長行為,對大鼠骨髓間充質干細胞(RMSC-bm)進行了播種和培養。通過活(綠)/死(紅)細胞染色評估支架的生物相容性。結果顯示,細胞可以在螺旋狀支架的表面上很好地粘附和生長(圖3A)。1、3、5和7天的細胞存活率分別為88.5%、98.4%、99.3%和 99.4%(圖3B和3C)。細胞在支架上的增殖情況也通過細胞數量統計進行了定量評估(圖3D)。結果是觀察到RMSC-BM在螺旋形支架上迅速增殖,并隨著培養時間的增加逐漸覆蓋整個表面。這些結果表明,螺旋狀支架具有良好的生物相容性,并能提供細胞再生的生理支持。

在培養皿和螺旋支架上觀察細胞內F-actin染色和細胞核DAPI染色,以測試細胞附著和與不同基質的互動。播種7天后,RMSC-BM變得細長,并與螺旋支架的納米纖維幾乎平行(圖3E)。相比之下,培養皿上的RMSC-BM表現出典型的多角形形態和隨機方向。為了量化細胞形態的變化,作者對細胞的長寬比和面積進行了統計。使用熒光顯微照片對細胞的長寬比和面積進行了定量分析(圖3F)螺旋支架上的RMSC-BM的細胞核長寬比達到近1.89。這明顯高于培養皿上的 (平均值為1.08)。相應地,螺旋支架上的細胞的面積值也低于培養皿上的細胞(圖3G)。這些結果表明RMSC-bm可以感知并響應螺旋支架的纖維方向,最初附著導致細胞生長和沿納米形態表面的形狀改變。納米纖維螺旋為干細胞分化的生物物理調控提供了一個途徑,并作為螺旋支架在體內定向修復缺陷的生物學基礎。

圖3 螺旋支架的生物相容性

動態拉伸下的細胞培養

作者設計了一個動態拉伸細胞培養裝置,可以通過編程來控制速度和伸長,以施加機械刺激。作為先決條件,作者先將RMSC-BM播種到螺旋支架上24小時,讓它們完全附著。然后,首先檢查了細胞的存活率,在螺旋支架上使用不同的應變率,而在直線支架上使用100%和10%的應變率,并將應變率分別調節為5、10、15、20、25和30mm/min。如圖4A所示,直板支架在5mm/min的應變率下,細胞活力達到86%,隨著應變率增加到25毫米/分鐘,細胞活力急劇下降到只有7%。而螺旋形支架在25毫米/分鐘的應變率下,細胞活力保持在98%。這表明螺旋結構可以抵消應變對對細胞的影響。播種細胞的影響。隨后,作者研究了兩種結構基質對循環拉伸中不同應變下的細胞的影響(圖4B-4E)。結果顯示在螺旋支架上拉伸到600%應變的細胞保持了較高的細胞存活率(高達96%)(圖4B 和4D)。然而,當細胞在直線支架上培養時,存活率隨著應變的增加而急劇下降。在100%的應變下,只有約4%的細胞存活(圖4B和4E)。為了進一步說明大應變對細胞的影響,可以在圖像中觀察到拉伸后的形態變化。在螺旋狀支架上,在400%的循環應變下,播種的細胞被很好地粘附,并保持膨脹的形態。而在直的支架上,在只有75%的循環應變下,大部分細胞(約84%)的結構被破壞,導致細胞凋亡(圖4E)。這表明螺旋狀支架在大拉伸下具有獨特和優秀的細胞變形緩沖效果。這與天然可拉伸組織對細胞的影響相似,從而為螺旋狀支架在再生醫學領域的應用提供了可行性。

此外,作者用有限元分析(FEA)軟件Abaqus模擬了單個納米纖維線的局部旋轉,證明它與實驗中測得的細胞方向變化是一致的。這表明,在拉伸過程中,細胞角度的變化是隨著螺旋支架表面的納米纖維的重新定位而發生的。同時,通過有限元分析,探討在相同的拉伸條件下,不同結構的局部和整體應變之間的相關性(圖4G)。模擬結果顯示,螺旋線的局部應變比總應變小104倍(圖4H)。這些結果從理論上支持了實驗。因此,螺旋支架允許在大應變下的結構重新排列,與外部施加的應變相比,細胞所承受的實際應變被大大減輕了。

圖4 循環應變下的動態細胞生存

體內組織相容性的評估

接下來,作者系統地研究了體內的組織相容性和結構穩定性。作者選擇將支架嵌入大鼠腿部具有高彈性的可拉伸肌肉組織中(圖5A)。如圖5B和5D所示,支架的螺旋結構在4至8周內沒有明顯變形。這表明彈性支架在體內長期活動期間能夠承受周期性的機械應變。如圖5C所示,在手術4周后,在橫截面和垂直截面上發現了細胞滲透到支架的程度和細胞外基質(ECM)的產生。然而,在8周時,更密集的和細胞向內滲透,更多的ECM沿著定向納米纖維平行排列在螺旋支架上形成(圖5E)。細胞滲入支架的厚度也得到了定量評估。它從第4周的33 mm增加到第8周的52 mm(圖5J)。這些數據不僅表明螺旋形支架在肌肉組織中具有良好的兼容性,而且還表明在支架邊界有一個逐漸再生的新組織。并且支架周圍沒有明顯的炎癥。

接下來用Masson's三色染色法(圖5F-5I)評估可拉伸肌肉環境對支架功能化的影響。結果顯示,在整個8周的植入時間里,膠原蛋白沉積增加,并緊緊包裹著支架,它更多地沿著機械軸線定向。為了量化膠原蛋白的沉積,作者進一步測量了支架邊界的膠原蛋白厚度,4周的數值為8 mm,8周的數值為17 mm(圖5K)。這表明膠原蛋白沉積有明顯的增加。同時,在新生肌纖維向支架內部的滲透處也觀察到同樣的趨勢(圖5G和5I)。結果顯示,螺旋狀支架的可拉伸性在功能化和保持結構完整性方面起著關鍵作用。從宏觀行為學的角度來看,可拉伸的支架使肌肉即使在肌肉損傷時也能控制自主運動。這使得支架能夠促進損傷修復,同時防止肌肉萎縮。因此,分層螺旋式支架為克服臨床醫學中運動組織損傷的運動-固定悖論提供了一個理想平臺。

圖5 嵌入大鼠腿部肌肉的螺旋形支架的組織相容性能

再生肌腱的組織學評價

為了確定螺旋形支架的再生潛力,作者采用了一個成熟的大鼠跟腱缺損模型來評估體內的愈合效果。讓大鼠在沒有固定的情況下自我愈合4和8周,如圖6A所示。首先,在植入4或8周后大鼠中觀察修復后的肌腱的大體形態(圖6B)。可以看出,再生的組織與周圍的正常組織融合得很好。如圖6C和6D所示,植入后四周,對橫切面上的組織交界處進行了H&E染色。觀察到宿主細胞呈現出紡錘形,主要分布在螺旋支架的外部。同時,支架周圍的ECM沉積沒有方向性,是混亂分布的(圖6D)。8周后,大量的細胞已經遷移到螺旋支架的內部(圖6E和6F)。相對來說,更密集和更有方向性的細胞在支架表面生長,那里的ECM變得更加集中,并隨著修復時間的增加而組合成一種有序的情況(圖6F)。這種變化的主要原因是螺旋支架表面上的定向納米纖維的引導作用。從某種意義上說,可拉伸的螺旋支架具有從納米到宏觀的多尺度層次結構,不僅為細胞生長提供了合適的機械微環境,而且還為細胞增殖和組織形態發生提供了結構因子,從而實現了缺陷組織的仿生重建。

作者選擇Masson染色來顯示膠原纖維的成熟程度。膠原纖維的密度和方向隨著植入時間的增加而穩步增加,這與H&E染色的結果是一致的(圖6H和6J)。作者用免疫組織學染色來分析修復部位的肌腱相關蛋白(Col I、Col III)的表達。所有組別中Col I/Col III纖維都被染成棕黃色(圖6K-6N)。與手術后4周相比,8周時Col I的表達明顯上調。同時,在4周和8周也觀察到Col III表達的一些上調,但沒有Col I那么多,這證明了向成熟肌腱形成的進展(圖6P)。此外,偏振光顯微鏡顯示,連續的膠原纖維在支架和組織的界面內形成,這意味著與4周相比,8周時膠原纖維更加均勻(圖6O)。因此,作者在體內對分層螺旋支架進行了組織學分析,包括細胞的生長狀態和跟腱缺損動物模型中膠原蛋白的沉積,證明了螺旋支架在促進肌腱修復中的積極作用。

圖6 修復后的大鼠跟腱在體內的組織學評估

運動功能評估

為了直觀的比較,作者將正常肌腱、缺陷肌腱和植入直板支架的大鼠的右爪設為三個對照組,將植入螺旋支架的大鼠設為實驗組。如圖7A所示,正常大鼠的步態無障礙,后爪印的長度和寬度在不同時期沒有明顯差異,說明兩只爪子的受力是均勻的。術后兩周,無論是缺陷組還是直板組,左爪印都比右爪印短而窄,說明行走時兩只爪子受力明顯不均勻。相比之下,螺旋形支架組在第二周時沒有明顯的差異。這表明螺旋形支架在植入初期能夠為有缺陷的跟腱提供足夠的機械支持,從而平衡左右腳掌上的力量。術后8周,雖然缺陷組和直式支架組的左腳掌印的長度和寬度都在逐漸增加,但與右腳掌仍明顯存在不匹配的情況,而在螺旋形支架組中,后爪逐漸恢復到近似于正常的爪印。

為了更具體地評價愈合的肌腱的功能,檢測并計算了基于爪印的AFI值,如圖7B所示。正常大鼠的最佳AFI值接近于零,而較大的AFI值表示更嚴重的殘疾。在正常組中,不同時期的AFI值最接近于零。在其他組中,AFI值的總體趨勢是隨著愈合時間的增加而連續增加。有趣的是,術后2周,螺旋組的AFI值明顯高于直線支架組,證明了螺旋支架能夠在短時間內迅速補償跟腱的運動功能。隨后,螺旋組的AFI值恢復仍明顯快于直線支架組和缺陷組。8周后,螺旋形支架組的AFI值非常接近正常水平,顯示了出色的修復性能。圖7C和7D顯示了8周開放場地試驗的結果,螺旋形支架組的自主活動總距離比直形支架組長很多。在旋轉桿試驗中,大鼠在滾輪上達到穩定的運動,開始計時。而且螺旋形腳手架組的大鼠在滾輪中持續運動的時間也比直線組長(圖7E)。這些結果為上述組織學結果和AFIs提供了有力的證據,它們直接評估了大鼠模型修復后的實際跟腱功能恢復狀況。

圖7 大鼠跟腱的運動功能恢復

小結:作者提出了一個動態修復的概念,即開發一種具有良好生物相容性和適應性機械性能的仿生分層螺旋支架。螺旋狀支架提供了一個合適的機械微環境,在大應變和應變率下,使細胞變形遠低于整體應變,可以有效地緩沖細胞的力量。體內實驗表明,螺旋狀支架能促進細胞浸潤、ECM生成和膠原蛋白沉積,從而輕松形成新組織。更重要的是,螺旋狀支架可以在植入初期迅速取代受損肌腱的功能,并促進新組織的再生,直至功能重建。這項工作提出了一種顛覆性的運動組織損傷動態修復策略,為組織再生和人工器官平臺的臨床轉化賦能。它將在運動損傷的快速恢復、組織重建、事故緊急處理和許多野生動物救援場景中發揮新的作用。

來源:高分子科學前沿