您當前的位置:檢測資訊 > 熱點事件

嘉峪檢測網 2022-08-30 23:18

導語

心律失常是心臟猝死的主要原因之一,每年因心律失常死亡的人數約占全球死亡總數的15%~20%。導致心律失常的原因繁多,有如遺傳因素、患者的身體和精神狀況因素以及某些藥物的副作用因素等。眾所周知,心律失常的發生和嚴重程度是難以預測的,在年輕人和無心臟病史的患者中更是如此。近日,一項研究表明,利用以及人工智能技術對干細胞進行數據集訓練和分析,可以對心律失常的發生幾率進行較為準確的預測。

01、研究背景

現階段,預測和預防心律失常是全球心血管康復領域關注的重點問題之一。近年來,心血管的風險評估技術有所突破,但心源性猝死仍占死亡總數的15%~20%。目前,有多項研究通過改進建模平臺,以更準確地識別無心臟疾病健康人群的異常電生理和心律失常的風險。

此外,由于對藥物副作用的檢測技術并非十分成熟,最近,從臨床市場召回了近10%的藥物,因此關于改進確定藥物對心臟副作用方法的研究迫在眉睫。基于以上研究需求,體細胞重編程技術為個性化醫療和疾病特異性治療鋪平了道路。

有三種方法可以生成適合模型訓練的電生理數據:膜片夾緊、多電極陣列(MEAs)和Ca2+瞬態熒光報告跟蹤,產生的電生理數據形式的差異使得研究更傾向于采用Ca2+的瞬態分析,而不是其他兩種方法。盡管膜片夾緊技術被廣泛認為是離子通道研究的黃金標準,但其相對較低的吞吐量以及該項技術要求實驗人員訓練有素等因素限制了其生成大規模、高質量數據集的能力。

基于現階段研究的局限性,新加坡分子與細胞生物學研究所的Boon-Seng Soh、Jeremy Kah Sheng Pang及其同事將干細胞技術與機器學習相結合,用于在實驗室中對心律失常進行準確預測。該研究結果最近發表在《Stem Cell Reports》雜志上。

02、研究內容

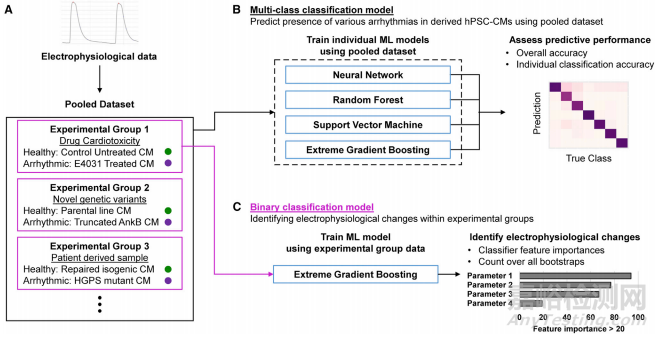

在該項利用干細胞和人工智能技術并面向心律失常預測技術的研究中,研究人員使用了在實驗室中由多能干細胞制成的人類的心肌細胞展開深入研究。研究中使用的不同心肌細胞由于培養因基因突變或藥物治療而具有不同心律失常的可能性。

雖然Ca2+瞬態可以用Ca2+熒光團跟蹤,但用熒光團治療副作用較大,因此實驗中選擇穩定表達基因編碼的Ca2+指示物GCaMP6s。利用CRISPR技術將GCaMP6s插入到該研究使用的hPSC細胞系中表達。

從三組獨立實驗中對健康和心律失常進行分類

該研究對產生的熒光強度隨時間的數據進行處理,將Ca2+循環作為描述心肌細胞電生理的參數。然后對每個心肌細胞的Ca2+信號逐幀處理,以識別對應的熒光峰。峰的識別算法基于三個標準:(1)峰的絕對熒光強度是局部最大值;(2)峰值前存在一個一階微分大于閾值的時間點,對應單次去極化的開始;(3)該峰值處的絕對熒光強度高于指定的閾值,防止將熒光最小值的微小波動檢測為峰值。

機器學習的訓練框架

03、研究意義

在心律失常建模領域,人們對機器學習越來越感興趣,最近有多篇文章使用訓練過的機器學習模型來研究心肌細胞的電生理學。現有研究著重突出了單個機器學習分類器是如何通過經驗豐富的研究人員的分類來精確地確定異常Ca2+瞬態的。在以上研究的基礎上,該項工作進一步展示了人工智能在心律失常建模中的應用,訓練方法通過機器學習分類器可以使用來自健康和心律失常來源的心肌單細胞分解Ca2+瞬態,從而實現了在沒有任何專家輔助的情況下預測特定心律失常的存在。此外,該研究表明,二元機器學習分類器確實可使用生物學上的參數來進行預測,因此可以以一種無偏差的方式來識別關鍵的電生理變化。

該項研究使用來自3000多個健康以及容易出現心律失常的心肌細胞的視頻數據,利用細胞內鈣濃度變化的可見指標,當做心臟功能的衡量指標,對培養物的特定跳動行為訓練了一個機器學習程序,利用該系統,計算機算法在預測藥物或遺傳誘發心律失常的發生方面達到了90%以上的準確率,并識別出了不同的心律失常預測模式。

這項研究為基于機器學習的患者風險分析和源性心肌細胞的藥物毒性測試奠定了基礎,這可對更安全、更有效藥物的研發提供重要參考。

圖片源自網絡

內容來源

https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(22)00321-6

來源:BME康復工程分會