您當前的位置:檢測資訊 > 實驗管理

嘉峪檢測網 2022-08-18 21:21

通常樣品基質復雜,檢測中存在的基質效應,成為影響LC-MS/MS分析結果的準確度與精密度的關鍵因素,所以基質效應問題應受到分析工作者的重視。

什么是基質效應?

化學分析中,基質指的是樣品中被分析物以外的組分。基質常常對分析物的分析過程有顯著的干擾,并影響分析結果的準確性。例如,溶液的離子強度會對分析物活度系數有影響,這些影響和干擾被稱為基質效應(matrix effect)。

LC-MS/MS分析中非目標分析物作為樣品中的共流出物,對目標分析物的離子化會產生影響和干擾,這些影響和干擾就是基質效應。

基質效應的產生機制

在LC-MS/MS中,基質效應是由于非目標分析物與目標物共同流出噴霧針,對電荷產生競爭,它們將產生的霧滴牢牢吸在一起,阻止其分裂成更小的微滴,改變了帶電霧滴的表面張力,從而導致目標物的離子化效率降低或增強,引起響應降低或增高,便產生了所謂的基質抑制效應或基質增強效應。

基質效應的來源

基質效應主要來源于生物樣品的內源性組分,經前處理后仍存在于提取液中。包括離子顆粒物成分(電解質、鹽類)、強極性化合物(酚類、色素)和各種有機化合物(糖類、胺類、尿素、脂類、肽類及其分析目標物的同類物及其代謝物)。

其中磷脂是最主要的內源性組分, 其對電噴霧電離(ESI)和大氣壓化學電離 (APCI)均會產生離子抑制作用。含有P=O、-O-CO-NH-、OH、R-NH-、-N=、-NH-CO-NH- 等基團的農藥通常表現出較強的基質效應。由樣品處理過程引入的外源性組分,同樣會產生基質效應。主要包括無機離子、緩沖溶液、有機酸、離子對試劑、增塑劑、表面活性劑殘留、固相萃取(SPE)小柱材料及色譜柱固定相流失物等。

基質效應的評價

在實際工作中,可以將空白基質匹配標準溶液與純溶劑配置標準溶液所制得的標準曲線的斜率進行比較,來評價基質效應的強弱。

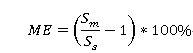

計算公式如下:

其中,Sm:空白基質匹配標準溶液制得的工作曲線的斜率;

Ss:純溶劑配制的標準溶液制得的工作曲線的斜率。

若 ME>0,表現為基質增強效應;

若 ME<0,表現為基質抑制效應;

當0≤|ME|≤20%時,說明基質對信號干擾較低,可忽略不計;

當20%<|ME|<50%時,表現為中等強度的基質干擾;

而當|ME|≥50%,則為強基質干擾。

基質效應的消除和補償

1、樣品前處理

改進前處理方法、純化樣品、盡可能地減少終提取液中的基質成分是有效、徹底地消除基質效應的方法。

生物樣品的前處理方法很多,研究普遍認為利用蛋白質沉淀法或稀釋法處理的樣品,其基質效應明顯高于SPE或LLE方法。

盡管樣品前處理過程繁瑣,但樣品純化仍是最佳的基質效應消除方法。

傳統的消除基質效應的前處理方法有:蛋白質沉淀(PPT)、液液萃取(LLE)、固相萃取(SPE)、樣品稀釋(或減少進樣量)等。

2、同位素內標

同位素內標不但可抵消質譜離子化時的基質效應,還可消除樣品前處理過程中的差異。

但同位素內標購置困難,且在多個分析物同時檢測時,由于存在極性差異,即使是同類物的同位素內標也很難抵消基質效應,造成定量結果偏差。

3、色譜分離

合適的色譜分離也可降低基質效應。

采用柱后法確定基質效應的出現時間,即可調整色譜條件,使分析物避免在此段時間內出峰。

此方法在高通量分析時無法使用,但可用快速梯度的方法將分析物與溶劑分離。

4、質譜分析

基質效應隨離子源、離子化模式和儀器的不同而不同。

修正質譜分析是一種比較易行的方法,無需改變樣品的前處理和色譜條件。

雖然APCI同樣存在基質效應,但是對于特定的化合物,特別是對于蛋白質沉淀法處理的樣品,若采用ESI有明顯的基質效應,但可能該基質并不影響APCI的離子化。

另外,APPI因其離子化機制不同于APCI和ESI,也不會產生相似的基質效應。

5、采用基質標準溶液校正

基質標準溶液, 即將空白樣品經前處理后,加入一定量待測物標準,用以對檢測結果進行校正。采用基質標準溶液校正,是最常用的補償基質效應的方法。在國內外液相色譜-串聯質譜方法研究中應用十分廣泛。

總結

綜上所述,在具體的液相色譜-串聯質譜方法開發過程中,首先要根據目標化合物的性質、基質類型、檢出限要求等對前處理方法進行優化,比較多種前處理方法的凈化效果,兼顧基質效應和回收率,盡可能多的消除可引起基質效應的內源性物質;

其次,選擇合適的離子源并對色譜條件進行優化,以得到最優的分離效果,避免共流出物的影響。選擇合適的內標物、采用基質標準溶液校正是對產生的基質效應的補償,以抵消基質效應的影響,是在前處理以及儀器條件無法消除基質效應的情況下的補償措施,以保證檢測結果的準確性。

來源:Internet