您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-08-23 13:10

本文標題問題的存在基礎是,有的方法學驗證設計了4個水平的加標回收試驗,比如定量限、50%、100%、150%,對于那些僅設置50%、100%、150%或者80%、100%、120%等濃度水平,不考慮更低濃度水平的驗證而言,問題就不復存在了。

那到底這種做法來源于哪兒?有一個但不唯一的來源可能是ICHQ2(R1)中關于定量限驗證時的“Recommended Data”:

原文:The limit (quantitationlimit)should be subsequently validated bythe analysis of a suitable number of samples known to be near or prepared atthe quantitation limit.

譯文:定量限需要分析適當數量的樣品去驗證,這些樣品中的雜質濃度應該接近定量限或按定量限濃度進行制備。

因此,在該問題存在的前提下,本文拋磚引玉,淺談一些想法。

對于這個問題,不得不先說一下方法學驗證中的準確度實驗,想必大家應該很熟悉了,中國藥典2020年版通則9101給出的定義為,準確度系指用所建立方法測定的結果與真實值或參比值接近的程度,一般用回收率(%)表示。

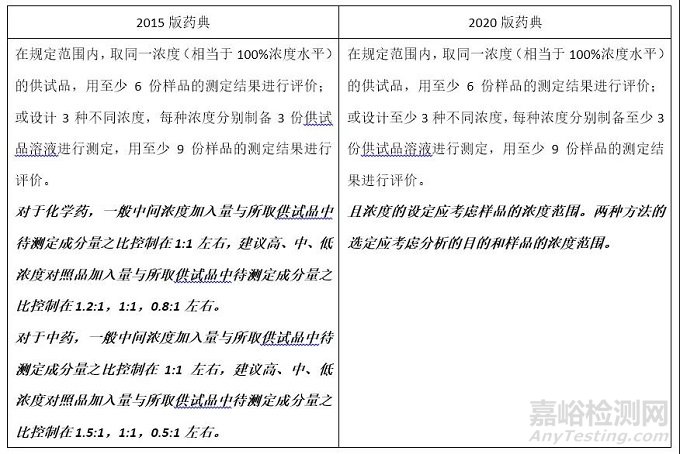

具體做法想必也無需贅述,但具體實施卻有變化,有發展。以中國藥典為例,2020年版藥典相對于2015年版藥典,在具體的描述上有很多不同之處,這些不同之處傳遞的信號表明方法學驗證趨向于更加科學和合理,更加貫徹了為使用目的而驗證的核心理念。

比如說,對于準確度實驗一般做法的描述,兩版藥典的描述對比如下:

其實并不是從2020版藥典開始,不知從何時起,業內有人開始在做準確度實驗時,不再局限于低、中、高三個濃度的考察了,進一步設置了定量限水平的回收率,理由當然也很充分。很多人聽說了這個做法,也去做了,只是做的有點痛苦。其中明顯的區別是2015版藥典對于加標水平的描述,在2020版藥典里被一句話給概括了:濃度的設定應考慮樣品的濃度范圍。如此一來,對于濃度水平的設定就說的非常清楚但不具體,這顯得非常指導原則。

具體做法不一而足,就業內存在的一種做法示例如下:

1、先做定量限考察:一般以信噪比為10:1時相應濃度或注入儀器的量確定定量限。

2、回收率考察:除了常規的低、中、高三個濃度(比如50%、100%、150%),在定量限濃度設置回收率考察。

3、計算12個加標水平回收率的RSD值。

那么我們簡單分析一下上述做法為什么會很痛苦:

1、假設這個方法有10個雜質,如果不幸運的話,因為各個雜質響應的差異,按信噪比為10:1考察,可能出現這10個雜質的定量限濃度各不相同。那么加標試驗就需按10個雜質各自的定量限濃度配制,不管怎么設計,想想都挺麻煩。

2、在好不容易把溶液設計配制好,進樣分析時,還在擔心這個水平的回收率是否能通過擬定的驗證要求,畢竟濃度低,誤差大。

3、在忐忑中迎來了數據處理的時刻,萬幸各個雜質的定量限水平回收率都滿足擬定的要求,比如說85%~115%(有人比較聰明,把定量限水平回收率限度放寬了)。確實都在85%~115%范圍內沒錯,但可能出現了偏低或偏高的情況,而正常濃度水平的回收率范圍設置的是90%~108%,基本處于100%左右,此時合并計算12個水平的RSD出了問題,超標了!又有聰明人說了,定量限水平的回收率我們不參與RSD的計算,是否可行暫且不論,這個不參與計算的邏輯基礎在哪兒呢?因為參與后不合格嗎?

何必為難自己呢?下面提供一種“包過”的做法,不過僅供參考,拋轉引玉:

定量限濃度的回收率該怎么做?這個問題不妨換一種說法:相對于50%的加標水平,為了把方法驗證的更加充分,更低濃度的加標回收率該怎么做?更低濃度不等于信噪比為10:1的定量限濃度,也沒有這種要求。

話不多說,先上實施例:

1、假設某有關物質方法需要檢測8個雜質,樣品濃度為1mg/ml,雜質限度為均不得過0.15%。

2、根據藥典一般要求以及一般做法,按信噪比10:1考察各個雜質的定量限濃度,假設考察結果如下:

2、相對于限度0.15%百分比(%):將0.15%作為加標100%的水平時,定量限濃度相對應的加標水平。注:1、相對于樣品濃度百分比(%):定量限濃度除以樣品濃度(1mg/ml),乘以100%。

3、根據定量限考察結果,8個雜質中靈敏度最差的為IMP-5與IMP-8。那么回收率加標水平除了常規的低、中、高三個點設計外,各個雜質更低水平的加標濃度可以統一設置為15%~20%即可。

上述實施例僅作為一種可參考的具體方式,除此之外,可以更加簡單粗暴的進行回收率加標水平的設置。比如,在綜合考慮了雜質限度要求以及各個雜質的定量限水平后,可直接設置30%、100%、150%,或者30%、80%、120%三個水平的回收率試驗。

我們都是愛學習,勤思考的好同志,所以必須要問一句,上述做法的理論基礎在哪兒,內在邏輯是什么,有沒有法規支持,有沒有審評風險?

下面我們就來找一下這方面的信息,給自己一個安慰,也給他人一個交代。

理論基礎及法規支持:

1、各國藥典以及ICH說,分析方法驗證的目的是證明建立的方法適合于相應檢測要求。

2、ICH對于回收率的要求:

原文:Accuracyshould be assessed using a minimum of 9 determinations over a minimum of 3concentration levels covering the specified range (e.g., 3 concentrations/3replicates each of the total analytical procedure).

譯文:準確度應該采用至少3個濃度(涵蓋擬定的范圍)9份樣品進行評估(比如3個濃度各3份平行樣)。

解析:其中關于加標濃度的描述為“coveringthe specified range”,那么我們進一步看一下“specifiedrange”是如何規定的:

原文:forthe determination of an impurity: from the reporting level of an impurity to120% of the specification。

譯文:對于雜質檢測而言,范圍應該包括雜質的報告限(ICHQ3A、ICHQ3B)至限度的120%。

解析:范圍下限一般為0.05%(對于大于2g/天的原料藥為0.03%,制劑會更高)。

內在邏輯:

1、滿足使用需求:控制需求一般是報告限(0.05%)至限度的120%,且并無加標水平的明確設置要求,理論上可以在該范圍內任意設置。

2、定量限的要求:一般情況下雜質的定量限不高于ICH要求的報告限即可滿足要求(最多我們自己嚴格要求一下,再設置一個更低點的忽略限)。因此,假設雜質限度為0.15%,報告限為0.05%,那么定量限做到0.01%~0.02%足以滿足檢測要求,可據此設置合理的樣品濃度或者進樣體積。

3、對于雜質限度為0.15%的情況,其加標水平在20%或30%時對應的限度是0.03%或0.045%,可見足以滿足產品的質量控制需求。可能有人說了,我們樣品實際檢出雜質都是0.003%的水平。怎么說呢,信不信把你的樣品濃度再加大10倍,還可以看到很多之前看不到的雜質!

由于各個雜質的響應差異,在同一樣品濃度和進樣體積的情況下,可能某些雜質的定量限異常低,此時如果按該濃度做加標回收,可想而知的難度。

審評風險:

審評并不是一刀切,無需過分擔心,有理走遍天下,何況是科學的道理。當然我們可以選擇簡單但更為保守的做法,比如在雜質靈敏度滿足要求的情況下,更低加標水平統一設置為10%,相對于100%的限度水平,已是十分之一,應該足以滿足質量控制需求了吧。真的無需對各個雜質在各自的定量限濃度進行加標回收試驗。

類似的驗證同樣如此,滿足使用目的和要求即可。比如線性與范圍,對于限度為0.15%的雜質,范圍驗證到10%顯然是沒有必要的,即使線性良好;再比如,對于忽略限為0.02%~0.03%的雜質檢測,把定量限做到0.0001%(信噪比為10)顯然也是沒有必要的,即使方法靈敏度確實能做到這么高。總之,方法需要合理的設計,驗證無需過度。

結語:

本文所述可能不具有普適性,僅代表業內一部分人的實驗現象,對于有的團隊可能壓根不存在上述情況。還是那句老話,本文拋磚引玉以供討論,哪怕對百里有一能夠有所啟發已是功德圓滿。

來源:藥事縱橫