您當前的位置:檢測資訊 > 行業研究

嘉峪檢測網 2021-04-08 12:08

01化學合成藥,奠定現代制藥格局

制藥工業發展到現在經歷了化學藥到生物制劑的不同階段。

從1805年左右,藥劑師從傳統的藥用植物中分離得到純的化學成分,如嗎啡、可卡因等。

再到1895年左右,德國染料制造商完善了單個有機化合物的純化并建立了有機化學合成的基本方法。一批化學合成藥誕生,如麻醉藥乙醚、阿司匹林等。

“化學合成藥”開啟了現代制藥研發,也誕生了一批最早的現代制藥企業,輝瑞、默沙東、羅氏、GSK、諾華、BMS、艾伯維...他們幾乎占據了2020年全球TOP10制藥企業的70%。

其中,德國-默克是全球歷史最悠久的現代制藥企業,

1804年在其實驗室掌握了分離與提純嗎啡的技術,

1827年開始大規模嗎啡的生產和商業銷售,開啟了現代制藥商業化。

英國-GSK(2020全球藥企第9),從1842年開始生產專利藥,到1859年成為世界上第一家僅生產藥品的工廠。

美國-輝瑞(2020全球藥企第7)。

在美國內戰期間(1861-1865),由于止痛藥、抗感染等需求猛增,開始迅速發展藥品銷售業務。

此外由于其化學品生產技術領先,到20世紀初已成為美國最大的化工企業之一,并為其此后轉向制藥研發生產奠定了基礎。

美國-BMS(2020全球藥企第6)。

在美國內戰期間(1861-1865),成為聯邦軍的主要醫療產品中間商。

1887年購買了Clinton Pharmaceuticals。

于1890年推出了其首個產品Sal Hepatica(一種礦物鹽瀉藥)。

美國-禮來,1876年成立并開始銷售瘧疾藥物奎寧。

1883年,誕生了其第一款暢銷產品Succus Alteran,用于梅毒及某些類型的風濕病和皮膚病(如濕疹和牛皮癬)的治療;該產品的營收為其擴大生產和研究提供了資金。

瑞士-諾華,(1996年由兩家瑞士公司Ciba-Geigy和Sandoz Laboratories合并而成,2020全球藥企第2)。

1917年,Sandoz開始進行藥物研究。

1943年,瑞士化學家Arthur Stoll和Albert Hofmann在Sandoz實驗室發現了麥角酰二乙胺(LSD)的迷幻效果。

1960年代中期Sandoz開始將其作為一種精神科藥物銷售。

瑞士-羅氏(2020全球藥企第1),1894年成立,主要生產少數幾種藥物與化學產品。

1896年,業務開始集中在:專業處方藥、植物生化堿藥物和提取合成藥。

美國-雅培,(2012年拆分出的艾伯維,排名2020全球藥企第3)。

1894年,雅培生物堿公司成立。

1916年,其第一款合成抗菌藥物Chlorazene投產。

美國-默沙東,(從德國默克分離,2020全球藥企第5)1891年成立。

1903年,在新澤西州建制藥新廠,以生產取代原本的純進口業務。

1917年,第一次世界大戰,美國境內所有德國企業充公,脫離德國默克。

02靶向藥及生物制劑,CRO價值凸顯

基于化合物研究制藥工藝的興盛一直持續到20世紀60年代分子生物學普及之前。

此后在分子生物學、高通量篩選的引領下,基于靶點的制藥研究以及生物制劑開始興起。

從80年代后期到2000年左右,見證了技術革新和一系列重磅炸彈藥的問世。

1986年,第一個治療性單克隆抗體藥(Orthoclone OKT3)獲準上市,用于防止腎移植排斥,但是鼠源性單抗(現已退市);

1986年,第一個抗腫瘤生物技術藥α-干擾素(Intron A)上市,來自德國默克;

1990年,首個人源抗體制備技術創立;

1997年,第一個治療性靶向抗體美羅華(Rituxan)上市,來自羅氏;

1998年,第一個腫瘤治療靶向抗體赫賽汀(Herceptin)上市,來自羅氏;

1998年,安進的非格司亭(Neupogen)上市,并成為生物技術藥物中的第一個重磅炸彈(年銷售額超過10億美元);

2001年,諾華的伊馬替尼(格列衛)上市,被認為是第一個腫瘤治療靶向化藥

2002年,第一個完全人類單克隆抗體藥修美樂(阿達木單抗)獲準上市,也誕生了此后年銷售額超200億美元的藥王;

基于靶點的制藥,對于臨床研究的要求也進一步凸顯。

在新藥研發過程中,臨床研究可以證實或揭示試驗藥物的作用、不良反應等,是判斷一款新藥能否用于治療的重要途徑,也成為時間和金錢成本最高的階段。

19世紀化藥興盛時期,各制藥廠家的臨床試驗處于各自為政,沒有統一監管,此時的臨床試驗主要在倫理道德層面的規范。

隨著1930年FDA正式被確立開始,道德與法規并行成為行業標準,各藥企臨床試驗團隊開始規范化。其中,默沙東走在了臨床試驗的前列。

1933年,默沙東的研究實驗室在新澤西州拉威建立,覆蓋了從基礎研究到臨床試驗的全職能,這一優勢或許成為了其新藥研發的重要基石。

1941年10月初,二戰期間默沙東、輝瑞、施貴寶和立達實驗室(Lederle Laboratories)四家公司在卡內基研究所與美國政府的專家秘密開會,商討培養青霉并提取青霉素的可能性。

1942年3月,項目開始不到5個月后,醫藥研究委員會首先認可了默沙東的青霉素臨床試驗。為此后青霉素量產提供了重要基礎。

此后,臨床試驗的重要性激起了各制藥廠商的進一步關注,包括禮來、輝瑞等;

1934年,禮來在McCarty Street大樓開設了兩個新設施:禮來1876年實驗室的復制品和新的禮來研究實驗室,這是“世界上設備最齊全的設施之一”。

1950年,輝瑞發現了土霉素(是其獨立發現的第一款抗生素),標志其從精細化學品制造商轉變為研究型制藥公司,正式啟動研究實驗室。

1960年,輝瑞將其醫學研究實驗室業務從紐約市遷至康涅狄格州格羅頓的新工廠。

研發成本飆升和注重臨床研究也使制藥產業誕生了一個新的業態CRO(醫藥研發合同外包服務機構)。

從20世紀80年代初開始,隨著現代生物技術的發展,基于靶點的藥物研究以及生物制藥開始蓬勃發展,使開發成本整體飆升,美國新藥研發平均成本從1975年的1.38億美元上升到2000年的8.02億美元。

1982年,第一家現代商業化CRO昆泰(Quintiles)成立。

利潤日益單薄,風險卻在日趨增大。為了更有效地管理藥物開發過程,并降低成本和最大化利潤,大型制藥公司和生物技術公司開始考慮將臨床研究包給CRO企業,為CRO的發展提供了一個利基市場。

90年代后期開始,CRO服務市場開始呈爆炸性增長,從90年代初期的4%上升到2000年代中期的50%。

03人類基因密碼“破解”,藥企進入轉化醫學時代

2000年,人類基因組草圖的繪就,代表著對人類基因組的初步探索成功,也為此后的精準醫療奠定了基礎。

此后在這一技術基礎上,藥物精準療效更以患者為中心,更意識到很多新藥在基礎研究的時候與臨床有一定的脫節,而加大了臨床試驗階段的失敗率。“轉化醫學”這一概念在這個轉折點被提出。

轉化醫學(Translational Medicine)被譽為打通新藥研發的最后一公里。

目的是將基礎研究與解決患者實際問題結合起來,其基本特征是多學科交叉合作,針對臨床提出的問題,深入開展基礎研究,使研究成果得到快速應用。實現從“實驗室到床邊”的轉化。

1992年,美國華盛頓大學醫學院神經科醫生Choi在Science雜志首次提出Bench to Bedside,即從實驗室到臨床的說法。

1996年,轉化醫學第一次作為新名詞出現在《The Lancet》雜志的一篇文章。

2003年,“轉化醫學”被美國國立衛生研究院(NIH)首次正式提出。

此后全球頂尖制藥公司紛紛開始成立自己的轉化醫學團隊,以輝瑞首當其沖。

2004年輝瑞首先成立了轉化醫學團隊,主要專注腫瘤與免疫學。而引領轉化醫學或許是輝瑞注重研發的一個縮影。

不斷增加研發投入,到2000年其研發費用營收占比上升到16.8%。

其他建立轉化醫學團隊的包括,2009年默沙東在新加坡創立了轉化醫學研究中心(TMRC)。

除了自己創建,一些制藥企業也跟大學研究所一起創立轉化醫學中心,比如

2010年,羅氏與巴塞爾的大學醫院建立“戰略聯盟”,成立轉化醫學研究中心。

2012年,百時美施貴寶與杜克轉化醫學研究所達成戰略合作關系,加碼轉化醫學。

但是轉化醫學由于涉及部門及人員眾多,高昂的經費支出或是其發展緩慢的核心問題,尤其是在臨床試驗初期,只有極小比例的試驗被證明可能有經濟價值,投入高與產出慢的矛盾難以解決。

另一方面,2010年以來,生物制藥公司的研發回報率節節下滑,甚至一度只有1.9%左右。需要找到一種新的解決辦法走出困局。

于是隨著AI技術在大健康領域的滲透,制藥產業也瞄準了這一節省人力和時間成本并可能顛覆產業的技術。

04AI和敏捷開發,新藥研發的下一站

AI在疫苗研發及藥物研究的應用目前依舊處于探索階段。

憑借其在新藥研發過程的助力,包括:

藥物發現:靶點發現、化合物合成、新適應癥發現;

臨床前研究:化合物篩選、晶型預測;

臨床試驗:患者招募、臨床試驗設計

在全球制藥領域,截止2020年TOP10藥企羅氏、輝瑞、諾華、默沙東、GSK、艾伯維、強生、賽諾菲、BMS、武田都進行了AI新藥研發外包合作布局。

最早的是默沙東(美國默克),2012年與美國AI藥物研發公司Numerate合作進行心血管疾病靶點研究。

就跟此前的臨床試驗、轉化醫學等新藥研發所經歷的變革一樣,頭部制藥企業同時也在組建自己的AI研發團隊,包括輝瑞、 羅氏、阿斯利康、禮來、默沙東、GSK等。

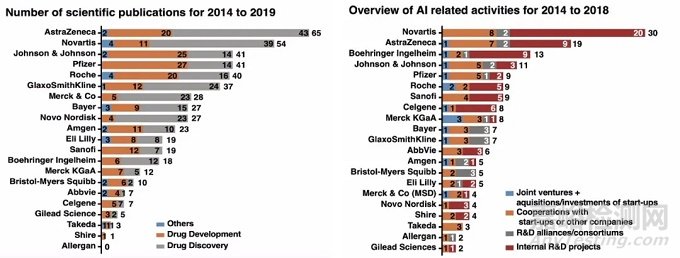

▲制藥企業 內部AI研發項目及論文發表

資料來源:《 Drug Discovery Today》

從以上數據可以看到,諾華和阿斯利康無論在研發項目還是論文發表都在所有藥企里較為領先。

諾華在2019年10月成立AI創新實驗室后,與并Microsoft合作也如火如荼。

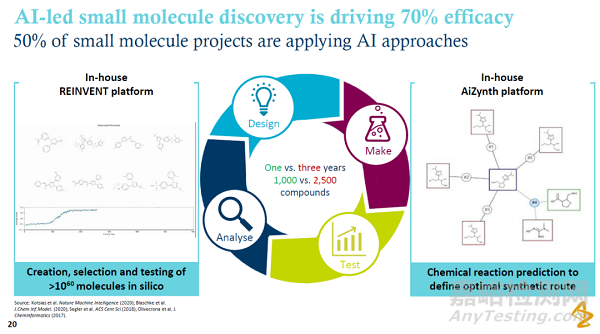

阿斯利康一向以數字化創新領先,在3月舉行的投資者會議上,其生物醫藥研發執行副總裁Mene Pangalos博士表示,目前阿斯利康50%的小分子開發項目使用AI輔助。

公司內部的REINVENT技術平臺能夠通過計算機程序創造、選擇和驗證候選分子,而AiZynth技術平臺能夠幫助預測最佳的小分子合成路線。

▲ AZ投資者會議PPT,AI將小分子藥物發現效率提高70%

在2016-2020年間,阿斯利康新藥開發的成功率達到31%,顯著高于行業平均水平。Mene Pangalos博士表示,展望未來想要進一步提高藥物研發的成功率,將人工智能和數據科學合理地應用在藥物研發的每個階段至關

中國制藥產業經歷了漫長的仿制階段,直到21世紀才逐漸進入了創新藥新階段,而在此后的二十年,其發展速度非常驚人。

轉化醫學中心成為了以研發為優勢的中國制藥企業必備。

2019年,恒瑞成立了轉化醫學部門,志在通過多靶點組合,讓更多腫瘤病人獲益。

百濟神州、基石藥業、天境生物等創新科技藥企也都成立了自己的轉化醫學團隊。

成為5G的領導者的中國在AI領域也毫不遜色。

然而在創新藥全球競爭與跨國企業仍然差距較大,研發和技術仍然是硬道理,隨著人才、資本、政策、技術的助力,我們仍然期待中國這些即將崛起的創新藥企帶給我們更多驚喜。

CR:https://www.enago.cn/academy/what-is-translational-research/

來源:MedTrend醫趨勢