您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2021-03-04 11:58

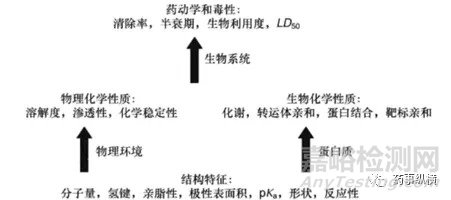

在新藥的研發過程中,根據化合物分子的結構特征快速推斷其類藥性(類藥性,即賦予一個化合物良好的吸收、分布、代謝、排泄和安全性性質。),將大大的提高藥物研發速度,而影響藥物類藥性的內在因素就是藥物理化性質以及其生物學性質,而影響藥物理化性質與生物學性質的內在因素就是藥物分子最基本的結構特征,即化學中常說的結構決定性質。

在藥物的研發過程中,制劑人一來更多的去關注藥物在與環境相互作用,比如溶解度,即藥物分子與水分子的相互作用,溶質分子與水分子通過氫鍵作用力、范德華力等相結合形成藥物溶液;滲透性,即藥物分子與磷脂雙分子層的相互作用,通常使用LogP來表示;穩定性,即藥物分子與環境中的其他物質的相互作用,比如光、氧氣、熱、水、輔料中的雜質以及甲醛等,進而改變藥物的結構,影響其安全性和有效性。制劑人二來也會關注的就是藥物與體內生物大分子的相互作用,比如蛋白質,研究藥物跨膜轉運機理。

可是,經過探本溯源,你會發現無論是藥物的溶解性,滲透性,穩定性還是與蛋白的結合性都與其結構有著根本性的關聯,也就是化合物的結構決定了其基本特征,基本特征決定了其物理化學和生物化學性質,后者最終決定了它的藥動學和毒性。

那么,一個具體化合物我們需要關注其哪些結構特征呢?下面一一道來。

a.化合物分子量MW:分子量與分子的大小有關。當分子增大時,需要在水中形成一個更大的空腔,以使得化合物溶劑化,從而溶解度會下降。分子量增加會降低化合物在腸上皮細胞表面的濃度,從而減少吸收。增大分子體積也阻止了被動擴散通過雙層膜緊密排列的脂肪側鏈。所以Lipinski規則,(即五規則,氫鍵供體>5(包括OH和NH數目的總和);分子量>500;IogP>5;氫鍵受體>10(包括O和N數目的總和),滿足兩條以上將表明該藥物分子吸收性或者滲透性很差,影響藥物最終在體內的生物利用度。)將化合物的分子量建議在500以下。據有關研究發現,小分子量的藥物更有可能進入三期臨床,獲得上市批件。

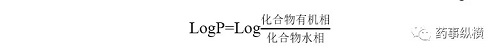

b.親脂性:藥物分子的親脂性是研究藥物在極性溶劑和非極性溶劑的分配情況。一般情況下,使用正辛醇作為非極性介質,而使用緩沖溶液作為極性相。親脂性的大小通常使用LogP或者LogD來表示。

LogP:在化合物的所有分子均以中性形式存在的pH條件下,其在一種有機相(例如辛醇)和一種水相(例如緩沖液)中分配系數的對數即為LogP。

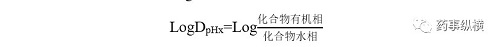

LogD:某一特定的pH(x)下,化合物部分以離子形式存在,部分以中性分子形式存在;此pH下的化合物在一種有機相(例如辛醇)和一種水相(例如緩沖液)中分配系數的對數即為LogD。

一般來說,20%的藥物是酸性藥物,75%的藥物是堿性或者酸堿兩性藥物,只有5%的藥物是中性藥物。對酸堿性藥物來說,在不同pH條件下,發生不同程度的電離,改變藥物的存在形式(分子型or離子型),進而影響藥物在極性以及非極性介質中的分配情況。一般來說,人體胃腸道是一個pH呈現梯度變化的一個環境,pH值逐步增加。對于堿性藥物隨著胃腸道pH值的不斷增加,離子形式減少,分子形式增加,藥物親脂性增加,親水性降低,即LogP增加。對于酸性藥物胃隨著腸道pH值的不斷增加,離子形式增加,分子形式減少,藥物親脂性減少,親水性增加,即LogP減少。

LogP或者LogD值的測定所帶給我們哪些啟示。當然對于中性藥物,無法發生電子,不同pH條件下,LogP與LogD是一致的;而對于更多的酸堿兩性藥物,LogD的測定可能更加反應其在人體內真實的分配情況,進而影響其吸收。

c.氫鍵:氫原子與電負性大的原子X以共價鍵結合,若與電負性大、半徑小的原子Y(O F N等)接近,在X與Y之間以氫為媒介,生成X-H…Y形式的一種特殊的分子間或分子內相互作用,稱為氫鍵。計算氫鍵數目的最簡單的方法就是數數化合物中形成氫鍵的原子個數,Lipinski規則中就提出了去數數化合物中氫鍵受體與氫鍵供體的數目,然后去推斷化合物的相關性質。顯然,化合物中氫鍵受體與氫鍵供體的數目越多,越易于與水通過氫鍵作用,增加化合物的水溶性,提高其溶解度。

上圖按照Lipinski規則分別計算了阿霉素結構特征,正如規則中相關結構特征所預期的那樣,阿霉素的口服生物利用度奇差。

d.極性表面積:除了咱們上面說到的Lipinski規則,Verber規則在通過結構快速判定化合物的性質上也常常拿來使用,其認為分子的柔性,極性比表面積和氫鍵數目是決定口服生物利用度的重要因素。對于大鼠,良好的生物利用度的Veber規則如下:

1 ≤10個可旋轉化學鍵

2 ≤140極性表面積,或者≤12個氫鍵總數(受體加供體)

其中,極性表面積,即化合物內極性分子的總表面積,多為氧原子及氮原子,也包括與其相連的氫原子。在藥物化學的應用中,極性表面積是評價藥物在細胞內的可運輸性質的描述指標。這一參數的大小與藥物在人體內的小腸吸收量、Caco-2單層可透性及血腦屏障的穿透性有明顯關聯。一例子是當一分子的極性表面積大于1.4平方納米時,其在細胞的穿透性就會變差。一種需穿越血腦屏障并作用于中樞神經系統的感受體上的藥物,其極性表面積就不能大于0.6平方納米。

e.活性官能團;給我們一個新的化合物,除了關注氫鍵,分子量等一般性質,活性官能團將決定其穩定性。比如說,如果化合物物種存在伯胺或者仲胺,我們就需要格外關注處方中是否存在還原糖(乳糖)或者含有輔料在制備生產過程中是否引入醛類物質,這樣極有可能存在原輔料相容性問題。比如化合物中含有酰胺或者酯基,這個時候我們就要格外注意化合物的水解問題,當然這個反應有的時候也能給我們帶來益處,比如前藥。

上圖中的PTP1B先導化合物是一個二元羧酸,它在體外酶試驗中表現出效價和選擇性。合成的二乙酯前藥的滲透性和細胞試驗活性均大幅度改善。

總結:創新藥物的歷史之久,耗費人力物力之巨大,萬不可揣著糊涂裝糊涂。當我們試著去解釋溶解度的時候,不妨從分子的結構去做個基本的推斷;在實際的研發過程當我們遇到一些問題,比如穩定性問題,不妨從化合物活性基團去推斷可能發生了哪些反應,哪些物質會催發這個反應;當我們發現藥物溶出難,溶出慢的時候,想著去增溶,也不妨從藥物溶解的機理去對癥下藥,藥物是因為晶體問題致使藥物分子難以脫離晶體引發的熔化熱太高,還是藥物溶劑化太差導致的溶解熱太低了,而不是三七二十一,一頓操作猛如虎。還是結構決定性質的觀點,還是以始為終的思考邏輯,還是不積跬步無以至千里的精耕細作。革命尚未成功,吾輩還需努力!

參考文獻:

1. 類藥性質:概念、結構設計與方法:從ADME到安全性優化

2. Martin物理藥劑學與藥學

3.固體口服制劑的研發-藥學理論與實踐

4.生物藥劑學在藥物研發中的應用

5.藥物生物利用度

6.Physicochemical Principles of Pharmacy

來源:藥事縱橫