您當(dāng)前的位置:檢測資訊 > 實(shí)驗(yàn)管理

嘉峪檢測網(wǎng) 2019-04-16 16:03

原位透射電子顯微學(xué)(in-situ TEM)是指直接在原子層次觀察樣品在力、熱、電、磁作用下以及化學(xué)反應(yīng)過程中的微結(jié)構(gòu)演化及進(jìn)行表征的過程,近年來成為材料研究的熱門領(lǐng)域。

與原位對應(yīng)的非原位(ex-situ)是指實(shí)驗(yàn)過程是在電鏡外完成,實(shí)驗(yàn)完成后再將樣品放進(jìn)電鏡中觀察,通過對比實(shí)驗(yàn)前和實(shí)驗(yàn)后樣品的圖像來推斷實(shí)驗(yàn)過程中樣品發(fā)生的變化。

原位(in-situ)則是實(shí)驗(yàn)過程在電鏡中完成,隨著實(shí)驗(yàn)的進(jìn)行,對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)觀察和記錄。本文分別在以下方面介紹原位透射電鏡近年來的代表性工作。

一、原位電學(xué)研究

碳的同素異形體可以作為可逆吸Li的主體材料,從而為現(xiàn)有和未來的電化學(xué)儲能奠定基礎(chǔ)。然而,我們很難了解Li是如何在這些材料中排列的。由于受較小的散射截面和撞擊損傷敏感性這兩個(gè)因素影響,原位透射電子顯微鏡探測輕元素(特別是Li)存在一定困難。

圖1 原位TEM表征

(a)-(c)透射電鏡圖像顯示鋰化過程中雙層石墨烯之間形成的Li的傳播前沿(白色虛線);(d)-(g)給出了(b)圖的詳細(xì)過程;(h)(i)分別是(b)(g)方框區(qū)域的放大圖,顯示了Li的邊界;(j)顯示了鋰化前(藍(lán)色)和鋰化過程中(黃色)的電子能量損失譜。

二、原位力學(xué)研究

晶界遷移在納米晶和多晶材料的形變中具有普遍意義,但在原子尺度上對遷移機(jī)制的全面了解仍然很少,對其進(jìn)行研究有助于對材料力學(xué)性能調(diào)控的理解。

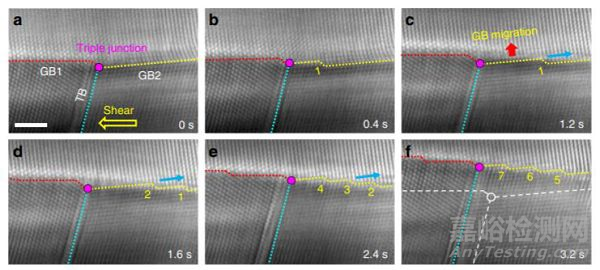

圖2 disconnection在復(fù)雜晶界結(jié)構(gòu)塑性變形中的作用機(jī)制

三、原位熱學(xué)研究

半導(dǎo)體納米線是一種特殊的低維人工微結(jié)構(gòu),具有其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):(1)與量子點(diǎn)相比,納米線是電荷傳輸?shù)淖钚≥d體;(2)與納米碳管相比,納米線具有材料化學(xué)成分選擇的豐富多樣性;(3)與體材料相比,納米線具有顯著的表面效應(yīng)/尺寸效應(yīng);(4)納米線不僅可以作為單元器件,也可以作為互聯(lián)導(dǎo)線。因此,納米線不僅是研究小尺度世界科學(xué)規(guī)律的理想研究對象,也是構(gòu)造復(fù)雜納米結(jié)構(gòu)與納米器件的理想構(gòu)造基元。正因?yàn)槿绱耍渖L過程和動(dòng)力學(xué)行為是當(dāng)前的研究熱點(diǎn)之一。

圖3 原位加熱過程的高分辨透射電子顯微圖像。

四、原位磁場調(diào)控

由于TEM中的樣品總是處在強(qiáng)磁場中,大多數(shù)磁性樣品在這樣的強(qiáng)磁場下會失去原本的磁結(jié)構(gòu),所以與磁相關(guān)的原位TEM研究較為困難,也相對較少,一般借助電子全息術(shù)和具有洛侖茲透鏡的電鏡來研究相關(guān)材料的磁性結(jié)構(gòu)。TEM電子全息術(shù)是一種記錄電子波在樣品中傳播時(shí)相對相移的技術(shù),由于這種相移與樣品平面內(nèi)的磁感應(yīng)成比例,因此可以在接近納米尺度的高空間分辨率下進(jìn)行定量評估。

圖4 樣品轉(zhuǎn)動(dòng)角度與相移

(a)(b)(c)以y軸為旋轉(zhuǎn)軸,樣品分別轉(zhuǎn)動(dòng)-45度,0度,45度的示意圖;(d)沿(a)-(c)中直線對應(yīng)的相移; (e)是(d)方框區(qū)域的放大圖。

五、電子束輻照

隨著半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,電子器件微型化成為不可阻擋的趨勢。為了發(fā)展體積更小、功能更強(qiáng)大的元器件,除了不斷優(yōu)化加工工藝,探索在更小尺度可穩(wěn)定存在的新型材料也尤為重要。

圖5 電子束輻照下MoS2孔洞修復(fù)過程的HRTEM圖像

結(jié)語

2018年11月,來自德國烏爾姆大學(xué)的Ute Kaiser與馬普所的Matthias Kühne(共同通訊作者)通過原位低壓透射電子顯微鏡研究Li在雙層石墨烯中的可逆嵌入,并得到了電子能量損失譜和密度泛函理論計(jì)算的支持。

實(shí)驗(yàn)中的器件裝置由覆蓋Si3N4的硅襯底支撐,使用的雙層石墨烯片從天然石墨上剝落。裝置的一側(cè)通過Li離子導(dǎo)電固體聚合物電解質(zhì)(已經(jīng)封裝在薄SiO2層中以避免被氧化)連接到Si3N4表面的電極上。嵌入雙層石墨烯中的Li快速地橫向擴(kuò)散,實(shí)現(xiàn)了均勻分布。因此,可以通過原位透射電鏡研究其在與電解質(zhì)完全分離的區(qū)域中的有序性,并避免電解質(zhì)暴露于電子束而影響觀測。在TEM可以觀測的區(qū)域,雙層石墨烯懸浮在Si3N4膜的孔上。當(dāng)Li原子從覆蓋著狹長雙層石墨烯一端的電化學(xué)電池中遠(yuǎn)程插入時(shí),我們觀察到Li原子在兩個(gè)碳片之間呈現(xiàn)多層緊密堆積的排列,其鋰儲存容量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過LiC6形成時(shí)的預(yù)期(LiC6是已知的在正常條件下鋰嵌入塊狀石墨碳中的最密構(gòu)型)。

相關(guān)研究成果以“Reversible superdense ordering of lithium between two graphene sheets”為題發(fā)表于Nature雜志。(Nature. 2018, DOI: 10.1038/s41586-018-0754-2)

2019年1月,浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院張澤院士、王江偉研究員等結(jié)合先進(jìn)的原位電鏡技術(shù)和分子動(dòng)力學(xué)模擬,從原子尺度級別揭示了切應(yīng)力作用下disconnection機(jī)制主導(dǎo)的晶界遷移行為, 進(jìn)一步發(fā)展和完善了晶界變形理論,為通過晶界結(jié)構(gòu)調(diào)控優(yōu)化材料力學(xué)性能提供了新思路。

作者借助球差校正電子顯微鏡和力-電耦合原位樣品桿,經(jīng)過精巧的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)了獨(dú)特的原位力學(xué)實(shí)驗(yàn)方法,制備出含有各種類型晶界的金屬納米材料結(jié)構(gòu)。作者用精確控制原位樣品桿的移動(dòng)端,成功做到了穩(wěn)定原位的剪切加載,并使用高速相機(jī)實(shí)時(shí)捕捉材料變形時(shí)的晶界結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)演化,從原子尺度揭示了剪切應(yīng)力作用下不同結(jié)構(gòu)的晶界通過disconnection形核、滑移和交互作用實(shí)現(xiàn)往復(fù)遷移的一般機(jī)制,并在一系列實(shí)驗(yàn)中驗(yàn)證了該遷移機(jī)制的普適性,完善了目前對于晶界變形行為的認(rèn)識。

(a)納米晶體中的三叉晶界結(jié)構(gòu);(b)-(c)Disconnection 1從三叉晶界處形核并在GB2上滑移,導(dǎo)致相應(yīng)的晶界遷移;(d)-(f)多個(gè)Disconnection連續(xù)從三叉晶界處形核,并在GB2上滑移,導(dǎo)致GB2的大幅度遷移

相關(guān)研究成果以“In situ atomistic observation of disconnection-mediated grain boundary migration”為題發(fā)表于nature communications雜志。(nature communications. 2018, DOI: 10.1038/s41467-018-08031-x)

2018年10月,華中科技大學(xué)高義華教授與澳大利亞昆士蘭大學(xué)鄒進(jìn)教授等人(共同通訊作者)通過透射電子顯微鏡的原位加熱研究,在催化劑/納米線界面上觀察到InAs納米線從纖鋅礦結(jié)構(gòu)向閃鋅礦結(jié)構(gòu)的詳細(xì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。通過詳細(xì)的結(jié)構(gòu)和動(dòng)力學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)每一層In的成核位置和催化劑表面能對閃鋅礦結(jié)構(gòu)的生長起著決定性的作用。這項(xiàng)研究為閃鋅礦結(jié)構(gòu)的III-V族納米線的生長機(jī)理提供了新的見解。

由于結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變發(fā)生在300和350攝氏度之間,作者在實(shí)驗(yàn)中使用較慢的加熱過程來實(shí)現(xiàn)重復(fù)原位加熱實(shí)驗(yàn),特別是在300攝氏度以上。圖3a是從加熱前具有纖鋅礦結(jié)構(gòu)的納米線拍攝的高分辨率透射電鏡圖像,原始催化劑/納米線界面非常清晰,如紅色箭頭所示。當(dāng)加熱溫度緩慢升高到310攝氏度時(shí)(圖3b所示),催化劑形態(tài)開始改變,如黃色箭頭所示。此時(shí),催化劑/納米線界面不再平坦(如黃色虛線所示),右側(cè)的界面低于左側(cè)的界面,左側(cè)仍然是原始的催化劑/納米線界面。這表明InAs納米線從一側(cè)到另一側(cè)緩慢溶解在催化劑中。當(dāng)溫度進(jìn)一步升高到320攝氏度時(shí),在催化劑/納米線界面的左上角可以觀察到一個(gè)新的特征:催化劑的左側(cè)不再與納米線側(cè)面接觸,如圖3c所示。與紅色箭頭標(biāo)記的原始界面相比,新的催化劑/納米線界面向納米線側(cè)移動(dòng)。此外,催化劑/納米線界面變得更加明顯。隨著加熱過程持續(xù)進(jìn)行,界面從右向左一直向納米線一側(cè)移動(dòng)(圖3d顯示)。

(a)25攝氏度和(b)310攝氏度的圖像;(c)(d)加熱溫度為320攝氏度,8s和64s的圖像。

相關(guān)研究成果以“In Situ TEM Observation of Crystal Structure Transformation in InAs Nanowires on Atomic Scale”為題發(fā)表于Nano Letters雜志。(Nano Lett. 2018, DOI: 10.1021/acs.nanolett.8b03231)

來自中科院寧波材料研究所的夏衛(wèi)星研究員用電子全息觀察和計(jì)算機(jī)模擬的方法研究了非晶態(tài)軟磁材料FeSiB磁渦旋的三維自旋結(jié)構(gòu)。渦旋中心附近的磁化分布由全息觀察獲得的相位分布估計(jì)。為了確認(rèn)這種磁化分布,作者進(jìn)行了樣品傾斜實(shí)驗(yàn):當(dāng)樣品相對于電子束方向傾斜時(shí),發(fā)現(xiàn)相位圖像中心沿著傾斜軸移動(dòng)。通過順時(shí)針和逆時(shí)針傾斜樣品,作者測量了相位圖像中心的位移。與此同時(shí),作者進(jìn)行有限元計(jì)算機(jī)模擬,從無樣品傾斜條件下的實(shí)驗(yàn)磁化分布估計(jì)樣品傾斜時(shí)相位圖像中心的偏移量。作者使用實(shí)驗(yàn)獲得的無傾斜條件下的磁化分布數(shù)據(jù)來模擬這些位移量。結(jié)果發(fā)現(xiàn),相位圖像中心的模擬位移與樣品傾斜實(shí)驗(yàn)中的相位圖像中心的位移吻合得很好,從而證實(shí)了電子全息觀測得到的渦旋中心附近的磁化分布。

相關(guān)研究成果以“Magnetization distribution of magnetic vortex of amorphous FeSiB investigated by electron holography and computer simulation”為題發(fā)表于Journal of Electron Microscopy雜志。(Journal of Electron Microscopy. 2012, DOI: 10.1093/jmicro/dfr094)

MoS2和碲化鉍Bi2Te3是二維硫族化物采用的兩種最常見的結(jié)構(gòu)類型。鑒于其獨(dú)特的物理性質(zhì)和結(jié)構(gòu),二維硫族化合物在包括半導(dǎo)體在內(nèi)的各個(gè)領(lǐng)域都有潛在的應(yīng)用。然而,這些二維晶體的優(yōu)異性能關(guān)鍵取決于它們的晶體結(jié)構(gòu),在制備和轉(zhuǎn)移過程中不可避免地會引入缺陷、裂紋、孔洞或甚至更大的損傷,會對器件性能產(chǎn)生不利影響。因此,開發(fā)出在原子尺度上直觀而又精確地修復(fù)這些二維材料的方法尤為重要。2018年2月,來自東南大學(xué)的孫立濤教授通過電子束照射原位實(shí)驗(yàn),研究了MoS2和Bi2Te3中的納米孔修復(fù)過程。在電子束輻照下,我們可以在原子分辨率級別實(shí)時(shí)觀察缺陷的愈合過程,證明了電子束作為一種有效工具來精確地設(shè)計(jì)材料以適應(yīng)未來應(yīng)用的可行性。

圖5總結(jié)了電子束輻照的初始和最終階段的修復(fù)過程。納米孔被分成兩部分(用黑線分開);左邊由黃色圓圈突出顯示邊界,右邊由藍(lán)色圓圈顯示邊界。如圖5 (a)-(g)所示,納米孔右側(cè)的區(qū)域開始時(shí)幾乎是無定形的,并在連續(xù)電子束照射下逐漸轉(zhuǎn)變成有序的結(jié)構(gòu)。在此期間,左側(cè)部分處于愈合過程。紅色圓圈標(biāo)記新修復(fù)的通道(原子更喜歡占據(jù)周圍有更多通道的角落)。與右側(cè)相比,左邊部分的修復(fù)率慢一點(diǎn)。因?yàn)镾原子很容易受到電子束濺射影響,所以MoS2納米孔的無定形區(qū)域包含了Mo原子的聚集體。因此,作者認(rèn)為非晶區(qū)的一些Mo原子與S原子反應(yīng)形成了有序結(jié)構(gòu),而另一些原子擴(kuò)散到納米孔中重建晶格。由于擴(kuò)散距離較短,相比左側(cè),Mo原子更有可能到達(dá)納米孔的右側(cè),這導(dǎo)致右側(cè)區(qū)域的修復(fù)速率更高。在修復(fù)的最后階段,黑線左側(cè)仍存在納米孔,而右側(cè)區(qū)域已經(jīng)修復(fù),如(h)-(n)所示。原子更傾向于附著在被大量通道包圍的空位上,在那里更容易形成能量較低的穩(wěn)定六方晶格,相應(yīng)的修復(fù)機(jī)制如圖(o)-(u)所示。

MoS2原位修復(fù)的HRTEM圖像。(a)-(g)從0到122秒的初始修復(fù)過程。(h)-(n)從327到740 s(修復(fù)結(jié)束)的修復(fù)過程。重疊的黃色和藍(lán)色圓圈分別標(biāo)記納米孔結(jié)晶良好和無定形的邊緣,而紅色圓圈標(biāo)記新修復(fù)的通道。HRTEM圖片下方是相應(yīng)的結(jié)構(gòu)圖。黑線將納米孔分成兩部分:左和右。標(biāo)尺scale bar是1nm。(o)-(u)相應(yīng)修復(fù)過程的原理圖:灰色球(表示由Mo和S原子柱形成的六邊形通道)構(gòu)成納米孔的邊界;綠色、藍(lán)色、紫色和紅色圓圈分別標(biāo)記被三、四、五和六通道包圍的位置。

相關(guān)研究成果以“In Situ Repair of 2D Chalcogenides under Electron Beam Irradiation”為題發(fā)表于Advanced Materials雜志。(Advanced Materials. 2018, DOI: 10.1002/adma.201705954)

原位透射電子顯微技術(shù)提供了接近真實(shí)環(huán)境的條件,更直接地將材料的微觀結(jié)構(gòu)變化與外部信號關(guān)聯(lián)起來,對于拓展材料在微觀尺度的實(shí)驗(yàn)手段,理解各種動(dòng)態(tài)反應(yīng)的本質(zhì),設(shè)計(jì)和制備具有新奇性能的材料有著重要意義。

原位透射電子顯微學(xué)近些年發(fā)展迅速,材料領(lǐng)域大量的優(yōu)秀成果直接來自原位TEM技術(shù),在優(yōu)秀成果誕生的同時(shí),原位TEM方法本身也得到了進(jìn)一步發(fā)展。不僅在上面所述的原位電、力、熱、磁、電子束領(lǐng)域,借助原位環(huán)境透射電鏡(ETEM),可以實(shí)現(xiàn)在原子尺度實(shí)時(shí)觀察化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)過程。可以預(yù)見,原位透射電子顯微技術(shù)在今后的材料研究中必定會發(fā)揮更重要的作用。

來源:AnyTesting