您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2025-07-23 12:27

了解半導體器件物理第一步,我們必須首先了解能帶,了解能帶是如何形成的,以及帶隙一詞的來源。

原子內電子的離散能級Discrete Energy Levels of Electrons Inside an Atom

我們已經了解到,電子表現出波動性,并且被限制在原子核形成的勢阱內。這種限制與它們的波動性相結合,導致電子具有離散的能級,這意味著它們的能量是明確定義的,而不是任意取值。

這些離散的能級出現是因為電子只能以特定的、穩定的配置“適應”勢阱,就像兩端固定的繩子只能以某些特定的駐波模式振動一樣。只有特定的波長——從而特定的能量——是被允許的,這些對應于駐波條件。

例如,單電子原子(如氫)中電子的能級由以下公式給出:E=13.6eV/n2,其中 n 是主量子數。前幾個能級分別是:

E1=−13.58eV,E2=−3.39eV,E3=−1.51eV. 隨著能級的增加(n 值越高),能量變得不那么負,表明電子與原子核的結合不那么緊密。

值得注意的是,如果電子是自由的(不在原子內束縛),它會表現為行波而不是駐波。在這種情況下,它不會被限制在離散的能級上,而是可以擁有連續的能量范圍。因此,正是這種限制導致了離散的能級。

Q:為什么電子在向更高軌道移動時能量會增加? 當你遠離原子核時,電子與原子核的結合變得不那么緊密,它們的能量就會增加。這是為什么呢?

A:電子由于質子和電子之間的靜電吸引力而具有勢能。勢能可以被理解為“儲存”的能量,或者需要多少額外的外部能量來移除或移動某樣東西。第一殼層的電子緊密結合,這意味著你需要更多的外部能量才能將它們移除。當你遠離原子核時,電子與原子核的結合變得不那么緊密,更容易被移除。換句話說,它們可以用少量的外部能量被移除,這表明它們已經具有更高的能量。

電子能帶的形成Formation of Energy Bands of Electrons

當許多原子聚集在一起形成固體時,它們的電子波函數相互作用,導致它們的離散能級分裂——一些電子占據稍高的能量,而另一些電子占據稍低的能量。隨著更多原子的結合,這些小的分裂形成了一個連續的、緊密間隔的能級,形成了一個能帶。盡管能帶看起來是連續的,但實際上它是由許多離散的能級組成的,這些能級如此緊密地排列在一起,以至于它們看起來無法區分。相比之下,孤立的原子具有明確的離散能級,沒有這種分裂。

直觀地說,如果兩個原子足夠接近,它們的電子仍然保持在相同的能級上,這將違反泡利不相容原理,該原理指出沒有兩個電子可以占據相同的量子態。因此,能級分裂,確保每個電子都有一個獨特的量子態。

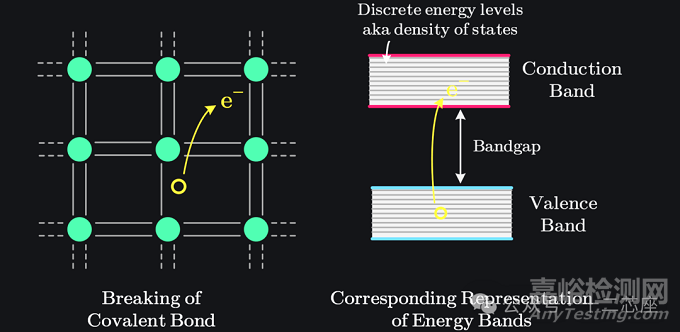

在半導體中,有許多能帶。例如,原子的1s軌道結合形成一個能帶,而2s和2p軌道形成其他能帶,依此類推。在這些能帶之間是被稱為禁帶(或帶隙)的間隙,電子不能存在于這些區域。能級分裂的程度和帶隙的寬度取決于材料的特性,例如其晶格結構和電子的數量。下圖展示了能帶分裂的簡化視圖。

價帶和導帶

決定材料大部分電學和化學性質的兩個最重要的能帶是價帶和導帶。價帶是由原子的最外層(價)電子的相互作用形成的。它代表了從單個原子的價殼層派生出的連續的能級。

然而,導帶并不簡單地是下一個原子殼層。它是不同的。當電子獲得足夠的能量,從而擺脫原子鍵合,能夠自由移動時,就會發生導電。當這種情況發生時,我們說這些電子處于“導帶”中(畢竟,能帶只是一組能量,所以導帶代表那些自由電子的能量)。這里的電子是離域的,意味著它們可以在整個晶體晶格中移動——它們不再被束縛在特定的原子上,而是作為材料整體的一部分。這與電離不同,電離是電子完全從材料中移除。

帶隙Bandgap

價帶頂部與導帶底部之間的能量差稱為帶隙能量,記作 Eg。在絕對零度時,所有電子占據最低可用的能量態,這意味著價帶完全被填滿,沒有導電性,因此也就沒有導帶的概念。在高于絕對零度的溫度下,熱能激發一些電子,使它們能夠擺脫束縛,我們將其描繪為電子躍過帶隙進入導帶,從而使材料具有導電性。

我們還可以將帶隙與半導體的導電性聯系起來。那些具有較大帶隙的材料將是不良導體,因為電子需要大量的能量才能躍過帶隙。如果帶隙達到 4−6eV,那么材料幾乎不導電,這就是我們所說的絕緣體。硅的帶隙為 1.1eV,因此它能夠導電。在金屬中,價帶和導帶重疊,允許電子導電,因此不存在“帶隙”的概念。金屬甚至可以在 T=0K 時導電,而半導體則不能。有趣的是,在半導體中,更高的溫度通過激發更多電子進入導帶而增加導電性,而在金屬中,更高的溫度由于電子散射而增加電阻率。

能帶結構(E-k 圖)Band Structure (E-k Diagrams)

實際的能帶結構相當復雜,不像上面圖像中導帶和價帶是直線那樣簡單。當電子在晶體晶格中移動時,它們在不同方向上會經歷不同的勢,因為原子的間距和排列隨方向變化(因此來自周圍原子核的“拉力”也不同)。

我們使用向量 k(也稱為波矢)來表示電子在晶體晶格中的方向和波長,并沿著 k 繪制電子能量 E,以顯示電子在特定方向上移動時能量 E 的變化。這種圖被稱為 E-k 圖。通常會顯示 k 空間中的 [100]、[110] 和 [111] 方向,因為它們代表高對稱性路徑,能帶通常在這些路徑上有特殊特征(例如,最小值、最大值或鞍點)。需要注意的是,k 空間與米勒指數(用于定義晶體內的平面)略有不同,但目的相似,即定義方向。以下是 k 空間方向的解釋:

[100]:從中心(k=0,伽馬點)到一個面的中心(X 點)。

[110]:從中心(k=0,伽馬點)到一條邊的中點(K 點)。

[111]:從中心(k=0,伽馬點)到一個角(L 點)。

例如,在硅中,導帶中電子的能量在 [100] 方向最低,在 [111] 方向最高。導帶最小值的確切位置取決于晶體結構以及電子與晶格之間的相互作用。E-k 圖在 k 空間中是周期性的,因此我們通常只在第一布里淵區(一個包含所有獨特動量態的基本區域,電子可以占據這些態而不重復)內繪制它,以捕捉所有獨特信息。

直接帶隙與間接帶隙Direct and Indirect Bandgap

當導帶最小值和價帶最大值在能帶結構中出現在相同的動量(k-矢量)時,我們稱之為直接帶隙,因為這允許導帶中的電子直接與價帶中的空穴復合(通過發射光子)。這使得它們適用于光學應用,如發光二極管(LED)和激光器。砷化鎵是一種直接帶隙材料。

在間接帶隙半導體中,導帶最小值和價帶最大值出現在不同的動量(k-矢量)值。動量的差異阻止了直接的光子發射,通常需要聲子輔助(晶格振動)來轉換動量。這類材料不太適用于發光或吸收活動,但它們非常適合用于電子學,因為漏電流低(因為它們不會因發光而浪費能量)。硅是一種間接帶隙材料。有趣的是,它也被用于太陽能電池,盡管我們已經確定它在吸收光方面效率不高,但我們使用它是因為它價格低廉,其晶片可以制造得非常純凈,即缺陷較少,這彌補了其在光吸收方面的低效。

以上有助于我們了解能帶和間隙是如何形成的,后續講解如何計算半導體中有助于其導電性的“自由電子”的數量。

來源:十二芯座