您當前的位置:檢測資訊 > 法規標準

嘉峪檢測網 2025-07-21 19:15

預制裝配式橋梁是一種將橋梁上部結構和下部結構的主要構件在工廠或預制場地預制后,再現場組裝拼接的橋梁。預制拼裝橋梁技術是一套高效、低碳、環保的橋梁建造技術,具有廣闊的應用前景。

裝配式橋梁的下部結構采用灌漿連接,其灌漿節點屬于混凝土內部的隱蔽結構節點。在施工過程中,該類節點的連接有效性對于整體裝配式結構安全極其重要。灌漿節點存在多重介面特性,且現場結構存在極大的檢測限制性,常規的無損檢測方法無法直接檢測內部連接的有效性。

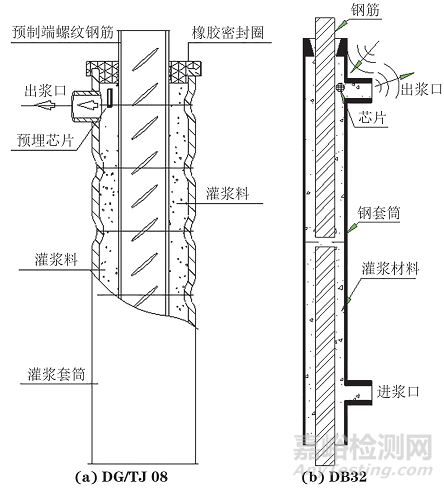

套筒灌漿連接部位作為預制構件間的關鍵傳力節點,其灌漿密實度直接決定結構的力學性能與耐久性,對橋梁的質量起著重要作用。套筒灌漿連接結構示意如圖1所示。

圖1 套筒灌漿連接結構示意

灌漿缺陷(如空洞、離析)可能導致應力集中、鋼筋銹蝕等問題,威脅橋梁安全,各缺陷的形貌示意如圖2所示。因此,制定科學、嚴謹的檢測標準至關重要。

圖2 套筒灌漿缺陷形貌示例

2021年,上海市首次發布了標準DG/TJ 08-2160—2021《預制拼裝橋梁技術標準》(簡稱DG/TJ 08),該標準涵蓋了設計、施工、檢測與驗收四部分內容。

2024年,江蘇省發布了地方標準DB32/T 4986—2024《預制裝配橋梁設計與施工技術規范》(簡稱DB32),該標準同樣涵蓋了設計、施工、檢測與驗收四部分內容。福建、廣東等省份也陸續推出了團體標準,但內容絕大部分參照了DG/TJ 08的內容。DB32在DG/TJ 08的基礎上有所改進,兩者在套筒灌漿檢測的檢測方法、抽樣規則等方面存在異同。

為了更好地幫助同行理解與應用此兩項標準,提高套筒灌漿的檢測質量,上海同濟檢測技術有限公司的張小瓊高工以DG/TJ 08與DB32為研究對象,圍繞預制拼裝橋梁套筒灌漿密實度的檢測,從檢測方法、技術參數、抽樣策略、結果判定四方面進行對比,旨在揭示兩個標準的技術特點,為工程實踐和標準修訂提供理論支持。

1檢測方法對比

DG/TJ 08是國內第一項預制拼裝橋梁技術標準,其于2021年9月15日發布,2022年2月1日實施。DB32于2024年12月27日發布,2025年1月27日實施。

兩項標準時間間隔約3年,套筒灌漿檢測部分均涵蓋內窺鏡法、預埋鋼絲拉拔法、芯片法、壓力傳感器法及局部破損法(鉆孔內窺鏡法)五種檢測方法,但存在以下差異:

1DG/TJ 08中提出了陣列超聲成像法,該方法通過三維成像手段分析灌漿缺陷,適用于未預埋傳感器狀態下的檢測。DB32則未提出陣列超聲成像法。

2DB32標準中引入了沖擊回波法與取芯法。前者適用于埋深不大于200 mm的套筒檢測,通過聲波反射情況判斷密實度;后者則用于實體抗壓強度檢測。DG/TJ 08則未提出沖擊回波法與取芯法。

01檢測方法與時機

No.1內窺鏡法

使用內窺鏡進行檢測時,有以下兩種方式:

① 在完成立柱現場吊裝后灌漿開始前,將內窺鏡從套筒的進漿口或出漿口伸入套筒內部,檢查套筒與鋼筋之間的灌漿空間是否存在異物,異物主要包括構件制作過程中的混凝土塊和倒灌的坐漿層,如圖3所示;

圖3 坐漿層倒灌示例

② 套筒灌漿完成且固結后,在出漿口位置進行水平鉆孔,采用內窺鏡查看套筒內灌漿的飽滿度,該法也稱為局部破損法。

兩項標準均要求灌漿前檢查異物,但DB32強調異物面積占比大于25%時必須處理,而DG/TJ 08未對其進行明確量化。

No.2預埋鋼絲拉拔法

預埋鋼絲拉拔法是灌漿前在套筒出漿口預埋鋼絲,待灌漿料固結3天后對預埋鋼絲進行拉拔,通過拉拔力值判斷灌漿飽滿度的方法。其檢測原理示意如圖4所示。

圖4 預埋鋼絲拉拔法檢測原理示意

No.3芯片法

芯片法的原理是灌漿前預先在套筒出漿口埋入芯片,置于套筒外的芯片檢測儀發出微波信號,芯片接收信號并將部分信號反射回芯片檢測儀,芯片檢測儀對反射信號進行識別與分析,并根據信號強度及標識信息確定套筒內灌漿的飽滿度。兩種標準中的芯片安裝示意如圖5所示。

圖5 兩種標準中的芯片安裝示意

DB32規定芯片信號檢測需在灌漿后15分鐘內完成,DG/TJ 08則要求灌漿后3天進行掃描。

No.4壓力傳感器法

套筒的內部澆筑過程類似于流體狀態的灌漿料在套筒內的流動過程,流體的輸送、物理性質的變化均與套筒內壓力直接相關。

由于不同灌漿料中傳感器預埋深度與漿料內壓力值存在正相關關系,故實際監測過程中可選擇在不同的位置(根據工程中的節點重要性及現場可布置性設置)安裝壓力傳感器,然后通過監測傳感器的壓力值來檢測灌漿套筒內部的飽滿度情況。壓力傳感器安裝示意如圖6所示。

圖6 壓力傳感器安裝示意

DG/TJ 08要求灌漿過程中實時記錄壓力-時間曲線,即需要預埋壓力傳感器,而DB32允許灌漿后通過外置傳感器封堵進漿口進行檢測,無需預埋壓力傳感器。

02技術參數要求

1對于內窺鏡,DB32要求其像素不小于100萬,DG/TJ 08未明確像素要求。

2對于壓力傳感器,DB32規定其量程不小于100 kPa,環境溫度為-5 ℃~60 ℃;DG/TJ 08的量程要求與DB32的相同,但未提及環境溫度限制。

3預埋鋼絲:DB32規定鋼絲直徑為5.0±0.1 mm,其拉拔儀量程不宜小于5 kN,且不宜大于15 kN;DG/TJ 08對鋼絲直徑的要求與DB32的相同,但拉拔儀量程要求不小于10 kN。

2合格判定準則

當采用壓力傳感器法時,DG/TJ 08以所測得的漿料壓力平均值的85%為合格線,DB32以壓力平均值的90%為合格線。當采用其他檢測方法時,兩個標準的判定準則相同。檢測時均采用批量檢測合格比例,具體內容參考GB 2828《計數抽樣檢驗程序》系列標準要求。

3從標準的異同點看技術的發展

1當采用內窺鏡法時,兩標準均要求灌漿前檢查異物,DG/TJ 08未明確量化標準,也未明確像素要求;DB32要求內窺鏡像素不小于100 萬,同時強調異物面積占比大于25%時必須處理,增強了可操作性。

2當采用預埋鋼絲法時,實際工程檢測中,絕大部分的鋼絲拉拔力在2 kN~4 kN,選用5 kN量程的拉拔儀就可以滿足工程需要,所以DB32標準更實用。

3當采用芯片法時,DG/TJ 08要求灌漿后3天進行掃描。DB32標準規定芯片信號檢測需在灌漿后15分鐘內完成。DG/TJ 08的芯片法采用芯片封裝上浮法,檢測時封裝好的芯片膠囊通過芯片導軌上浮到出漿口附近,需待灌漿料完全固化后檢測儀才可檢測到芯片信號,封裝芯片膠囊和芯片導軌實物如圖7所示。

圖7 封裝芯片膠囊和芯片導軌實物

該方法存在以下兩方面局限性:一是不能實時檢測飽滿度;二是芯片膠囊可能會受到導軌內部空間的限制而不能正常上浮,影響檢測數據的判斷。

所以在實際工程應用中,筆者對該方法進行了如下改進:將芯片固定在出漿口,利用漿料屏蔽芯片信號來判斷飽滿度。

DB32標準明確了這種改進,改進后的方法避免了芯片位置不確定帶來的誤判風險,能實時檢測灌漿飽滿度,且無需等待漿料固化,如果漿料不飽滿可以馬上進行二次補漿。

4當采用壓力傳感器法時,DG/TJ 08要求灌漿過程中實時記錄壓力-時間曲線;DB32除采用內置傳感器法實時記錄壓力-時間曲線外,也允許灌漿后通過外置傳感器封堵進漿口進行檢測。

工程應用結果表明,DB32采用外置傳感器法更適合工程實際需要,因為內置傳感器法必須預先在套筒內安裝傳感器,傳感器容易在其后的蓋梁現場安裝中被破壞,而外置傳感器法則避免了此類破壞,且安裝過程簡單,安裝效率和精度都有很大提高,所以判別合格標準從測得的漿料壓力平均值的85%(DG/TJ 08標準合格線)提高到90%。

5DG/TJ 08提出了陣列超聲成像法,該方法通過三維成像分析灌漿缺陷,適用于未預埋傳感器狀態下的檢測;DB32沒有提出陣列超聲成像法,主要是考慮此方法的實用性不高,而且需要通過鉆孔進行驗證,另外陣列超聲成像儀以進口產品為主,價格昂貴。

6對于沖擊回波法,DG/TJ 08中并未提及,而DB32根據工程需要,引入了此方法。沖擊回波法適用于埋深不大于200 mm的套筒檢測,其檢測原理和陣列超聲成像法的類似,但儀器已實現國產化,性價比較高。

7對于取芯法,DG/TJ 08中并未提及,而DB32參照建筑套筒的標準,提出將取芯法用于實體抗壓強度的檢測,從而判別現場漿料強度,以彌補其他方法無法判斷漿料強度的不足。

四 結論與展望

DG/TJ 08是國內第一項涵蓋設計、施工、檢測驗收的預制拼裝橋梁技術標準,在檢測方法上有很多創新,是國內相關檢測標準的奠基者,因為出版時間較早,工程實踐相對減少,在實際工程應用中不可避免地存在一些小問題。

DB32的檢測內容是在上海地標的相關內容基礎上發展而來的,從方法的選擇到檢測的執行,均有一定的優化和改進,更適應實際工程的檢測需要,代表了灌漿檢測領域無損檢測的主流技術方向。

展望

智能化檢測技術

目前的預制拼裝橋梁檢測方法都需要檢測人員人工讀取,記錄數據后再進行分析,后續可以對檢測儀器上進行改進,將數據實時上傳至后端平臺(或云平臺)進行智能分析、判斷并存儲,實現套筒灌漿無損檢測的智能化。

標準一體化

目前,對于預制拼裝橋梁的檢測,上海、江蘇、福建等省市相繼推出了地方或團體標準,這些標準存在異同,一定程度上具有互補性。后續在全國工程實踐的基礎上,地方標準與行業標準應不斷優化與完善,且宜統一、協同、高效發展。

來源:無損檢測NDT