前言

1月25日,斯坦福大學Mintu P. Turakhia等研究人員近日在The New England Journal of Medicine發表綜述,結合臨床實際案例,闡述了可穿戴數字健康技術在心血管疾病監測場景中的應用、挑戰和未來[1]。

階段1. 心血管疾病的遠程監測

遠程患者監測的目標是使用遠程收集和傳輸的健康數據,通過捕獲患者可能改變的生活方式行為(例如睡眠、活動)、控制風險因素、并在惡化之前檢測臨床惡化或健康狀況變化來改善結果。盡管遠程患者監測的用途可能很廣泛,可能包括糖尿病和其他心臟代謝疾病的管理,本綜述重點關注使用遠程患者監測的三種最常見的心血管疾病:高血壓、心力衰竭和心房顫動。此外,由于本文是關于可穿戴數字健康技術 (DHT) 的系列評論文章的一部分,因此我們的重點是符合此標準的遠程患者監測方面。

大多數臨床醫生都熟悉心臟植入式電子設備(例如起搏器、除顫器和植入式心臟監護儀)的遠程監測,這些設備已經在各種連接和軟件平臺上使用了幾十年。不僅可以檢測心律失常,還可以提醒臨床醫生需要改變治療,并為導線故障或電池耗盡提供早期預警系統。一些植入式除顫器可以使用胸阻抗、活動和呼吸頻率來識別心力衰竭狀態的變化。還可以使用植入式傳感器監測容量狀態,該傳感器測量肺動脈壓力作為左心室充盈壓的替代指標,這使心力衰竭團隊能夠發現心力衰竭的早期惡化,并改變治療方案,以防止病情惡化或住院。

階段2. 心血管疾病的連續監測

DHT 是指軟件(例如,移動健康應用程序和預測分析)、硬件(例如,傳感器、監視器和可穿戴設備)和遠程醫療平臺,這些平臺越來越多地集成到心血管醫學的一系列環境中,以支持患者護理、臨床醫生互動、成像解釋和臨床工作流程。DHT 捕獲患者的生理數據,這些數據可以傳輸給護理團隊并由護理團隊使用,以管理心血管危險因素和疾病(圖 2)。血壓袖帶和血壓計是不可穿戴的 DHT,可在患者啟動時偶發性地捕獲數據。可穿戴DHT是本綜述的重點,可以捕獲連續或半連續的數據測量值,這些測量值通常無需患者主動啟動即可獲取(例如,脈搏率、脈搏血氧飽和度測量的氧飽和度、呼吸頻率、心率和心律)。常見的心血管可穿戴 DHT 包括智能手表和其他腕戴設備、皮膚表面貼片以及使用導線和電極的可穿戴心電圖設備。小插曲中的患者被給予非可穿戴 DHT(血壓袖帶、體重秤和手指脈搏血氧儀)和可穿戴 DHT(動態心電圖監護儀)的組合。

圖2.遠程健康監測的常見設備組件

a) ECG監測

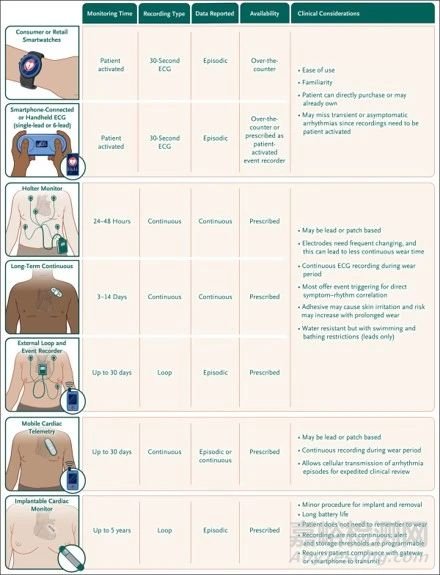

對于心房顫動,要測量的關鍵變量包括心律和心率。心房顫動和其他心律可以通過大量面向消費者的臨床心電圖設備直接確定(圖3)。大多數面向消費者的設備都可以使用從左臂到右臂的導聯 I 向量產生 30 秒的節奏條。智能手表測量從手腕到接觸表冠的對側手指的電脈沖。一些手持設備在由左手和右手握住時充當導聯 I 心電圖。較新的智能手機連接設備,其腿部設備底部有一個電極,可以生成六個心電圖導聯向量。雖然其中一些設備可以為用戶提供竇性心律或心房顫動的臨時自動解釋,但面向消費者的設備通常作為非處方預診斷獲得監管許可,并且需要臨床醫生解釋才能用于醫療決策。

當需要持續心電圖監測時,動態心電圖監測可能很有用。持續監測可以評估心房顫動負荷(心房顫動時間相對于監測時間的百分比)、抗心律失常的有效性和安全性,以及心房顫動的心率控制,這在患者不知道心動過速或心房顫動時特別有用。動態心電圖監測有多種設備配置,這些配置針對特定用例量身定制,具體取決于使用持續時間(24 小時至 30 天)、單個或多個心電圖向量、導聯或貼片系統、連續或非連續記錄以及傳輸和解釋的及時性(圖 3)。當這些設備通過無線連接與蜂窩中繼集線器配對時,它們可以在佩戴期間傳輸患者觸發的心電圖或設備檢測到的節律,從而有可能由可能全天 24 小時可用的技術人員進行快速審查。一些使用貼片的心電圖監測設備還包括更連續地記錄和傳輸心電圖測量值、呼吸頻率和皮膚溫度,從而支持在患者家中提供的急性護理,也稱為家庭醫院監測。

圖3. 常見的可穿戴心電監測設備

b) 用于脈率、血氧飽和度和節律評估的光電容積脈搏波

基于手表的設備能夠通過光學傳感器和表盤背面的二極管間歇或半連續地使用光電容積脈搏波來檢測脈搏率和血氧飽和度。在智能手表和手環中,光電容積脈搏波傳感器可以設置為在無噪聲信號期間(即活動受限和傳感器與手腕接觸良好)記錄間歇性脈沖圖。這些算法將被動地尋找幾個連續或近乎連續的轉速圖,這些轉速圖在數小時或數天內符合不規則標準,作為檢測可能的心房顫動的替代指標;有些設備同時具有光電容積脈搏波和心電圖功能。

三項面向消費者的大型器械試驗中有兩項在美國進行,涉及超過 400,000 名受試者。這兩項試驗都招募了不同的人群,并在脈搏不規則通知后隨后進行的心電圖上顯示出較高的陽性預測值(Apple試驗為84%,Fitbit試驗為98%)。在這些試驗中,后續動態心電圖監測的診斷率為32%至34%。盡管假陽性是可能的,但這一發現可能部分是由于心房顫動的陣發性,如果患者在脈搏不規則通知后恢復竇性心律,則會漏診。根據臨床懷疑,可能需要進行額外的心電圖或動態心電圖監測。這些消費類設備中的不規則脈搏通知算法已獲得 FDA 批準,僅可用于先前未診斷出心房顫動的患者。較新的消費者智能手表算法可以近似心房顫動負擔(心房顫動時間相對于佩戴智能手表所花費時間的百分比);這些算法被批準用于診斷為心房顫動的患者的非處方藥,不適用于醫療決策。

c) 血壓測量

傳統上,血壓是用充氣袖帶和手動聽診或自動示波法測量的。后者使患者能夠在家中測量自己的血壓。盡管如此,這些設備仍無法捕獲白天和黑夜發生的血壓波動,并且與患者預后有關。此外,袖帶充氣本身可能會影響血壓讀數。現在可以使用示波法的小型腕戴式設備,盡管腕部測量值與傳統上臂測量值(使用示波法或聽診方法)的比較顯示,正常血壓受試者高估了血壓,高血壓受試者低估了血壓,并且在 40% 到 50% 的讀數中,測量值相差至少 5 毫米汞柱。無袖帶技術也出現了:這些依賴于使用電子(例如,ECG 和生物阻抗電極)、光學(光電容積脈搏波)或機械(例如,壓力、超聲波)傳感器的機器學習算法測量的連續或間歇性血壓的間接估計。大多數 FDA 批準的設備使用光電容積脈搏波的脈搏波分析,有或沒有脈沖到達時間來自同步心電圖。

盡管存在無袖帶血壓計的儀器標準,但關于校準之間的準確性(即準確性漂移)、不同患者特征(例如,體型、膚色和共存條件)、運動和位置變化以及跨環境(例如,醫院、辦公室和家庭)仍然存在一些問題;還有一些問題涉及血壓袖帶是否是合適的參考標準,以及如何最好地以具有臨床意義的方式呈現連續的血壓數據。美國醫學協會召集了技術和臨床專家,他們制定了臨床準確性標準,并確定了哪些設備符合這些標準。此列表中目前沒有無袖帶設備。

d) 該領域當前的挑戰

臨床醫生對遠程患者監測和可穿戴技術的潛力感興趣,以提高心血管疾病管理的效率和功效。然而,迄今為止,在大多數醫療保健環境、系統和支付模式中,這種方法受到限制。大多數心血管疾病病例仍可通過偶發性面對面的患者護理進行管理。我們考慮了衛生專業人員可能需要主動解決的以下關鍵障礙和限制。

使用遠程患者監護和可穿戴技術的醫保模式尚處于萌芽狀態。Medicare的遠程患者監測的每月報銷要求在每月超過50%的天數收集和傳輸生理測量值,這對于某些疾病(高血壓)可能是不必要的,而對于其他疾病(糖尿病)來說可能是不夠的。例如,無袖帶血壓測量設備正在興起,有些已獲得 FDA 批準使用,但尚未在遠程患者監測的背景下研究其有效性。另一個問題是,深色皮膚色素沉著的人脈搏血氧飽和度的準確性會降低,這被認為是深色皮膚和淺色皮膚之間健康差異的根源。如果知道他們的真實血氧飽和度,皮膚黝黑的人可能不會得到應有的關注,因為他們的實際血氧飽和度低于脈搏血氧飽和度報告的血氧飽和度。

盡管觀察數據顯示生理指標在短期內有所改善,但目前形式的遠程患者監測是否可以減少長期心血管事件、預防死亡或提供其他益處仍未得到證實。遠程患者監測也是異質的;計劃設計、設備、軟件、護理協議和參與策略因制造商和軟件包而異。即便如此,在高度對照的試驗環境中,DHTs的患者水平、解釋性隨機試驗仍存在入組偏倚,這使得這些試驗容易受到污染、霍桑效應、 和不可概括的結果。因此,有效性評估目前最好留給個人護理環境,無論是實施研究設計還是整群試驗。

階段3. 初步結束遠程患者監護

患者繼續與遠程患者監護團隊合作,根據需要調整指南指導的藥物治療。她的癥狀有所改善,體重和血壓穩定。動態心電圖監測顯示竇性心律伴罕見室性早搏,但無心房顫動。經過 90 天的監測,她不需要再次入院,口頭表達了對藥物的理解,并計劃繼續每天監測她的體重和血壓。她符合準備從該計劃畢業的標準。遠程患者監護已停止,患者被轉介至其臨床團隊進行持續護理。

可穿戴DHT在心血管診斷和疾病管理中的應用不斷成熟。該領域的一個主要挑戰是,技術創新往往超出了我們證明技術進步可以轉化為臨床進步的能力。一旦DHT被證明具有真正的臨床益處,患者和醫生的接受速度可能會很慢,部分原因是在確定DHT的使用是否適合在按服務收費或基于價值的醫療保健模式的背景下,醫保可能不遵循。盡管采用率和覆蓋率正在增加,但可穿戴DHT的潛在臨床價值尚未完全實現。在臨床實踐中測試新的可穿戴 DHT 時,可能需要計算分析和應用來解釋來自多種生理測量的數據。這可能需要新的人員配置模式、基于團隊的護理和重新設計的工作流程。例如,在心力衰竭的情況下,遠程患者監測技術已經從基于單時間點體重、血壓和癥狀評估的遠程監測發展到帶有植入式設備的連續傳感器和智能手環、手表、貼片和衣服形式的可穿戴DHT。然而,關于實施的重要問題仍然存在(例如,患者和設備選擇), 支持預測分析和協議的證據庫,這些分析和方案可響應傳入的數據以改善臨床結果,以及可持續的工作流程模型。

圖4. 用于遠程患者監護的 Hub 模型

可追溯到 1990 年代的遠程監測中心或團隊在心臟病學領域已經建立,可以管理起搏器和植入式心律轉復除顫器的遠程傳輸,并得到成熟的報銷框架的支持。最近,退伍軍人健康管理局和心血管專科護理學術衛生系統成功地采用了這種中心模式,因為該中心模型可能比逐個診所的實施方法更具可擴展性和更有效性,因為資源分配和技術集成更容易,員工培訓簡化,單點問責制, 一致的激勵措施,并共同關注與遠程患者監測和中心護理相關的績效指標,以管理心律失常和心力衰竭(圖 4)。

結論

Covid-19 大流行加速了衛生系統對遠程護理和數字技術的興趣和投資。數字技術將繼續進步,但遠程患者監測和可穿戴技術能否成功實現這些衛生系統的目標不太可能取決于技術進步,因為技術進步的速度已經遠遠超過了其被應用的速度。相反,它們的成功取決于其采用的速度和心血管護理的發展,而心血管護理又取決于臨床護理整合、價值展示和統一報銷的關鍵障礙的解決。實施研究和風險分擔計劃可以提供更好的數據,以評估這些解決方案在醫療保健系統層面的有效性。

盡管如此,遠程患者監測和可穿戴技術的基本要素仍存在于當今的心血管實踐中,并有望以類似于起搏器、除顫器和動態心電圖的遠程監測的方式成熟。總體目標是從間歇性護理轉向異步和持續護理,最大限度地減少患者和護理人員的負擔,減少獲得護理方面的結構性不平等,并提高循證護理服務的效率。

[1] E. S. Spatz, G. S. Ginsburg, J. S. Rumsfeld, and M. P. Turakhia, “Wearable Digital Health Technologies for Monitoring in Cardiovascular Medicine,” N. Engl. J. Med., vol. 390, no. 4, pp. 346–356, Jan. 2024, doi: 10.1056/NEJMra2301903.