鋰離子(Li+)在電極材料中的擴散是鋰離子電池電極反應動力學的重要內容,Li+擴散系數是衡量材料倍率性能和電池電化學仿真建模必不可少的參數之一。

根據菲克第二定律測定Li+擴散系數的方法有很多,不同測試方法在室溫下(25℃)所得的Li+擴散系數不盡相同。本文作者通過拆解車載商用動力鋰離子電池,以正極材料組裝扣式電池,利用GITT測定正極材料的Li+擴散系數,并考慮Li+濃度、充放電過程及溫度對Li+擴散系數的影響,以期為建立更加精準的電化學模型提供參考。

1、 實驗

1.1 材料形貌分析

實驗電池為額定容量102Ah的三元正極材料鋰離子電池(148mm×52mm×96mm),負極活性物質為石墨,正極活性物質為三元材料 NCM811。用高分辨場發射掃描電子顯微鏡進行形貌觀測以及能譜(EDS)組成分析。

1.2 扣式電池制作

在氬氣保護的手套箱中拆解實驗電池,將正極片在DMC中浸泡24h,以去除電解質殘留物,并在手套箱中干燥。用無水乙醇小心擦除電極涂膏層的一側,同時保證另一側完好無損,之后,裁切成直徑為14mm的圓片。以金屬鋰片為對電極,Celgard2325膜為隔膜,1mol/L LiPF6/EC+DMC(體積比1∶1)為電解液,在充滿Ar氣的手套箱中于25℃干燥24h,組裝成開路電壓約為3.00V的CR2032型扣式電池,制作完成后,擱置12h。

1.3 電池測試

化成步驟:25℃下,用電池測試系統以0.05C小電流對電池進行一次恒流充放電,電壓為3.00~4.45V,靜置8h。

扣式電池完成化成后,用電池測試系統在25℃下進行容量測試,用高低溫實驗箱進行后續實驗的溫度(-20℃、0 ℃、25℃和55℃)控制。

容量(SOC區間0~1.000)測試:以 0.10C恒流充電至4.4V,轉恒壓充電至0.05C,靜置2h;以0.10C恒流放電至3.00V。循環3次,計算平均容量。

1.4 GITT 測試

GITT測試是在一定SOC的平衡狀態下,以恒定短電流脈沖來激勵電池,在脈沖期間和電流脈沖之后的松弛期間記錄電壓。在變化的電壓中,歐姆壓降僅充當一個常數。該常數會偏移所測量的電壓,但不會改變曲線的形狀。忽略反應動力學的影響,假定將恒定電流短脈沖期間的電壓變化減去歐姆壓降后得到的電壓變化,是由濃度梯度的形成所致,并符合一維菲克擴散定律,在小電流I及電勢E與t成線性關系的條件下,可由式(1)得出Li+擴散系數DGITT的數值:

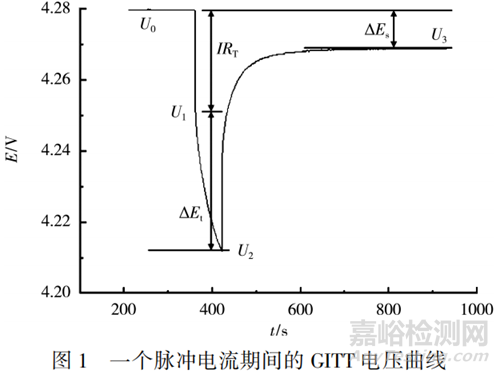

式(1)中:r是正負極活性物質粒子半徑;t是脈沖電流持續時間;ΔEs是電流脈沖期間平衡電壓的變化;ΔEt是電流脈沖期間減去歐姆壓降后的總電壓變化。

一個脈沖期間內的電壓曲線見圖1。圖1中:U0為電池在某個SOC下靜置一段時間后的平衡電壓。在施加小電流I時,由于電池內阻RT產生瞬時歐姆壓降,電壓下降至U1,接著,下降至最低點U2;撤去電流脈沖后,電壓回彈,最終在長時間靜置后回到平衡電壓U3。

具體測試方法為:用電池測試系統進行測試,在每一個給定的SOC點,以0.50C短脈沖電流激勵60s,靜置1h,至電壓達到穩定后,以0.50C激勵電流持續一定的時間,到達下一個指定的SOC點,靜置4h,使電池內部達到均衡狀態。循環上述過程,直至達到截止電壓。25℃下,充電工況的GITT測試脈沖電流見圖2。

2、 結果與討論

在25℃下進行放電工況測試,得到的GITT測試響應電壓曲線,如圖3所示。將圖3中每個SOC點下的第一段電壓變化進行處理,即可得到對應SOC點下的固相Li+擴散系數。

2.1 粒子半徑

正極材料的微觀分析圖見圖4。識別圖4中的粒子邊界并統計粒子半徑分布,最后取正極活性物質粒子半徑為2.25μm。

2.2 Li+濃度對Li+擴散系數的影響

Li+濃度是影響電極材料物理化學特性的關鍵因素之一,Li+的擴散速率與材料的晶體結構、Li+傳輸機制有關,也受嵌脫過程中晶胞參數體積變化(摩爾體積變化)、相變和過渡金屬離子的價態變化等條件影響。25℃下,充電過程中Li+擴散系數隨SOC的變化見圖5。

在充電工況下,隨著 SOC 的升高,Li+在正極活性物質中脫出,Li+濃度下降。從圖5可知,Li+擴散系數隨著Li+濃度的下降逐漸增大,當SOC=0.025 時,為 1.52×10-12cm2/s;當SOC=1.000時,為8.06×10-11cm2/s。在SOC較低、Li+濃度較高的階段,Li+擴散系數變化不大,維持在較低的水平。

該現象可用簡單的空位機制或間隙機制來解釋。在電池內部的反應過程中,有序的正極材料會發生兩相反應,即原始晶格因Li+的嵌脫發生結構破壞,變成另一種結構,此時,發生的成核生長及晶界運動,將限制Li+嵌脫過程的動力學。此過程主要發生在晶格周圍的空位(群)或間隙中,活性物質中的Li+濃度越大,晶格中空位數和間隙數越少,Li+的擴散越困難,因此Li+擴散系數隨Li+濃度的升高而降低。

2.3 充放電過程對Li+擴散系數的影響

在25℃下測得的充、放電過程中的Li+擴散系數見圖6。從圖6可知,充、放電過程中的Li+擴散系數都集中在10-11~10-12cm2/s。在低SOC區間(0~0.200),同一SOC下放電時的Li+擴散系數大于充電時;當SOC為0.300~0.600時,二者并無明顯差別;而在高SOC區間(0.700~1.000),Li+擴散系數急速上升,并且同一SOC下放電時的Li+擴散系數小于充電時。原因是正極材料在放電工況下,Li+在活性物質中嵌入,受到已嵌入的Li+的排斥,同時還要克服正極材料之間的膨脹力。

2.4 溫度對 Li+擴散系數的影響

不同溫度下的Li+擴散系數(充放電過程中的平均數據)見圖7。從圖7可知,Li+擴散系數隨著溫度的升高逐漸增加。25℃時的Li+擴散系數比-20℃時高一個數量級。在55℃時,整個SOC區間內Li+擴散系數變化較大,從8×10-12cm2/s上升至2×10-10cm2/s以上。

擴散的本質是原子、離子或分子的無規則熱運動,因此,Li+在材料中的擴散過程與溫度的關系很密切。溫度越高,擴散速度越快,且服從阿倫尼烏斯公式。Li+擴散系數與溫度的關系,如式(2)所示:

式(2)中:D0為指前因子;ΔH為擴散活化焓;KB為波爾茲曼常數;T為熱力學溫度,K。通過阿倫尼烏斯公式,擬合得到的Li+擴散系數隨溫度變化的情況見圖8。

從圖8可知,lnDGITT與1/T呈線性關系,擬合得到的表達式見式(3)。

圖8中擬合得到的相關系數的平方為0.9986,表明lnDGITT與溫度有較強的線性關系。由式(3)計算得到的Li+在正極活性物質中擴散的活化能為7.061 kJ/mol。活化能為正,說明Li+擴散系數隨著溫度的上升而增大,且較低的活化能壁壘有利于Li+在活性物質中快速發生擴散。

3、 結論

本文作者拆解得到商用三元電池正極材料,采用GITT方法測得Li+在正極固相中的擴散系數,并考慮Li+濃度、充放電過程及溫度對于Li+擴散系數的影響,得出如下結論:

測得的Li+擴散系數為10-10~10-12cm2/s,并主要集中在10-11cm2/s左右。隨著Li+濃度的增加,Li+擴散系數逐漸下降,不易在固相材料中發生擴散。在低SOC區間,放電過程的Li+擴散系數大于充電過程;在高SOC區間,放電過程的Li+擴散系數小于充電過程。溫度對Li+的擴散有較大的影響,溫度越高,Li+在固相中越容易擴散,擴散系數越大。

文獻參考:方乾, 張希, 郭邦軍,等. 鋰離子擴散系數的測定及影響因素[J]. 電池, 2022(052-003).