目前的方法未能充分地在皮膚組織工程模型中引入復雜的附件結構,如毛囊。近日,美國倫斯勒理工學院Pankaj Karande及其團隊報道了使用3D生物打印將這些結構納入工程皮膚組織。由打印皮膚乳頭細胞(DPCs)和人臍靜脈細胞(HUVECs)誘導的球狀體,被精確地打印在含有成纖維細胞的預凝膠真皮層中。由此產生的組織在成熟時形成毛囊樣結構,在角質形成細胞和黑素細胞的遷移支持下,它們的形態和組成與天然皮膚組織非常相似。重建模擬天然附件結構的復雜皮膚模型作為移植物和療效模型來測試化合物的安全性可以對再生醫學產生重大影響。

相關研究內容以“Incorporation of hair follicles in 3D bioprinted models of human skin”為題于2023年10月13日發表在《Science Advances》上。

圖1 由不同細胞組成產生的復雜3D生物打印球狀體的大小

圖2 由不同細胞組成生成的復雜3D生物打印球狀體的表征

本研究將HUVECs、人表皮角質形成細胞(HEKs)和人表皮黑素細胞(HEMs)以及DPCs一起納入研究,形成球狀體。評估由三種不同的細胞組合組成的球狀體,如1型(僅DPCs)、2型(DPCs、HEKs、HEMs比例為10:20:2)和3型(DPCs、HEKs、HEMs、HEVECs比例為10:20:2:1)。僅DPCs的球狀體從播種到第7天的直徑減少(圖1)。第4天在球狀體2和3中加入HEKs和HEMs誘導聚集體的增大。

培養7天后,觀察到球狀體3和4可重復形成圓形和對稱的球形聚集物(圖2A、B),而球狀體5導致細胞不對稱聚集和分散結構(圖2C)。組織學圖像顯示,球狀體4與球狀體3核心的形態學相似(圖2A、B、D、E)。球狀體5的組織學特征證實結構的對稱性和順序的缺乏(圖2F)。在球狀體3中,細胞角蛋白14(CK14)和CK10局限于鞘內(圖2P、M),而在球狀體5中,它們在整個結構中染色較差(圖2R、O),尤其是CK10。在球狀體4中,未檢測到這些蛋白,這與該模型中HEKs的缺失相一致(圖2Q、N)。CK5是毛囊外根鞘中HEKs的標記物,在球狀體3型核心周圍的表皮細胞鞘中呈強陽性(圖2J),而在球狀體4中完全不存在(圖2K)。CK15通過來自上皮組織基底層的HEKs與CK5和CK14共表達,其表達與毛囊干細胞有關,在本研究模型中,檢測到了CK15在球狀體3核心(圖2S)和球狀體5核心(圖2U)的表達。表明在球狀體3中核心細胞最有可能是DPCs,保留一些干細胞特征。然后在球狀體3和4中檢測到IV型膠原,但在球狀體5中沒有檢測到(圖2G-I),表明適當的結構組織可能對該蛋白的表達產生影響。

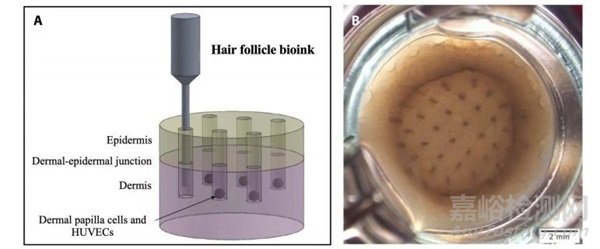

圖3 皮膚內毛囊的3D生物打印

圖4 結合毛囊的3D生物打印皮膚模型的特征分析

為了用毛囊單位重建皮膚,將由DPCs和HUVECs組成的毛囊生物墨水打印在交聯的真皮層內,并嵌入HDFs(圖3A)。在真皮中打印毛囊生物墨水48小時后,觀察到樣品表面都含有細胞柱形成(圖3B)。在本實驗中,毛囊生物墨水由DPCs、HUVECs、HEKs和HEMs組成。HEM為結構提供色素沉著,便于柱的視覺觀察。因此,雖然細胞不能像球狀體3型那樣排列成同心層,但在最初的實驗中,采用這種方法來促進結構的宏觀觀察。

基底層HEKs向角質層的角質細胞漸進形態轉變(圖4A)。毛囊結構的形態與天然組織相似,外根鞘和內根鞘圍繞著一個致密的核心(圖4B)。IV型膠原的染色突出真皮-表皮交界處連續線的發展,部分輪廓毛囊結構(圖4F)。CK10和CK14都均勻地存在于整個表皮中,CK10朝向結構核心,模仿內根鞘(圖4C),而CK14主要朝向毛囊的外部區域(圖4E)。CK15在表皮基底層和毛囊上層通過HEKs表達(圖4D)。在整個表皮和毛囊的HEKs中都檢測到CK5(圖4G),且在DPCs和HUVECs的核心周圍檢測到更強的表達。在表皮上層檢測到聚絲蛋白(圖4H),與人類皮膚相似。在DPCs和HUVECs球狀體周圍的表皮鞘的內層也發現該蛋白,表明這些表皮細胞正在向結構的核心分化。在毛囊核心的中央底部區域檢測到了ALP(圖4I)。

綜上,本研究能夠使用3D生物打印技術自動重建一個復雜的人類毛囊模型。該方法產生一個具有同心細胞層的結構,模擬人類毛囊的3D組織。該模型可作為高通量篩選物質對毛囊細胞的潛在毒性或再生潛力的有用工具。在這項工作中還證明了僅使用人類原代細胞就可以生成一個包含毛囊結構的完全3D生物打印皮膚模型。值得注意的是,作為對以往毛囊再生方面努力的改進,3D生物打印方法不僅可以支持分離球體的制造,而且可以重建具有增強分辨率、速度和靈活性的皮膚模型。這項概念驗證工作讓我們能夠更好地理解3D生物打印技術在皮膚內開發其他3D復雜結構方面的潛力和適用性,如血管系統、汗液和皮脂腺。此外,本文提出的方法可能會極大地影響毛囊模型的生成方式,并可能影響再生醫學領域以及化妝品和制藥行業的安全性和有效性評估。

文章來源:DOI: 10.1126/sciadv.adg029