得益于簡易的溶液加工方式、優異的半導體性能以及對柔性可穿戴設備的兼容性,鈣鈦礦太陽電池已成為光伏商業化應用中極具潛力的候選者之一。近十年,鈣鈦礦太陽電池的認證效率已經突破至25.8%,標志著新型光電器件取得了顯著進步。然而,相比與晶硅電池組件超過二十年的使用壽命,鈣鈦礦太陽電池的使用壽命仍是制約其商業化應用的關鍵因素,導致鈣鈦礦光伏的平準化度電成本高于傳統光伏技術。因此,為了提高鈣鈦礦晶體的本征穩定性,研究者們通過引入大型間隔陽離子實現晶體低維化。低維鈣鈦礦晶體具有更高的形成能以及優異的環境穩定性,被認為是改善鈣鈦礦光伏穩定性的理想材料。

由于從前驅體溶液控制晶體生長比較困難,以及低維鈣鈦礦薄膜中的多重量子阱分布嚴重阻礙了載流子傳輸,造成了低維鈣鈦礦均質性及其太陽電池性能較差。為了緩解隨機分布的多重量子阱結構造成的能量損失,研究者從熱力學和動力學角度,通過組分調控、添加劑工程、制備工藝以及配體選擇等策略對復雜的結晶過程進行優化。然而,大多數的優化策略是在旋涂過程中進行驗證的,在大面積器件中,尤其是宏量化印刷過程中的低維量子阱生長仍未得到充分探索。由于成膜的方式的不同,旋涂工藝的優化策略很難與印刷工藝兼容。雖然近年來通過旋涂工藝成功制備大面積器件,但是無法避免的溶液浪費以及有限的擴展性制約了鈣鈦礦光伏的高通量制造。因此,迫切需要在印刷工藝的基礎上,優化多重量子阱結構,以推進低維鈣鈦礦光伏的商業應用。

鑒于此,近期南昌大學/江西師范大學陳義旺教授、胡婷副教授團隊和中國科學院活體分析化學重點實驗室張燕燕副研究員合作,重點關注低維鈣鈦礦前驅體溶液中膠體的組裝行為對后續量子阱生長造成的影響,結合核磁共振氫譜和原位液體飛行時間二次離子質譜測試,評估有機陽離子差異下氫鍵作用強度以及前驅體物種變化,可視化膠體自組裝行為,通過抑制多重量子阱分布,為實現高效、穩定低維鈣鈦礦印刷提供了新思路。該文章以題為“Modulation of Colloidal Assembly Behavior Enables Printable Low-Dimensional Perovskite Photovoltaics”發表在Angewandte Chemie International Edition上。文章的第一作者為南昌大學博士研究生邢直,共同第一作者是南昌大學博士后孟祥川。

【不同有機陽離子體系的低維鈣鈦礦薄膜特征差異】

圖1. (a) 基于半月板印刷制備不同體系(PEA2MA8Pb9I28,PEA2MA4FA4Pb9I28和 PEA2FA8Pb9I28)的低維鈣鈦薄膜示意圖,(b) 紫外可見吸收光譜,(c) 熒光光譜,(d) 低能量帶尾的指數分布,(e) 原子力顯微鏡的高度圖及表面電勢圖,(f) 表面電勢分布統計圖。

以典型的苯乙胺(PEA)間隔陽離子作為研究對象,分別制備純甲胺(PEA2MA8Pb9I28,命名為MA),甲胺甲脒混合(PEA2MA4FA4Pb9I28,命名為MAFA)以及純甲脒(PEA2FA8Pb9I28,命名為FA)體系的低維鈣鈦礦薄膜。隨著FA+含量的上升,低維鈣鈦礦薄膜展現出抑制的量子阱分布以及更均勻的表面電勢分布。

【低維鈣鈦礦薄膜中液固轉變過程的差異】

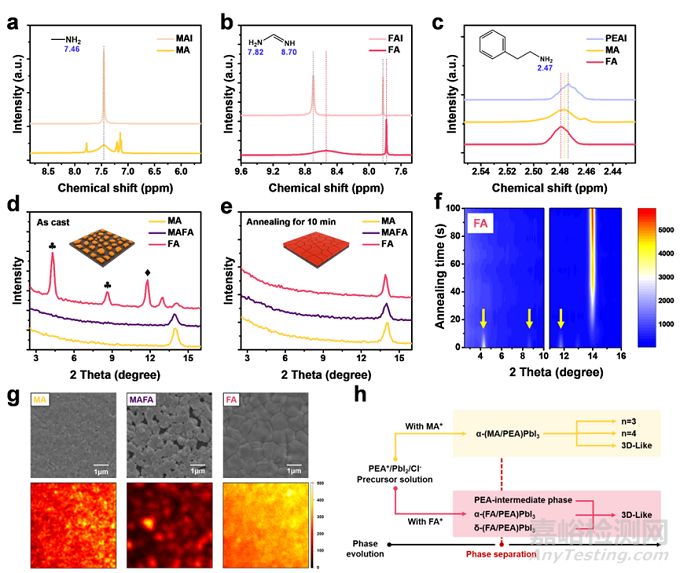

圖2. (a-c) 核磁共振氫譜,(d) 未退火鈣鈦礦薄膜的X射線衍射圖,(e) 退火后鈣鈦礦薄膜的X射線衍射圖,(f) 不同退火時間下的X射線衍射圖,(g) 掃描電子顯微鏡的平面圖和二維熒光圖,(h) 結晶路線示意圖。

與MA+相比,FA+具有更強的氫鍵作用,同時PEA+在FA前驅體中存在更強的氫鍵作用。通過X射線衍射測試,發現FA薄膜在退火前存在多重中間相分布,并在退火時通過固態反應,進一步向類3D相轉變。通過掃描電子顯微鏡對薄膜表面形貌進行觀察,進一步證實了這一觀點,并且類3D相主導的FA薄膜中存在更均勻的熒光信號分布。

【低維前驅體物種及薄膜性能差異】

圖3. (a) 原位液體飛行時間二次離子質譜測試示意圖,(b) 正離子模式下的飛行時間二次離子質譜圖,(c) 結晶過程示意圖,(d) 變溫熒光測試,(e) 激子束縛能擬合圖,(f) 載流子擴散長度和遷移率統計圖。

與MA前驅體溶液相比,FA前驅體中出現減弱的[NMP+H]+ (m/z = 100), [(PEA)(NMP)]+ (m/z = 221)以及[(Cs)(NMP)]+ (m/z = 232) 三種信號,說明NMP分子與FA+更容易形成氫鍵作用,從而導致NMP相關離子團簇的含量降低。此外,PEA+ (m/z = 122) 和[(PEA)(NMP)]+ (m/z = 221)信號在FA前驅體中減弱,說明PEA+在FA前驅體中傾向于參與膠粒的形成,與先前的核磁共振氫譜的結果相一致。此外,未能觀測出[(FA)(NMP)]+信號,說明形成的可能是(FA???NMP)PbI3結構。

【低維鈣鈦礦器件的性能分析】

圖4. (a) 正反掃性能測試,(b) 有效面積為1.01 cm2的大面積器件性能測試。(c) 最大功率下的穩態輸出測試,(d) 環境穩定性測試,(e) 熱穩定性測試。

得益于抑制的多重相分布,小面積FA器件展現出20.28%的光電轉換效率以及抑制的遲滯效應,并在1.01 cm2的大面積器件中,實現了17.91%的光電轉換效率。此外,FA器件在ISOS-D-1的穩定性測試標準下,放置1500小時后維持了初始性能的91%。同時,在ISOS-D-2I的穩定性標準下,放置1000小時后維持初始性能的89%。

【低維鈣鈦礦模組的可印刷性探究】

圖5. (a) 通過抑制多重量子阱分布從而降低能量損失的示意圖,(b, c) 基于25 cm2襯底的多點位瞬態熒光壽命統計分布圖,(d) 模組結構示意圖,(e) 模組照片及其光電性能測試。

相比于MA薄膜,類3D相主導的FA薄膜展現出更均勻的熒光壽命分布。結合激光刻蝕技術實現低維鈣鈦礦模組的印刷制備的突破,并在有效面積為16.94 cm2的迷你模組上實現了15.35%的光電轉換效率。

綜上所述,本文以低維鈣鈦礦前驅體溶液中的膠體粒子作為研究對象,首次應用了原位液體飛行時間二次離子質譜揭示前驅體物種差異,結合核磁共振氫譜對氫鍵作用強度進行評估,可視化間隔陽離子參與的膠體組裝行為,揭示氫鍵作用與量子阱結構優化的新機制,為實現高效低維鈣鈦礦太陽電池印刷提供了參考。