作為一名藥物研發分析工作人員,相信你在平時工作中經常會遇到一些色譜峰前延、峰展寬、甚至峰分叉現象。導致峰形不好的原因有很多,其中一種可能的原因就是溶劑效應造成。

從概念上講溶劑效應亦稱“溶劑化作用”。指液相反應中,溶劑的物理和化學性質影響反應平衡和反應速度的效應。通俗的講也就是樣品溶解所使用的溶劑在液相色譜系統造成的一種效應。最本質的原因就是流動相和稀釋液的某種不匹配導致。一般會造成色譜峰展寬、分叉、肩峰、保留時間漂移、峰面積變化等現象。

一般稀釋液和流動相越不一致,樣品濃度約高,進樣體積越大,越容易發生溶劑效應問題,所以檢查是否為溶劑效應最簡單的方法就是降低進樣體積重復進樣一針,如果峰形變好則為溶劑效應導致。

今天和大家一起分享下我遇到的溶劑效應的五個典型案例,包括了色譜峰展寬、分叉、肩峰、保留時間漂移、峰面積變化現象,希望能夠引起大家在遇到類似問題時能聯想到是溶劑效應原因造成的。

案例1:常規性質的溶劑效應:稀釋液極性強度小于流動相。

主要色譜條件:

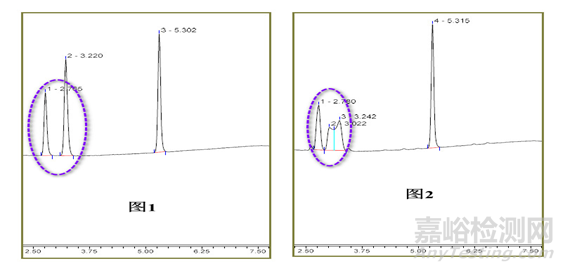

圖1:稀釋液為80%乙腈;雜質出峰時流動相比例約為50%乙腈,進樣20μl 圖2:進樣5μl,其他同圖1條件。

從圖中看出三個雜質峰均出現不同程度的前延現象,且從左到右三個峰的前延效果依次減弱,再根據所采用稀釋液和流動相,基本就能判斷出是因為稀釋液不匹配導致的。當進樣體積減小,峰型就變好,則肯定就是容積效應問題。此時如果還想獲得一個好的峰型只要降低進樣體積或者更換低比例有機相稀釋液即可。

案例2:稀釋液極性強度大于流動相極性造成的溶劑效應

主要色譜條件:

圖1:10%甲醇為稀釋液;標計的雜質出峰時流動相比例約為99%甲醇; 圖2:更改稀釋液為30%甲醇,其他同圖1條件。

從圖中可以看出標記峰的峰形出現前沿現象(其它幾個峰也有一些),特別是第一個峰,效果最為明顯。這種溶劑效應平時不多見,開始我們遇到該現象時并沒有立刻聯想到溶劑稀釋液的問題,因稀釋液極性已經很大了,開始考慮為色譜柱使用時間太長了導致,后來更換色譜柱也是同樣的效果。偶然一次用錯了稀釋液卻給出了很好的峰形,后來經測試進行降低進樣體積確實能改善峰形。所以有些化合物即使在稀釋液極性強度大于流動相極性時也會產生溶劑效應,造成峰形前延的問題。

案例3:稀釋液中的某種基質導致的溶劑效應

圖1:對照品溶液; 圖2:對照品+供試品溶液

在該案例中,兩個樣品的檢測條件均相同,但進樣對照品溶液每個雜質出峰都沒有問題,而加標供試品進樣后,前面兩個化合物的色譜峰就變差,第一個變矮胖,第二個更明顯直接變肩峰。經分析發現主要原因為配置供試品濃度太大,制劑中含有一種脂溶性的輔料,導致稀釋液的極性發生了變化,造成了溶劑效應問題。后將進樣體積降低后峰形變好。

案例4:溶劑效應導致雜質的峰面積變化問題

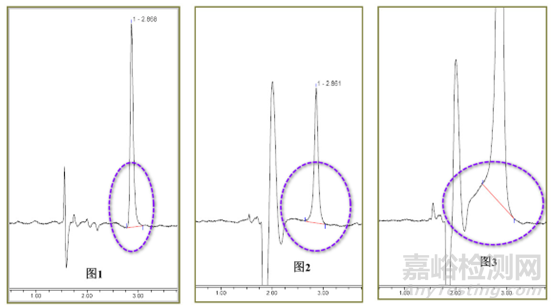

圖1:化合物的峰面積為14.470;稀釋液為25%乙腈; 圖2:化合物的峰面積為11.550;稀釋液為75%乙腈; 圖3:稀釋液為75%乙腈,提高化合物的濃度。

在進行一個項目研究時,發現將稀釋液更改后化合物的峰面積卻發生了變化(在同一臺液相檢測);而重新配置樣品重復性較好。經對比化合物的峰形,圖1峰形較好,圖2峰形變矮。后將樣品濃度提高,使用75%乙腈為稀釋液測定發現峰形前延更厲害(圖3)。所以推斷峰面積變化的原因為峰遷延導致積分不準確,此也為溶劑效應導致的問題。

案例5:溶劑效應導致雜質峰保留時間漂移問題

圖1:供試品酸破壞溶液,樣品先加50%乙腈2ml使溶解,加1M鹽酸2ml破壞,后加1M氫氧化鈉2ml中和,用50%乙腈定容(理論推斷破壞雜質2.605min應為雜質A)。圖2:雜質A對照品溶液:直接用50%乙腈溶解; 圖3:雜質A對照品溶液,按供試品破壞的方式配制。圖4:圖1-3重疊效果。

該案例發現來源于一個破壞雜質的定位,根據API的結構推斷在酸性條件應該破壞出雜質A,但是在使用雜質A進行定位時保留時間一直對不上,總是有些差別(圖1和圖2),因其出峰較早,所以保留時間的差異算是比較大了。后將雜質A使用API破壞方式相同的步驟進行操作,結果其保留時間和API破壞的峰完美重合(圖3和4)。經對比分析雜質A保留時間差異主要為兩種稀釋液的微弱不同導致。該案例展現為稀釋液不一致導致了保留化合物保留時間改變,也是一種溶劑效應的范疇。

以上為大家分享的5個關于溶劑效應的案例,每個情況雖有不同,但最終原因都歸因于稀釋液導致的溶劑效應問題。希望能夠對大家在試驗過程中出現類似問題時提供一些幫助。

參考文獻:

[1] ZMJ.高效液相色譜中溶劑效應理論.藥事縱橫.

[2]彩云.一篇長文讓您完全理解液相色譜中的溶劑效應.色譜與質譜.。