近期,北京大學第三醫院余家闊教授和呂華教授團隊在 Bioactive Materials 上聯合發表研究性論文:制備巰基/硫酯功能化的超支化聚氨基酸和馬來酰亞胺功能化的聚肌氨酸�,通過原位交聯獲得新型聚氨基酸水凝膠����,復合外周血間充質干細胞后植入兔骨軟骨缺損模型, 表現出優異的修復效果,且無明顯異物排斥反應�。

1�、研究內容簡介

關節軟骨及骨軟骨缺損是運動醫學領域常見的損傷之一�,通常導致關節疼痛和功能障礙,由于軟骨無血管�、缺乏內源性修復細胞的特點��,其自愈能力有限,若不及時治療最終將發展為骨關節炎�。近年來�����,組織工程技術在骨軟骨缺損修復方面提供了一種很有希望的治療策略���。水凝膠作為一種典型的生物支架材料���,被廣泛應用于軟骨組織工程領域����。然而,現有的水凝膠支架材料在生物降解性、生物相容性和免疫原性等方面仍不能滿足臨床的高標準需求��,未充分考慮植入體內后巨噬細胞介導的免疫和異物反應的問題�����,最終導致軟骨修復質量欠佳或失敗��。目前,市售且廣泛使用的天然聚合物的水凝膠(如甲基丙烯酸酰化明膠,GelMA)具有異質性�,性能受到批次影響而不一致�,同時還存在固有或雜質引起的免疫原性問題。而合成聚合物(如聚乙二醇�����,PEG)通常生物降解能力較差��,亦會刺激機體產生免疫反應和異物排斥反應(FBR)����。

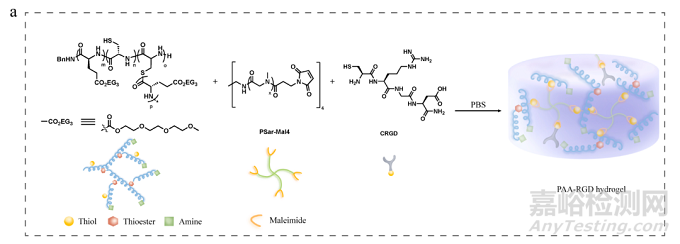

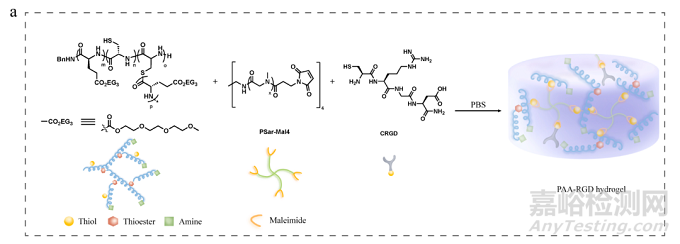

本文通過采用簡潔的合成方法����,通過原位成膠的方式制備了一種新型聚氨基酸水凝膠(命名為PAA-RGD)�����,該水凝膠具有合適的生物降解性�、優異的生物相容性和極低的免疫原性�。

圖1. PAA-RGD 水凝膠制備流程圖

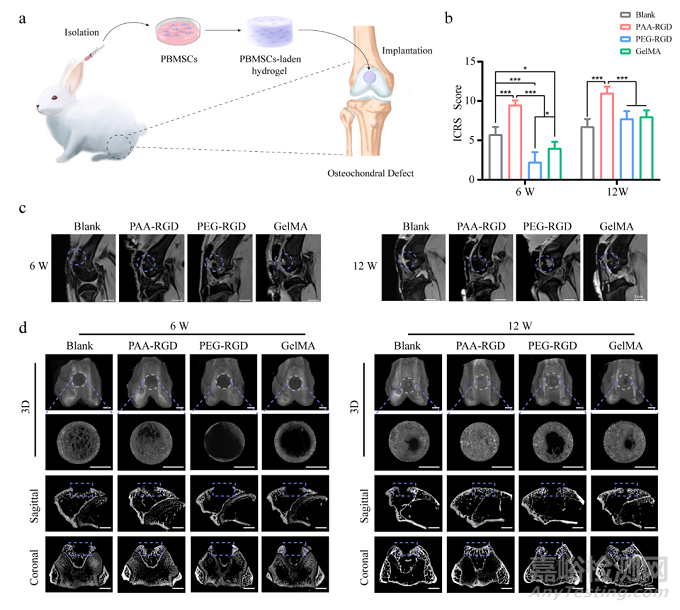

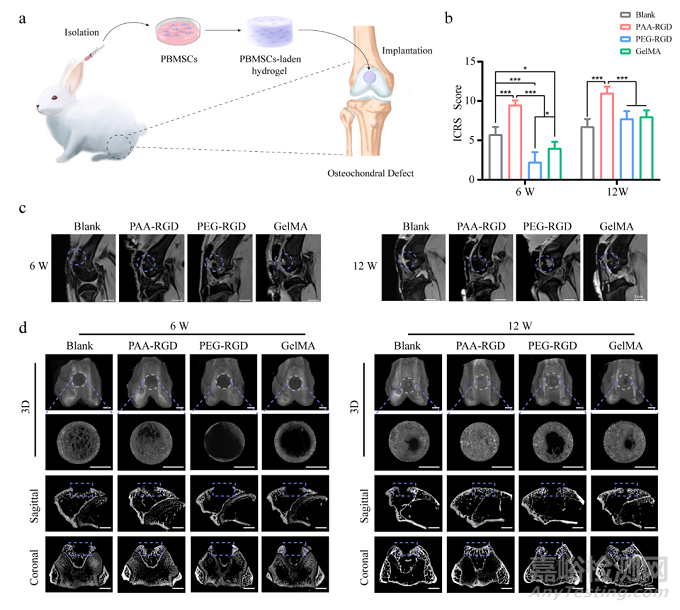

將PAA-RGD水凝膠與外周血間充質干細胞(PB-MSCs)復合后植入新西蘭大白兔膝關節骨軟骨缺損,通過影像學核磁共振發現PAA-RGD水凝膠組的炎癥水腫情況較其余各組更輕��, micro-CT表面PAA-RGD水凝膠組的軟骨下骨修復更佳�。除此之外,病理切片HE/甲苯胺藍染色/番紅固綠/二型膠原免疫組化染色均證實PAA-RGD水凝膠組的骨軟骨修復效果顯著優于對照組GelMA和PEG-RGD水凝膠�����,尤其在術后早期(6周)的骨軟骨修復差異更為明顯����,而PEG-RGD/GelMA水凝膠組在植入體內6周后仍未完全降解。

圖2. 包載PB-MSCs的水凝膠在體內骨軟骨缺損修復效果。(a) PB-MSCs分離�����、包載在水凝膠并植入骨軟骨缺損的流程圖��。(b) 骨軟骨缺損修復的ICRS評分��。骨軟骨缺損修復的MRI (c) 和micro-CT (d) 圖像。

圖3. 修復組織的形態學��、組織學和免疫組化結果��。(a) 修復12周的軟骨表面SEM圖像。(b) H&E,甲苯胺藍(TB,紫色),番紅O固綠(SO&FG, 橙色和綠色)和COL-II免疫組化染色(棕色);* =水凝膠的未降解部分��,N =正常軟骨���,R =修復組織,箭頭表示正常軟骨和修復組織的界面。

在轉錄組學的初步機制研究中發現���,與GelMA和PEG-RGD組相比,PAA-RGD的免疫反應相關通路顯著下降�。為進一步探究機體的異物排斥反應及PAA-RGD水凝膠對巨噬細胞免疫表型的調控機制�,將各組水凝膠植入小鼠皮下�����,結果表明PAA-RGD水凝膠導致的異物排斥反應最低���,而PEG-RGD及GelMA水凝膠周圍均有致密的纖維囊形成��,提示存在較重的異物排反應�����。該研究通過免疫組化進一步分析了浸潤在水凝膠周圍的巨噬細胞表型,眾所周知���,巨噬細胞對免疫調控及組織修復具有重要意義,M1型巨噬細胞通常具有促炎作用�、不利于組織修復���,而M2型巨噬細胞通常具有抗炎促組織修復效果����。結果顯示��,浸潤在PAA-RGD水凝膠周圍的細胞主要為M2型巨噬細胞�����,而浸潤在PEG-RGD水凝膠周圍的巨噬細胞以M1型居多�����,GelMA水凝膠對體內巨噬細胞的極化無顯著影響���。

圖4. 植入小鼠皮下水凝膠的異物排斥反應和巨噬細胞極化��。(a) 由皮下植入的水凝膠誘導的C57/BL6小鼠異物排斥反應和巨噬細胞極化的模式圖。(b) HE和MASSON染色用于評估植入14天后的炎癥反應和膠原纖維囊包封厚度���。(c) 免疫組化染色評估植入后第14天浸潤到水凝膠 - 組織界面中的巨噬細胞的表型。陽性染色呈棕色(用箭頭表示代表性陽性細胞)��,蘇木精染色的細胞核均顯示藍色���。* = 水凝膠�����。

以上發現證明了免疫調節在軟骨組織修復方面的重要性�,并表明,載干細胞的PAA-RGD水凝膠在骨軟骨再生修復領域具有潛在的應用前景�。該研究結果的轉化����,將促進各種基于聚氨基酸生物材料研發應用和臨床轉化�����。

2�、原文信息

Meng Yang, Zhengchu Zhang, Fuzhen Yuan, Ronghui Deng, Xin Yan, Fengbiao Mao, Yourong Chen*, Hua Lu*, Jiakuo Yu*.

An immunomodulatory polypeptide hydrogel for osteochondral defect repair.

Bioactive Materials, 19, (2023) 678-689.