關于貝氏體轉變的機理還有不少爭論。下面講述的是一種能夠較廣泛地解釋實驗結果的說法。

1 幾類貝氏體的轉變機理

1.1 無碳化物貝氏體(也稱無碳貝氏體)

當奧氏體過冷到Fe原子自擴散已相當困難,γ-α'相變按共格方式進行時,在這種情況下,如果轉變溫度比較高,碳原子的擴散系數足夠大,C原子從鐵素體(α相)脫溶并不困難,所以與貝氏體鐵素體形成的同時,C原子將會由鐵素體通過鐵素體-奧氏體相界面向奧氏體擴散,而且擴散得較充分,這樣就形成了由板條鐵素體組成的無碳化物貝氏體。

1.2 上貝氏體

上貝氏體形成時的領先相是鐵素體。相對于無碳化物貝氏體來講,上貝氏體的形成溫度較低,C原子的擴散系數較小,C原子由鐵素體脫溶通過鐵素體-奧氏體相界面向奧氏體中擴散這個過程不能充分進行,結果碳化物便在鐵素體板條之間析出而成為上貝氏體。

上貝氏體的形成溫度愈低,過冷度愈大,新相和母相之間的體積(化學)自由能差值愈大,所以形成鐵素體板條的數量就愈多。上貝氏體的形成溫度愈低,C原子的擴散系數愈小,上貝氏體中的滲碳體也就變得愈小。

鋼的碳含量愈高,所形成的鐵素體中C的過飽和度就愈大。在某些碳含量接近共析成分的鋼中,大部分滲碳體沉淀于各個鐵素體板條的內部,形成所謂共析鋼上貝氏體。在過共析鋼中會出現上貝氏體轉變的另一種情況。由于先共析碳化物(一般為針狀的魏氏組織碳化物)析出以后,其周圍的奧氏體發生貧碳現象,結果會在貧碳奧氏體區形成貝氏體鐵素體,接著在鐵素體內部析出碳化物,最后形成“先共析碳化物+反常貝氏體”的組織。反常貝氏體實質上是一種共析鋼上貝氏體。

反常貝氏體轉變的順序是先共析碳化物→貝氏體鐵素體→貝氏體碳化物。而典型的上貝氏體轉變的順序則是貝氏體鐵素體→貝氏體碳化物。前一種轉變的順序是反常的,所以這種貝氏體稱為反常貝氏體。

1.3 下貝氏體

下貝氏體形成時的領先相也是鐵素體。在下貝氏體轉變時,溫度更低,C原子的擴散系數更小,C原子在奧氏體中的擴散相當困難,而在鐵素體中的短程擴散則尚可進行,結果使鐵素體中C的過飽和程度更大,并使C原子在鐵素體的某些一定的晶面上偏聚,進而沉淀出碳化物。由此可見,下貝氏體中的碳化物一般只能析出在鐵素體片的內部,并且排列成行,以一定的角度(一般為55°~60°)與下貝氏針的長軸相交。

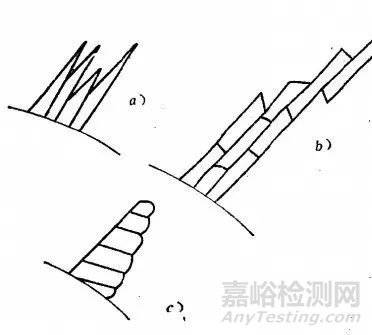

無碳化物貝氏體、上貝氏體(不包括反常貝氏體)、和下貝氏體的轉變機理可用圖1示意表示:

圖1 貝氏體形成機理示意圖

a)無碳化物貝氏體;b)上貝氏體 ;c)下貝氏體

1.4 粒狀貝氏體

用電子顯微鏡對成分為0.12%C-1.16%Cr-2%Mn-0.26%Mo-0.05%V的鋼進行研究后發現,粒狀貝氏體中的塊狀(等軸狀)鐵素體是由許多板條狀鐵素體組成的。這些板條狀鐵素體與一般的上貝氏體鐵素體是一樣的,不過由于非常細小,所以在光學顯微鏡下難于辨認罷了。C原子由鐵素體脫溶后,通過鐵素體-奧氏體相界面向奧氏體擴散,結果形成尺寸僅為幾個微米的顆粒狀富碳奧氏體區。這些富碳奧氏體區在繼續冷卻的過程中,可能發生不同的變化,在室溫下通常以存在α'-γ組成物的情況較多。

對幾種熱軋的低碳貝氏體鋼進行研究后得出,α'-γ組成物的形成與兩個因素有關:

(1)合金元素:當在鋼中加入置換型的、能增加淬透性的合金元素(例如Cr)時,能增加富碳奧氏體區的穩定性并延緩碳化物析出,從而增加α'-γ組成物的數量。

(2)熱軋后的冷卻速度:冷速愈大,形成α'-Y組成物的溫度愈低,形成α'-γ組成物的彌散度就愈大。因柱狀貝氏體形成時不產生表面浮凸,據此認為柱狀貝氏體的形成機理是與上貝氏體、下貝氏體不同的。

2 上貝氏體過渡到下貝氏體的溫度

從上貝氏體過渡到下貝氏體的溫度與鋼中的碳含量有關,圖2表示下貝氏體可能存在的最高溫度與鋼中碳含量的關系。

圖2 下貝氏體存在的最高溫度與鋼中含碳量的關系

在這里,上貝氏體與下貝氏體的劃分是以貝氏體中碳化物的分布狀況作為標準的。需要指出的是,這兩種貝氏體并沒有一個截然的分界溫度。對于此圖,只能說在曲線(實線)以上不存在下貝氏體;而在曲線以下,隨著等溫溫度的降低,下貝氏體數量急劇增加,上貝氏體數量顯著減少,直至沒有。在此圖中,虛線是Fe-Fe3C系相圖中的Acm線(即ES線)的延長線,可以看出,當鋼的碳含量約大于0.6%時,下貝氏體存在的最高溫度都約為350℃;隨著碳含量的減少,此溫度急劇上升,當碳含量約為0.5%時,此溫度達最高值;當碳含量繼續減少,此溫度開始降低。

對圖2可作如下解釋:從下貝氏體過渡到上貝氏體的溫度是碳原子從鐵素體脫溶后可以遷入鐵素體-奧氏體相界面并以碳化物的形式析出于鐵素體板條之間的最低溫度。對于碳含量為0.1%的鋼而言,此溫度約為450℃。當碳含量增加時,由于奧氏體中C的濃度梯度變小(見圖3 ),擴散速度隨之而降低,這意味著此溫度應有所提高。當碳含量超過0.5%時,曲線已越過Acm線的延長線,先共析碳化物可以從奧氏體直接析出,先共析碳化物周圍的貧碳奧氏體可以變為上貝氏體中的鐵素體,接著再在鐵素體板條之間析出碳化物,最后形成上貝氏體,這樣在較低溫度時就可形成上貝氏體。

圖3 碳含量對貝氏體形成時碳的濃度梯度的影響

3 貝氏體中鐵素體的基元

近年來通過光學顯微鏡和電子顯微鏡,特別是通過電子顯微鏡發現,上貝氏體和下貝氏體的鐵素體,每條(片)都是由更小的單元所組成,這種單元稱為基元。據推測,無論是貝氏體鐵素體的縱向(長度方向)成長,或者是橫向(厚度方向)成長,都是由基元的成核和長大來完成的,這種成長稱為不連續成長。由于魏氏組織鐵素體的形成溫度較高,所以魏氏組織的鐵素體中不具有基元,其成長屬于連續成長。

圖4為魏氏組織鐵素體、上貝氏體鐵素體和下貝氏體鐵素體的成長模型。圖5為上貝氏體鐵素體中基元的成長。

圖4 各種鐵素體的成長模型

a)魏氏組織鐵素體;b)上貝氏體鐵素體;c)下貝氏體鐵素體

圖5 上貝氏體鐵素體中基本元的成長