您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2022-10-26 11:31

前言導讀

腦機接口(Brain-Computer Interface,BCI 或 Brain-Machine Interface,BMI),指在人或動物大腦與外部設備之間創建的直接連接,實現腦與設備的信息交換。腦機接口是一種測量中樞神經系統活動并將其轉換為替代、恢復、增強、 補充或改善自然中樞神經系統輸出的系統,以改變中樞神經系統與其外部/內部 環境正在進行的交互。

BCI 一直是研究人員感興趣的領域。最近,它已成為一個迷人的科學探究領域,并已成為證明大腦與技術之間直接聯系的可能手段。許多研發項目都貫徹了這一理念,也成為科學探究中發展最快的領域之一。腦機接口的研究可以追溯至二十世紀七十年代,經過近五十年的研究,腦機接口技術的發展經歷了三個階段,目前,腦機接口技術正處于第三個階段——技術爆發階段。

根據Value Reports的報告,2027年,全球腦機接口的市場規模約230億人民幣,年復合增長率約13%。據臻泰智能介紹,盡管我國腦機接口純設備的市場規模不足百億人民幣,但在使用場景中與具體產業(如老齡化、心理疾病等)的結合具有明顯的放大效應,未來可能達到千億規模。

技術根源

毫無疑問的,對于腦機接口而言,其技術根源還是在于“大腦”。

對于我們人類而言,眾所周知的,大腦中有 860 億個神經元,神經元用于發送和接收信息。盡管神經元有許多不同的類型,但它們通常由三部分組成:接收信號的樹突、計算信號的細胞體和發出信號的軸突。

神經元通過突觸連接,大腦的神經元通過稱為突觸的軸突-樹突相互連接以發送和接收信號,比如饑餓信號或者是能量補給信號,神經元通過電信號進行交流,動作電位導致突觸釋放神經遞質,這些小分子與樹突上的受體結合,打開導致電流流過神經元膜的通道,當神經元接收到時空突觸輸入的“正確”組合時,它會啟動動作電位。

我們通常所認為的腦機接口是利用中樞神經系統產生的信號,在不依賴外周神經或肌肉的條件下,把用戶或被試的感知覺、表象、認知和思維等直接轉 化為動作,在大腦與外部設備之間建立直接的交流和控制通道。

腦機接口的基本原理是利用無創的腦電(EEG)、功能磁共振(f MRI)、功能近紅外(f NIRS)、腦磁(MEG)或有創的皮層腦電(ECo G)、微電極陣列(MEA)等腦信號獲取技術,采集并解碼大腦活動信號,然后轉換成相應的指令控制外部設備。

腦機接口原理示意圖

發展脈絡

1929年:Hans Berger 教授首次發現腦電波,人們就推測它可能用于交流和控制,至此,針對腦機接口技術的研究正式開始。

1935年:哈佛醫學院的 Frederic Gibbs、Hallowell Davis 和 William Lennox 報告了使用 EEG 來改善癲癇癥的可能性。

1952年:西班牙神經科學家 José M Delgado 開始將配備無線電的電極陣列植入動物和人類體內。

1970年:美國國防高級研究計劃局啟動了一項利用 EEG 探索大腦通信的計劃。

1973年:加州大學洛杉磯分校的 Jacques Vidal 教授創造了“腦機接口”一詞,并提出了腦

機接口項目的目標,以分析 EEG 信號。

1987年:美國科學家Phillip Kennedy通過將神經營養錐電極植入猴子體內,構建了第一個皮質內腦機接口。

1997年:美國食品和藥物管理局批準 DBS 用于治療特發性震顫和帕金森病(隨后于 2003 年批準用于治療肌張力障礙和 2018 年用于癲癇)。

1999年:召開的第一屆腦機接口國際研討會首次給腦機接口明確的定義。

步入21世紀以后,人們對腦機接口的興趣與日俱增,各類研究機構和公司紛紛投入此項研究。基于篇幅有限,對于21世紀后腦機接口的相關發展脈絡不在本文中展示,感興趣的讀者可以與筆者取得聯系,共同交流學習。

專利分析

近兩年來,隨著腦科學和類腦科學、人工智能技術的不斷進步,腦機接口也受到了更多的矚目,而且隨著腦機接口的不斷深入,資本市場也高度聚焦該賽道,據不完全統計,2021年腦機接口領域融資規模創下新高,融資金額總計4.68億美元,同比增長482%。相關專利也自然成為了一個熱點,筆者對腦機接口專利問題進行了詳細的分析,這里展示部分結果,以饗讀者。

專利基礎信息

全球頂級學術平臺《nature》在其著名學術期刊《Nature Biotechnology》雜志上發表了一篇文章——《Patent landscape of brain–machine interface technology》,從專利角度對腦機接口進行了全面的分析,對于部分基礎數據筆者引用至本文。

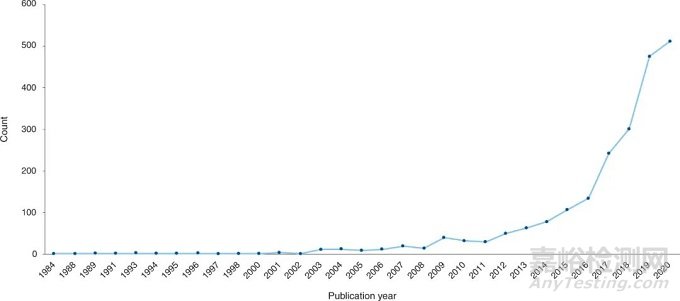

1984年-2020年專利申請情況進行了歸納匯總,得出如下公開趨勢:

腦機接口專利公開趨勢

腦機接口領域專利申請地域分布情況如下數據趨勢:

腦機接口專利地區分布

腦機接口領域專利重要專利權人(申請人)分布情況如下數據趨勢:

腦機接口重要專利權人(申請人)分布

Axoft產品信息

目前國內外針對腦機接口技術開展商業化運營的企業、學術機構等已近百家,有代表性的也已突破30家。目前在BCI領域,Axoft備受關注,本文著重聚焦Axoft,需要說明的是,筆者對國內外腦機接口技術進行了系統性梳理和全面性研究,尤其在專利角度形成了卓有成效的工作成果和報告,感興趣的讀者可以與筆者取得聯系,對研究成果一起交流學習。

近日,神經技術公司Axoft推出并宣布其腦機接口(BMI)指定為FDA突破性設備,以更好地治療神經系統疾病。該公司獲得了800萬美元的資金,用于資助FDA的臨床前研究,并擴大其神經植入物的原型“像大腦一樣柔軟”。

Axoft成立于2021年,由著名學者劉嘉與其學生Paul Le Floch博士、葉天陽博士聯合創立,是一家專注于柔性腦機接口技術研究的高科技公司,公司致力于研發出全柔性侵入式腦機接口,未來可應用于癲癇診斷、高位截癱患者、功能區治療等領域以及臨床前科研領域,解決目前臨床上無法長期植入微創腦機接口、缺乏單神經元分辨率的高帶寬電極、缺乏永久植入式腦機接口、缺乏30天甚至數年以上的穩定診斷手段等痛點。

Axoft的新技術誕生于劉嘉教授開發超柔性納米電子學的材料和設計的工作,以模仿大腦的機械和結構特性,并由Le Floch在哈佛大學完成機械工程博士學位時進一步研究。他們開發的新型植入物是無膠質細胞增生的,也就是說,植入物可以長期存在于中樞神經系統中而不會受到傷害。Axoft的植入物還具有電氣穩定性,可以長期跟蹤大腦信號,并提供超高密度的傳感器,以最大限度地提高大腦和電子設備之間可以交換的信息。

Axoft受到生物材料的啟發,通過使用具有延展性和彈性的材料解決了這個難題。Axoft的植入物由比柔性電子器件軟1萬倍的材料制成,可以在比信用卡薄的單根線中嵌入多達1024個電極,實現與神經系統的無縫銜接,同時具有超高的帶寬,并能穩定地測量單個神經元。

其產品特點概況如下:

專利概覽

Axoft創始人眾多學者從多個角度進行了全方位的科研布局,取得豐富的自主知識產權學術成果,筆者對Axoft涉及的相關科研學術和專利成果中擇機選擇了專利進行了解析,相關結果如下,該Axoft的完整專利清單和學術成果筆者也匯總完成,如若獲取完整專利和學術成果清單可以與筆者取得聯系,共同交流學習:

|

公開/公告號 |

WO2022192319A1 |

申請日 |

2022-03-09 |

|

發明名稱 |

Fluorinated elastomers for brain probes and other applications |

||

|

解決的技術問題 |

Decoding neural signals is of fundamental importance to bridge the existing gap of knowledge between our molecular understanding of synaptic circuits and behavioral neurosciences. Understanding neurodegenerative diseases or brain circuitry in general, and increasing the bandwidth of brain-machine interfaces for novel medical devices such as neuroprostheses or deep brain stimulators, are, to name a few, potential applications that would benefit from advanced neural interface technologies. However, probing the dynamic of neural network on a sufficiently large spatial and temporal scale to understand neural encoding requires simultaneous measurements on tens, if not hundreds of thousands of neurons, in vivo , over time. Moreover, each neuron itself can have tens to hundreds of thousands of synaptic connections, which can extend throughout the entire volume of the brain. Therefore, chronically stable and brain-wide activity mapping is needed to understand the connectome of the brain. |

||

|

技術方案 |

Articles and devices comprising fluorinated polymers, as well as methods of preparing fluorinated polymers, are generally described. In some cases, such fluorinated elastomers can be used for sensing neural activity, e.g., by encapsulating electronic circuits, or other applications. Furthermore, according to certain embodiments, polymers can, surprisingly, be directly deposited onto layers comprising low molecular weight fluorinated polymers, e.g., without swelling in the presence of certain solvents. Some embodiments are generally directed to devices and methods for treating fluorinated polymers and subsequently depositing material onto the treated fluorinated polymers. This may allow the fabrication and patterning of multilayered articles comprising fluorinated elastomers. |

||

|

相關附圖 |

|

||

結 語

目前,對于腦機接口設備而言,其技術依然以Neuralink、BrainGate、Synchron等國外企業為引領,不過隨著國內重視程度不斷提高的情況下,中國公司蓄勢待發,在一片被普遍看好的市場中開始暗流涌動,雖然目前為止還沒有真正的國產腦機接口成品問世,但是也已涌現了天津大學、清華大學、博睿康、強腦科技等重點研究機構和企業,隨著各個“卡脖子”技術不斷攻克,國產腦機接口一定會在近幾年實現重大突破和問世。

目前,國內各大腦機接口領域醫療廠商還會將國外等重要競品作為標桿和對照,但是隨著各大國內廠商聯動產學研醫生多方力量,不斷創新,必將推動中國腦機接口產業的發展,也會逐步擺脫國外競品帶來的壓力和技術障礙,不過,國外巨頭公司和國內新興企業在知識產權方面布局更加緊密,腦機接口賽道上的各個國內廠商之間的競爭也會逐漸激烈,屆時相關知識產權問題也必將會成為各大腦機接口廠商的研究重點課題,后續相關產品的的研發和專利事務值得持續關注。

來源:醫械知識產權