您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2022-03-15 23:13

摘 要:隨著航空、風電、重載車輛等裝備對齒輪傳動功率密度、承載能力、 疲勞壽命要求的提高,以微點蝕、點蝕、深層齒面斷裂等多種形式存在的齒輪接觸疲勞失效成為限制現代齒輪及裝備服役性能與可靠性的重要瓶頸。通過調研國內外相關研究現狀,描述了齒輪接觸疲勞失效模式,歸納了現有齒輪接觸疲勞理論與壽命預測方法,介紹了連續損傷理論、微結構力學理論在齒輪接觸疲勞研究中的作用,辨識了影響齒輪接觸疲勞性能的輪齒界面狀態、硬化層與殘余應力、材料缺陷等結構-工況-材料要素體系,強調了齒面時變滑滾下宏微觀形貌-潤滑耦合熱彈塑接觸機理、粗糙齒面疲勞-棘輪-磨損多源損傷機理、多尺度齒輪材料損傷與性能退化、齒輪抗疲勞制造中的表面完整性及其演化機理等科學問題,總結了超精加工、涂層、噴丸等對提高齒輪接觸疲勞性能的影響,為進一步理解齒輪接觸疲勞失效機理、形成高性能齒輪抗疲勞設計制造方法提供了參考。

關鍵詞:齒輪接觸疲勞;表面完整性;輪齒界面;損傷演化;殘余應力

0 前言

齒輪是重要的機械基礎零部件,廣泛應用于航空、航天、艦船、汽車、風電等領域,是裝備制造業不可或缺的組成單元,直接決定重大裝備的服役性能和可靠性。

目前裝備的功率密度、承載能力和可靠性等要求不斷提高,并且高速、重載、高溫等極端服役環境逐漸增多,使得齒輪失效問題日益突出。風電齒輪設計壽命要求已逐漸從 20 年延長到 30 年,某些應用場合的齒輪接觸應力循環次數要求可能高達108~1010 數量級,超過傳統高周疲勞定義的范圍,邁入超高周疲勞;航空滲碳淬火齒輪接觸壓力高達2~3 GPa;傳統汽車行業的齒輪接觸疲勞極限也有報道表明接近 1800 MPa,形成典型重載工況。這種高承載能力、高服役壽命的雙重要求下,齒輪接觸疲勞的控制尤為重要。盡管齒面硬化、精加工等先進加工技術能夠提高齒輪接觸疲勞性能,仍無法滿足服役日益增長的壽命要求。從全球范圍看,因齒輪接觸疲勞失效導致的裝備事故屢見不鮮[1-5],使其成為限制現代齒輪裝備性能與可靠性的重要瓶頸。

齒輪接觸疲勞研究自齒輪誕生起從未停止。作為齒輪最主要失效形式之一,齒輪接觸疲勞失效校核成為齒輪設計的必要環節。現有齒輪接觸疲勞強度設計方法如 ISO 6336、AGMA、DIN、GB/T 3480等標準在工業界得到廣泛應用[6, 7]。但在工程實際中經過強度校核后的齒輪仍常出現接觸疲勞失效問題,如何進一步提高齒輪接觸性能與疲勞壽命,繼而保證其傳動可靠性成為當今機械傳動領域不可回避的重要科學問題與重大工程需求。在大量的實踐過程中,人們逐漸意識到作為齒輪接觸疲勞強度分析“基石”的“赫茲接觸理論”存在很多假設條件限制,使得現有接觸疲勞分析方法缺少對齒輪服役過程中接觸疲勞性能退化機理和表面完整性作用機制的深層次科學認識,無法在根本上詮釋齒輪接觸疲勞失效機理。現代齒輪研究者和制造商逐漸認識到必須通過對包含輪齒界面狀態、硬化層、殘余應力、材料強度與缺陷等在內的齒輪表面完整性的全方位認識才可能滿足現代高端重載裝備對齒輪接觸疲勞性能的要求,基于表面完整性的齒輪接觸疲勞研究也成為未來齒輪工作者的重要研究方向。國外先進機構已形成自有的較為完整的齒輪表面完整性設計制造檢測體系與方法[8-10],而國內目前對齒輪表面完整性設計和抗疲勞制造認識不足。如若再不開展相關基礎研究可能導致高性能齒輪等關鍵零部件與國外先進水平的“隔代差距”,從而放大主機裝備的技術差距,嚴重危害國防安全與國民經濟。

通過調研國內外相關研究現狀,描述了齒輪接觸疲勞失效模式,歸納了現有齒輪接觸疲勞理論與壽命預測方法,介紹了連續損傷理論、微結構力學理論在齒輪接觸疲勞研究中的作用,辨識了影響齒輪接觸疲勞性能的輪齒界面狀態、硬化層與殘余應力、材料缺陷等結構-工況-材料要素體系,強調了齒面時變滑滾下宏微觀形貌-潤滑耦合熱彈塑接觸、粗糙齒面疲勞-棘輪-磨損多源損傷、多尺度齒輪材料損傷與性能退化、齒輪抗疲勞制造中的表面完整性及其演化等科學問題,總結了超精加工、涂層、噴丸等對提高齒輪接觸疲勞性能的影響,為進一步理解齒輪接觸疲勞失效機理、形成高性能齒輪抗疲勞設計制造方法提供了參考與依據。

1 齒輪接觸疲勞失效機理

齒輪接觸疲勞失效模式多樣化,失效機理復雜,影響因素眾多,危險程度顯著,是國際性學術難題,也是工程實際急需攻克的“卡脖子”技術。

1.1 齒輪接觸疲勞失效形式

齒輪接觸疲勞失效在工程實際中的具體表現形式眾多,根據結構、工況、材料等條件不同,可能出現點蝕、微點蝕、深層齒面斷裂等不同失效模式,如圖 1 所示。除此之外,膠合等失效也與齒輪接觸疲勞有關。

圖 1 幾種不同齒輪接觸疲勞失效形式

1.1.1 宏觀點蝕

宏觀點蝕是最常見的齒輪失效形式之一,是剝落和其他一些宏觀尺度齒面損傷的統稱。宏觀點蝕可以由于粗糙峰之間的接觸或缺口效應發生在表面,也可以由于次表面夾雜物的存在發生在次表面。由于目前齒輪通常具有較好表面光潔度及油膜保護,宏觀點蝕通常發生在次表面部位,體現為次表面材料缺陷等薄弱部位的次表面裂紋萌生及向表面的擴展,形成肉眼可見的齒面點蝕坑。

對于齒輪宏觀點蝕機理及控制措施認識較為深入,形成了一系列解析方法、數值方法和試驗方法。ASLANTA? 等[11]建立了滑滾狀態下直齒輪點蝕壽命有限元數值預測模型,基于 Paris 裂紋擴展公式[12]預測點蝕裂紋擴展角度與速率,與試驗結果對比發現在部分試驗參數可知的情況下可較好地預測齒輪點蝕壽命;PEDRERO 等[13]基于最小彈性勢能原理與赫茲接觸理論,建立了漸開線齒輪沿嚙合線方向的非均勻載荷分布模型,提出了齒面抗點蝕能力的預估方法;SEABRA 等[14]在高溫條件下評估點蝕承載能力,發現當齒輪嚙合具有足夠的冷卻潤滑油時,DIN/ISO 標準依舊適用于低、中等熱條件。

由于齒輪試件的疲勞測試結果發現與赫茲壓力值較吻合,評估齒輪點蝕強度的基本準則為赫茲接觸次表面應力。針對齒面點蝕強度分析計算的相關標準主要包括:國際標準 ISO 6336-2、美國標準“Geometry factors for determining the pitting resistance and bending strength of spur, helical and herringbone gear teeth”、德國標準 DIN 3990-2 以及國家標準 GB/T 3480“漸開線圓柱齒輪承載能力計算方法”等。由于 ISO 6336-2 標準體現了齒面摩擦系數、滑動方向和程度、潤滑等因素對點蝕失效的影響,目前被世界各國廣泛應用,幾乎涵蓋航空、航天、軌道交通、軍工、風電、汽車、船舶等涉及齒輪傳動的所有領域,并成為齒輪幾何參數設計、齒面抗點蝕能力評估的重要標準之一。傳統的齒輪點蝕研究已相對成熟,現有點蝕的研究一般重點關注復雜齒面點蝕問題[15]或航空等特殊應用場合齒輪的點蝕問題[3]。工程應用中一般通過改進結構參數[16]、提高材料硬度、加強潤滑、提高油的粘度[17]等提升齒輪抗點蝕能力。

1.1.2 微點蝕

由于齒輪材料質量、加工工藝、熱處理工藝、表面處理工藝等有了長足進步,點蝕等次表面萌生的失效問題不再像從前那樣突出,微點蝕繼而成為制約齒輪服役壽命與可靠性的主要瓶頸之一[18-19]。

微點蝕通常發生在混合潤滑或邊界潤滑狀態下,這時部分齒面接觸區域發生油膜破裂使得粗糙峰間直接接觸[20],造成極小的材料顆粒脫落,形成微點蝕坑。微點蝕一般萌生于十分接近表面的位置,通常難以用肉眼識別,但許多微點蝕坑聚集在一起,會呈現灰色的類磨痕形態,因此也被稱為灰銹[21]。最易發生微點蝕的齒面部位多為滑動和滾動速度方向相反的區域,對主動或從動齒輪而言一般均位于齒輪的節圓以下[22]。當然其他齒面嚙合部位也可能發生微點蝕,這與齒輪幾何特征、齒間界面狀態和運行工況密切相關。

近些年微點蝕理論與試驗研究熱度不斷增加,微點蝕的萌生與擴展機理逐漸成為國內外齒輪研究人員的重點熱點課題之一。輪齒間膜厚比是影響微點蝕的重要參數,即表面粗糙度、粗糙峰接觸處的高接觸應力和潤滑狀態。1976 年美國 ASME 研究小組[23]通過 433 個接觸疲勞試驗發現當齒面滑差率由3.3%增加至 30%時,齒輪疲勞壽命降低 30%以上,并且低速齒輪容易產生微點蝕,因為它們的油膜厚度較低;英國紐卡塞爾大學齒輪中心的 MOORTHY和 SHAW[24]通過背靠背齒輪試驗臺開展耐久測試研究了滲碳回火齒輪的微點蝕性能,發現所選用的涂層可消除磨削齒輪的局部粗糙峰處的應力集中從而顯著提高抗微點蝕性能;AL-MAYALI 等[25]通過疲勞試驗探究基于真實粗糙表面的微點蝕發生機理,并預估了微點蝕萌生壽命。

對于微點蝕的認識相比宏觀點蝕的認識起步要晚,目前有ISO/TR 15144-1:2010、ISO/TR15144-1:2014 與 ISO/TR 15144-2:2014 技術文件可供評價,但其科學性合理性仍存在爭議[26]。盡管開展了諸多關于齒輪微點蝕的研究,但微點蝕的失效機理復雜,涉及物理及化學領域等多方面知識,因此目前還未被完全揭示。

1.1.3 深層齒面斷裂

對于大型表面硬化齒輪,除了點蝕和微點蝕外,齒輪接觸疲勞失效形式可能還包括較深位置萌生的裂紋及擴展,即深層齒面斷裂,如圖 2 所示。在風電、水輪機、卡車變速箱、重載錐齒輪和試驗齒輪箱中都曾出現過這種失效現象。

圖2 輪齒齒面疲勞斷裂示意

與起始于表面的輪齒損傷不同,深層齒面斷裂的主裂紋首先萌生在材料較深處(一般在有效硬化層深度以下),距離齒面可達數毫米,不易察覺,隨后朝向輪齒承載面和芯部擴展,或將最終導致齒塊完全脫落。在早期難以被發現或抑制,目前尚無成熟的相關設計標準遵循,導致該失效形式的預防與控制十分困難。即使基于點蝕和彎曲疲勞強度設計的標準載荷在許用值范圍內,仍可能觀察到這樣的深層疲勞失效。齒面摩擦力、潤滑、齒面粗糙度等因素對深層齒面斷裂失效影響較小,而法向載荷、彎曲和剪切載荷、殘余應力及硬度梯度等對深層齒面斷裂失效影響較大。重載下的細長齒輪運行中更容易發生深層齒面斷裂失效;硬化齒輪殘余應力與載荷作用形成的應力為同一數量級,不考慮殘余應力將無法準確預估深層齒面斷裂失效風險,造成對可能失效形式的錯誤判斷。

隨著深層齒面斷裂失效在大型重載齒輪上失效案例逐漸增多,對其失效機理與預防措施的研究也重視起來。自 2014 年開始 ISO/TC 60 開始按照 ISODTS 19042-1 的標準制定工作, 2019 年最新出版的ISO 6336-4 標準采用材料暴露值定義了深層齒面斷裂的計算方法。有研究指出當材料暴露值超過接觸疲勞失效風險閾值 0.8 時該位置易發生深層齒面斷裂[27]。國外齒輪研究機構如 FZG[27]、 SMT[28]、KISSsoft[29]等均開展了深層齒面斷裂失效相關理論和試驗研究,我國有關深層齒面斷裂研究的報道相對較少[30],然而工程實際中已經越來越多出現了相關的失效案例,因此更多相關研究亟待開展。

需要注意的是,點蝕、微點蝕與深層齒面斷裂之間存在競爭現象,輪齒表面及內部的應力狀態和局部材料強度共同決定了齒輪的失效狀態。圖3[31]為齒輪不同深度材料點疲勞失效風險計算結果,表明了齒輪點蝕與深層齒面斷裂競爭關系。當輪齒齒面下方一定深度處的等效應力接近或超過該部位的局部強度時容易誘發深層齒面斷裂失效。當齒輪壓力角較小時會產生更高的赫茲壓力集中,宏觀點蝕風險增大,但會將高應力區局限在高強度的硬化層內,降低了內部輪齒材料的損傷概率,對于抗深層齒面斷裂有利,而大的壓力角對降低點蝕風險有利[29]。圖4[32]表示齒輪點蝕與微點蝕間的競爭關系,當齒面微觀形貌較為粗糙或潤滑耦合作用導致膜厚比不夠大時可能出現微點蝕。采用滾磨光整等一些超精加工手段控制表面粗糙度均方根值低于某一臨界值(如0.2 μm)時,可有效減少齒輪發生微點蝕的概率,顯著提高齒輪疲勞壽命[33]。

圖3 齒輪點蝕與深層齒面斷裂競爭示意圖

圖4 粗糙度變化引起的失效競爭機制

還需要注意的是,齒輪高周循環接觸過程中,齒面不可避免將發生磨損,磨損作用下齒面微觀形貌甚至是宏觀幾何會發生演變,導致近表面和次表面應力場重新分布,繼而影響疲勞損傷累積進程和失效模式[34]。SKF 公司的 MORALES-ESPEJEL 和GABELLI[35]討論了考慮滑動運動狀態的由磨損和滾動接觸疲勞共同引起的損壞機制。較高滑動速度與較高接觸壓力的耦合作用很可能使得失效形式從滾動接觸疲勞轉為黏著磨損或膠合。也有研究闡述了磨合期對齒輪接觸疲勞性能的重要影響[36]。除了齒輪接觸疲勞失效模式之間的競爭之外,不同的齒輪疲勞失效模式之間存在競爭性,如圖5所示。一般而言,隨著模數增大,齒根彎曲疲勞失效風險降低,齒輪接觸疲勞失效風險增加;隨著速度的增大,磨損失效概率降低,隨之膠合概率增大。

圖5 齒輪失效分類示意圖

1.2 齒輪接觸疲勞失效機理

齒輪接觸疲勞失效是滑滾接觸附近的材料在足夠周次的循環接觸應力應變作用下,逐漸形成裂紋并發生斷裂的過程。學術界將齒輪接觸疲勞統歸為滾動接觸疲勞(Rolling contact fatigue, RCF)。RCF 與拉壓疲勞、彎曲疲勞、旋轉彎曲疲勞、扭轉疲勞等疲勞問題存在顯著的差異:① RCF 體現為多軸疲勞機理,而經典拉壓循環疲勞等為單軸疲勞問題;② RCF次表面材料點的應力歷程呈非比例,即正應力分量與剪應力分量并非以同一趨勢變化,且其峰值不同時出現[37];③ 非協調性接觸中存在不可忽視的水靜應力分量,而傳統拉壓或彎曲疲勞中不存在水靜應力分量;④ 非協調性接觸的應力循環中主應力與最大剪應力方向時變,不易辨識出現最大疲勞損傷的平面;⑤ RCF 發生在一個非常局部的受力區域,通常的接觸寬度為 200~2000 μm,該寬度與接觸半徑和法向載荷有關。

RCF 的基本過程為疲勞裂紋萌生、擴展和迅速斷裂。通常來講 RCF 總壽命由裂紋萌生壽命與裂紋擴展壽命組成,斷裂過程非常迅速,在整個疲勞壽命中所占比例極小,而裂紋萌生和擴展分別占據的壽命比例、以及裂紋萌生和擴展的界定至今沒有定論。廣泛的研究表明齒輪接觸疲勞性能受到載荷、轉速、溫度、潤滑等外部工況要素、屈服強度、殘余應力、非金屬夾雜等材料要素以及齒輪幾何、齒面粗糙度等結構要素共同影響,可統稱為影響齒輪接觸疲勞的結構—工況—材料要素體系。

結構要素方面,宏微觀結構因素共同決定齒面上的載荷分布以及齒面摩擦力。由嚙合原理、裝配空間等確定的齒輪宏觀幾何參數直接決定齒輪副的接觸曲率半徑、滑滾速度等。修形與齒面粗糙度等微觀幾何因素改變局部接觸條件,也顯著改變接觸狀態與應力分布[38-39];工況要素方面,準確把握載荷歷程特征是實現傳動系統及零部件壽命預測的重要前提。傳動系統及零部件的載荷大小、循環次數和載荷順序具有顯著時變特性,并通過影響油膜厚度、齒面摩擦及法向動載荷等繼而影響接觸行為和疲勞壽命[40]。在航空、汽車、風電等裝備設計中常采用具有統計特性的載荷譜形式描述零件所承受載荷歷程特征[41-42];材料要素方面,硬化特征、殘余應力、微結構特征、夾雜等均對接觸疲勞壽命有顯著影響。以上這些因素共同決定了齒輪接觸疲勞強度,任一環節的疏忽都可能導致重載下齒輪早期接觸疲勞失效。總體而言,在整個結構—工況—材料要素體系中,目前對于結構和載荷要素的認識相對成熟,對于形貌-潤滑耦合界面要素、殘余應力-硬化層-材料缺陷耦合的材料要素等的影響認識相對不足,對表面完整性認識的不充分與抗疲勞設計制造要求之間形成顯著的亟待解決的矛盾。

2 齒輪接觸疲勞理論

由于齒輪疲勞試驗研究費時費力,且試驗臺架、場地、試驗耗材、檢測設備、數據分析等投入不菲,使得齒輪接觸疲勞理論成為研究齒輪接觸疲勞失效和壽命預測不可或缺的途徑。齒輪接觸疲勞理論涉及多學科交叉,經過近百年的發展,相關研究理論與方法也各有不同。從評價指標來看,可分為齒輪接觸疲勞強度、壽命、損傷演化等;從接觸疲勞失效階段上,可分為疲勞裂紋萌生理論與疲勞裂紋擴展理論;從壽命預測上,可分為確定型模型和統計型模型;從模擬手段上來看,包括有限差分法[43-44]、有限元法[45-46]等;從研究尺度上來看,除了宏觀尺度外還出現面向微納尺度的微結構力學模型[47-48]和多尺度模型[49-50]等。

2.1 齒輪接觸應力應變響應

齒輪依靠齒面間的嚙合接觸傳遞運動和動力,在法向載荷、切向摩擦、滑滾運動、形貌-潤滑耦合等作用下,嚙合齒面與次表面產生顯著的應力應變響應,同時界面產生油膜和溫升,如圖 6 所示。齒面間的復雜接觸狀態決定了傳遞精度、承載能力、振動噪聲、疲勞劣化等服役性能。開展齒輪接觸分析、獲取接觸應力應變響應是實現齒輪接觸疲勞預測的必要前提。

圖6 齒輪接觸狀態示意圖

2.1.1 時變多軸狀態

齒輪滑滾運動下,齒面及次表面材料呈現復雜時變多軸應力應變狀態,這是一種區別于單軸狀態的受力情況,也是接觸疲勞問題區別于其他疲勞問題的重要根源之一。圖7為某接觸時刻正應力(圖7a、7b)、剪應力(圖7c)的分布與某深度處各應力分量的時間歷程(圖7d)。可以發現,兩個正應力分量呈現壓應力狀態,而名義接觸中心兩側剪應力分量有正有負,且幅值均較顯著。這種特殊的應力應變狀態使得采用某一應力分量進行疲勞評估有失準確性。早期齒輪接觸疲勞研究中常采用最大主應力/應變準則、von Mises 等效應力/應變準則和 Tresca最大剪應力/剪應變準則等,可能無法全面揭示齒輪接觸疲勞損傷機理。此外在一個嚙合周期內,齒輪近表面的材料經歷一個先張力再剪切再壓應力的非比例循環,進而產生時變主應力和主應變方向,使得裂紋萌生位置和擴展方向的判斷更加困難。

圖7 齒輪接觸次表面應力場

2.1.2 粗糙峰應力集中現象

在滑滾接觸狀態下,齒面加工后形成的表面微觀形貌的粗糙峰處出現顯著的應力集中。光滑表面假設下的壓力、應力分布可通過赫茲接觸理論良好近似預估,然而考慮齒面粗糙度后壓力、應力分布狀態顯著偏離赫茲理論解[51]。圖 8 為某粗糙表面(RMS=0.25μm)接觸下的壓力分布與最小油膜厚度分布。可以看出,粗糙度作用下接觸區域內壓力分布波動劇烈,最大局部接觸壓力較大,且該工況下最小油膜厚度為 0.3 μm,處于混合潤滑狀態。如粗糙度進一步加大會使得局部接觸壓力進一步升高,甚至可能形成邊界潤滑,繼而發生更多的金屬粗糙峰—峰直接接觸,加劇磨損和溫升。盡管潤滑會某種程度上緩解粗糙峰的應力集中效果,但顯著的粗糙度依舊增加了近表面材料點的失效風險。

圖8 某粗糙表面下接觸壓力及膜厚

2.2 齒輪接觸疲勞壽命模型

齒輪接觸疲勞理論經過近百年的發展,學者和工程師們提出了各種不同的齒輪接觸疲勞壽命模型與研究方法,且得到了工程實際或試驗的檢驗。

2.2.1 統計型壽命預測模型

統計型模型(也稱概率型模型)是面向工程的經驗模型,大多數變量通過大量試驗獲得,具有較高的準確性與可靠性,已在工程實際中廣泛應用,統計型疲勞壽命模型的發展歷程如圖9 所示。

圖9 統計型疲勞壽命模型發展歷程

LUNDBERG 和 PALMGREN[52]在 RCF 方面做了很好的先驅性工作,形成了第一個被廣泛接受的基于赫茲理論的軸承疲勞壽命預測模型(稱為 L-P 模型)。在 Weibull 關于材料強度統計特性研究的基礎上,將 RCF 次表面裂紋萌生壽命表示為

式中,τ0為最大正交剪應力;z0為最大正交剪應力發生的深度;e為在威布爾概率紙上繪制的試驗壽命數據的威布爾斜率;c為應力指數,h為深度指數,可以通過試驗數據確定;V為高應力影響區域的體積;N 為應力循環次數,即疲勞壽命。

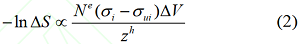

在軸承疲勞壽命試驗中發現即使接觸應力高達3~5 GPa可能仍不會發生失效,1985年IOANNIDES 和 HARRIS[53]對 L-P 模型進行修正提出下列公式(稱為 I-H 模型)

式中,ΔS 為幸存概率增量;ΔV 為應力體積單元;z 為所計算材料點的深度;σi 和σui分別為受載應力和疲勞極限應力;當 σi−σui > 0 時,其對應的體積部分才會發生疲勞。如果載荷足夠低,以至于在整個體積區域 σi−σui< 0 ,則材料和零件具有無限壽命。2001 年 HARRIS 和 BARNSBY 基于 I-H 模型開發了另一個應力-壽命模型[54],引入應力-壽命因子來修正預測結果。在 2007 年 I-H 模型成為修訂的ISO 軸承壽命新標準[55],也進一步用于齒輪接觸疲勞壽命預估[36]。

除了 L-P、I-H 模型外,常用于 RCF 壽命預測的還有 Tallian 模型[56]、Zaretsky 模型[57]等,其中后者常被應用在一些混合潤滑 RCF 失效研究中[58]。KUDISH 等[59]基于接觸和斷裂力學以及材料缺陷初始分布的統計處理,提出了一種接觸疲勞壽命統計模型,并驗證了其在軸承疲勞壽命計算中的適用性。基于統計型的齒輪接觸疲勞壽命預測方面也開展了很多研究。上世紀七八十年代,在 NASA 的資助下COY、TOWNSEND 和 ZARETSKY 發表了一系列基于 L-P 理論的直、斜齒輪接觸疲勞壽命預測方法[60-62]。

對于統計型壽命模型的正確應用,需要注意關鍵應力準則的選取和材料疲勞參數的確定。目前已經提出了包括正交剪應力[52]、最大剪應力[63]、 vonMises 應力[53]、八面體剪應力[64]等不同的關鍵應力準則用于接觸疲勞壽命方程。這些應力的最大值所在深度和幅值可能不同,因此不同準則預測的裂紋萌生深度位置也不同。此外,統計型模型的校正需要大量的 RCF 耐久試驗,昂貴且費時。從工程實際的角度看,需要一個參數更少、試驗校正較為簡單的統計型壽命預估模型。

2.2.2 確定型壽命預測模型

上文所述的統計型疲勞壽命模型基于工程經驗,忽略了載荷作用下的材料本構、殘余應力等因素,且經驗系數不一定能反映所使用時的材料、結構、工況等情況,導致壽命預測精度存在偏差。而確定型模型基于理論,需要計算接觸中的材料的完整應力-應變行為,并獲得相應材料的疲勞參數。大多數觀點認為齒輪接觸疲勞以裂紋萌生壽命為主,且齒輪循環接觸中的多軸應力應變狀態,大多采用基于裂紋萌生的多軸疲勞壽命準則。國內外許多多軸疲勞壽命估算模型和多軸疲勞分析方法基于臨界平面法、曲線積分法、頻譜分析法、非比例度法及臨界面與塑性應變能結合法等方法,相關綜述可參考文獻[65-66]。確定型疲勞壽命模型的發展歷程如圖 10 所示。

圖10 確定型疲勞壽命模型發展歷程

Dang Van 疲勞準則是以應力為主導的多軸疲勞準則的典型代表,通過水靜應力與剪切應力幅值計算材料點所承受的等效應力,以此評估疲勞失效風險。該準則常被用在齒輪或軸承的高周滾動接觸疲勞無限壽命設計之中。Dang Van 多軸疲勞準則中的疲勞參數 FP 可表示為

式中,FP 為疲勞失效風險;Δτmax 為最大剪應力幅值;σH 為水靜應力;αD 和 λ 為材料參數。多軸疲勞準則的疲勞參數 FP 越大,則失效的可能性越高。當 Δτmax 達到最大時,基于 Dang Van 多軸疲勞準則材料點的臨界面將被確定。基于 Dang Van 多軸疲勞準則, CONRADO 和 GORLA[67]預測齒輪和輪軌接觸疲勞極限,BERETTA 和 FOLETTI[68]預測了軸承、齒輪、輪軌三種不同鋼材的疲勞裂紋萌生行為,REIS 等[69]預測了在隨機載荷下輪軌材料的疲勞裂紋萌生。但由于 Dang Van 多軸疲勞準則基于彈性安定理論來研究材料的疲勞失效行為,因此在材料局部微塑性流動疲勞失效的應用還有待考究,且其只能計算出單個材料點的疲勞失效風險,不能計算出準確的壽命,也是該準則的一大短板。

1973 年,BROWN 與 MILLER 基于臨界面法推導了一種多軸疲勞準則(B-M 模型),認為疲勞裂紋最先出現在最大剪應變所在平面(臨界面),臨界面上的剪應變幅值與正應變幅值共同影響疲勞性能。該準則表達為

式中,Δγmax 和 Δεn 分別為臨界面上的最大剪應變幅值和正應變幅值;2Nf 表示材料點的疲勞壽命;參數b和c分別表示疲勞強度指數和疲勞延性指數;σ\\\\'f 與ε\\\\'f 分別表示疲勞強度系數和疲勞延性系數;S是一個可以通過經典扭轉和拉壓疲勞試驗來確定的材料常數。根據文獻[70],另外兩個材料常數分別計算為 A=1.3 0.7+S和BS=1.5+0.5。隨后Morrow對 B-M 模型進行了平均正應力修正[71],得到常用的Brown-Miller-Morrow 疲勞壽命模型。Brown-Miller準則廣泛應用于各種零部件的疲勞壽命預測中。ZHENG[72]提出了一種基于該準則的車輪動態轉彎疲勞壽命模型,并與實驗結果吻合較好;TOMA?IN?I?[73]通過對比仿真結果與試驗結果,提出該準則更適用于復雜結構的疲勞壽命分析;重慶大學朱才朝等[74]采用 Brown-Miller-Morrow 多軸疲勞準則與實測表面微觀形貌,建立了齒輪彈塑性接觸疲勞模型,闡述了齒輪點蝕與微點蝕之間的競爭機制,如圖 11 所示。

圖11 Brown-Miller-Morrow 多軸疲勞準則應用

與Dang Van多軸疲勞準則不同的是,Brown-Miller 準則屬于有限疲勞壽命范疇內的準則,可以根據應力應變歷程計算出每個材料點具體的疲勞壽命值。同時,Brown-Miller 準則可以給出大部分延展性金屬最切實際的疲勞壽命預測值,是常規材料在室溫下首選的疲勞準則,在工程上得到了廣泛的認可,是很多疲勞壽命計算商業軟件默認使用的準則之一。但 Brown-Miller 多軸疲勞需要確定合適的材料常數S,才能得到較好的預測結果[75]。

材料疲勞破壞的本質與局部塑形誘發產生的微裂紋息息相關,在重載工況下,齒輪的 RCF 問題同樣受局部塑性的影響。FATEMI 等[76]提出了應變主導的多軸疲勞壽命模型(F-S準則),以剪應變幅值和最大正應力為損傷參量研究每一有效載荷循環的疲勞累積,表達為

式中,σmax 為最大正應力;σys 表示該材料點的屈服強度;τ′f 與 γ′f 分別表示剪切疲勞強度系數和剪切疲勞延展性系數;G為剪切模量。

F-S 模型引入了應力項以考慮材料非比例附加強化對多軸疲勞損傷的影響。在非比例加載條件下,預測效果相對較好。SAUVAGE 等[77]通過該準則計算軸承疲勞裂紋萌生壽命;KIANI 等[78]采用三維有限元開發了基于該準則的疲勞損傷軌輪模型,預測了次表面疲勞裂紋行為;BASAN 等[79]基于該準則開發了滑滾線接觸疲勞模型,認為該準則可以預測裂紋萌生位置和臨界面方向;重慶大學朱才朝等[80]考慮硬化層梯度特性和殘余應力分布,結合F-S準則預測了風電滲碳齒輪接觸疲勞壽命,發現該準則可以體現殘余應力拉壓不同狀態對疲勞性能的區別性影響。上述基于 F-S 準則的研究均在宏觀層面進行分析,在微觀 RCF 失效機理的揭示方面,F-S準則同樣得到了廣泛應用。VIJAY 等[81]將該準則與連續損傷結合起來研究晶體各向異性對 RCF 的影響;ERICK 等[82]將該準則與相變模型相結合,探究 RCF條件下初始殘余奧氏體含量對 RCF 性能的影響;重慶大學朱才朝等[47]考慮晶體滑移系上的正應力和剪應變,采用該準則預測了齒輪接觸疲勞壽命,發現該準則預測的裂紋萌生角度與試驗觀測結果匹配良好。

在承受非對稱應力循環載荷時,材料及構件還可能產生塑性應變累積的現象,這種塑性應變稱為棘輪應變。棘輪應變累積會導致疲勞壽命降低或使結構變形量超過限制而不能正常工作,是實際工程結構設計中需要考慮的一個重要問題。JIANG 等[83]提出了一個考慮棘輪損傷的多軸疲勞準則,疲勞參數 FP 表達為

式中,Δε 為正應變幅值;Δγ 為剪應變幅值;Δτ 為剪應力幅值;J為材料相關常數。臨界面定義為具有最大 FP 值的面。總損傷由疲勞損傷和棘輪損傷共同組成,當總損傷達到 1 的時候認為該材料點發生接觸疲勞失效。隨后該棘輪-多軸疲勞損傷聯合模型用于研究合金鋼 RCF問題[84]。RINGSBERG[85]認為該方法可用于低周疲勞和棘輪失效引起的 RCF裂紋萌生壽命預測;重慶大學朱才朝等[86]考慮真實齒面粗糙度與材料隨動強化本構,基于該準則建立了齒輪棘輪—疲勞多源損傷模型,發現考慮齒面粗糙度后,部分近表面材料點產生棘輪效應,如圖 12所示。BOWER 等[87]、JIANG 等[84]認為當接觸壓力P與剪切屈服極限K的比值大于4時材料會遭受棘輪損傷。重慶大學朱才朝課題組的研究結果也印證了這一結論,認為在實際工況中棘輪損傷只發生在近表面粗糙峰處某些材料點。

圖12 Jiang-Saghulu 多軸疲勞準則應用

目前有關棘輪行為的研究主要集中在不同加載路徑下的材料變形行為上,對滾動接觸過程中的棘輪損傷研究較少。Jiang-Sehitoglu 準則作為少數將棘輪損傷與疲勞損傷共同考慮的疲勞準則之一,正在逐步得到關注。雖然有關棘輪損傷的定義以及發生條件也有所差異,但目前多數研究均認為棘輪行為會影響接觸疲勞壽命[88],尤其是低周疲勞壽命。而對于齒輪等零部件的高周疲勞失效問題,棘輪行為也會影響材料的力學性能并加速材料失效,失效時棘輪損傷也將占據總損傷一定比例。

2.2.3 損傷力學壽命預測模型

除了齒輪接觸疲勞強度和壽命研究外,損傷演化過程也逐漸受到了關注,開發出了面向齒輪接觸疲勞的連續損傷模型,極大豐富了齒輪接觸疲勞理論內涵,有力促進了對齒輪接觸疲勞機理的認識。

對于金屬材料和齒輪等零部件來說,其結構內部從開始變形直至破壞本質上是一個材料的力學性能逐漸劣化、損傷逐漸累積的過程。MINER[89]率先提出采用損傷累積理論研究材料從無損傷到產生疲勞失效的過程,但該理論假設損傷累積為線性過程。KRAJCINOVIC[90]隨后提出用連續損傷力學來描述損傷累積的非線性過程。連續損傷力學是研究含損傷介質的材料性質,以及在變形過程中損傷的演化發展直至破壞的力學過程學科,利用損傷力學能動態跟蹤描述損傷破壞的過程,從而對于結構的破壞給出具體的判斷。

對于齒輪 RCF損傷演化問題,需要注意幾個關鍵點:①接觸疲勞損傷變量的定義。目前普遍認為接觸疲勞損傷變量為由彈性損傷(剪應力幅值主導)和塑性損傷(塑性應變率主導)組成[91];②損傷與材料本構間的耦合關系,疲勞失效的特征一般表現為,交變載荷作用下材料的承載能力不斷下降,材料剛度逐漸降低以致最終完全喪失的過程,如圖 13 所示;③高周疲勞的本構更新效率。理論上每一循環載荷下都應進行應力應變關系和剛度的更新,然而對于齒輪接觸疲勞這種高周甚至超高周疲勞問題,難以實現如此龐大的計算。一般采用跳躍循環方法[45]來加快計算效率。

圖13 損傷帶來的材料性能退化

目前,基于連續損傷的疲勞研究已經取得了很大的進展,美國普渡大學 SADEGHI 教授課題組開展了大量研究工作[92-98],為基于連續損傷的 RCF 問題研究奠定了深厚基礎;重慶大學朱才朝等[33, 44, 91, 99]推導了高周疲勞損傷耦合的高性能齒輪材料本構本構關系,構建了高性能齒輪高周疲勞損傷模型,實現齒輪高周疲勞損傷演化與性能退化的實時模擬,并探究了載荷次序、粗糙度、初始殘余應力、硬化層梯度等因素對連續損傷累積過程的影響。但連續損傷力學在實際應用中依舊還存在一些不足之處。由于損傷變量在試驗過程中的難以測量,目前基于連續損傷的疲勞仿真研究普遍缺乏試驗驗證;基于連續損傷的模型目前涉及裂紋擴展的很少,缺少公認的疲勞全壽命預測模型。

2.2.4 斷裂力學壽命預測模型

以上的研究主要基于疲勞裂紋萌生理論開展RCF 壽命預測,但裂紋擴展階段依舊是 RCF 失效過程中不可缺少的部分。除了裂紋擴展的試驗研究[100-103]外,基于斷裂力學產生了一些疲勞裂紋擴展的理論研究。疲勞裂紋的擴展類型可分為張開型(I型)、滑移型(II型)和撕裂型(III型)三類。滾動接觸由于復雜的多軸應力狀態,其裂紋是復合裂紋的典型代表之一[104]。疲勞裂紋擴展的研究主要涉及裂紋擴展速率的描述和裂紋擴展方向的確定,這兩個問題都與表示裂紋尖端應力強度大小的應力強度因子K密切相關。

20世紀60年代,PARIS[105]基于大量試驗數據,發現應力強度因子在疲勞裂紋擴展中起關鍵作用,開創性地將斷裂力學理論應用于疲勞裂紋擴展分析,提出了計算疲勞裂紋擴展速率的經典公式

式中,C和n為與斷裂有關的材料常數,可通過試驗求得;ΔKeff 是在一個循環載荷歷程中的等效應力強度因子幅值。Paris 方法以斷裂力學為基礎估算裂紋擴展壽命,是“損傷容限設計”方法的理論基礎。裂紋的實際擴展速率一般可通過試驗進行測試,國內的GB/T 6398-2000 標準及國外的 ASTME647-1995a 等標準規定了疲勞裂紋擴展速率的測試方法。盡管影響疲勞裂紋擴展速率的因素很多,如平均應力、載荷比、隨機載荷、多軸應力以及環境(如腐蝕和溫度)、塑性區尺寸、微觀結構等等,但是普遍認為 Paris 公式可以很好地預測“低應力長裂紋型”疲勞裂紋的擴展,且由于其形式簡單,在工程實際中得到廣泛應用。

RCF 裂紋擴展問題大致可分為表面起始裂紋擴展和次表面起始裂紋擴展問題。目前尚無統一的準則用于預測次表面裂紋的疲勞擴展;對于表面起始裂紋擴展,由于潤滑油進入裂紋產生擠壓作用,使得張開型擴展成為主要模式,如圖 14 所示,可采用最大主應力準則預測表面起始裂紋擴展方向。基于以上假設,裂紋擴展方向需要滿足以下方程

式中,K1和K2分別為張開型和剪切型裂紋應力強度因子。在一個完整載荷循環內應力強度因子是時變的,會導致裂紋擴展方向的變化,因此一個完整載荷循環內最終的裂紋擴展方向定義為裂紋擴展速率達到最大值 (dα/dN (θ)) max時的裂紋尖端方向。

圖14 RCF 中的表面起始裂紋擴展

相比齒根疲勞裂紋擴展和斷裂問題,對于齒輪接觸疲勞裂紋擴展問題的研究相對較少。上世紀 80年代美國西北大學的 KEER 等[106]提出了一個接觸疲勞二維裂紋擴展模型,每個應力循環下的裂紋擴展速率和應力強度因子使用 Paris 公式來描述;隨后BLAKE等[107]提出的針對滑滾接觸表面裂紋擴展的壽命預估模型,可以考慮非金屬夾雜和粗糙度的影響;GHAFFARI 等[108]、FAJDIGA 等[109]均通過仿真手段將齒輪接觸壽命分成裂紋萌生和擴展階段綜合分析;王黎欽等[110]采用 Voronoi 有限元法模擬了含一個非金屬夾雜的滾動接觸裂紋擴展問題;重慶大學朱才朝等[111]在線彈性斷裂力學框架內建立齒輪接觸疲勞仿真模型,研究了潤滑油油壓對表面起始裂紋擴展路徑及其壽命的影響。

基于上文介紹的齒輪接觸疲勞裂紋萌生和擴展壽命預測方法,可以初步實現齒輪接觸疲勞失效總壽命的預測。若要實現齒輪疲勞壽命相對準確的預測,需要結合特定齒輪表面完整性特征、運行工況特征等選用合適的疲勞壽命準則,并通過相應試驗相對準確地獲得準則中的材料參數。

2.2.5 微結構力學壽命預測模型

從微觀角度看,齒輪材料是各種微觀結構的組合體。齒輪材料的微觀結構特征如晶粒尺寸、晶粒取向、晶界、第二相、碳化物等對疲勞壽命的影響非常明顯,可以說齒輪材料微觀結構從根本上決定了其疲勞性能的優劣。因此對微細觀層面材料微結構特征及其形變力學行為和裂紋萌生擴展過程的深刻認識是揭示齒輪接觸疲勞失效機理的必要前提。

在考慮齒輪材料微觀結構因素的建模過程中,構建更加真實合理的材料微觀結構幾何拓撲至關重要。目前,國內外采用的較為有效的生成方法主要有:① 基于 Voronoi 剖分的微觀結構生成方法[112];② 基于 SEM/EBSD 表征圖像的微觀結構生成方法[113];③基于微觀結構組分統計信息的微觀結構生成方法[114]等。由于 Voronoi 法具有晶粒幾何形貌生成簡單、晶粒平均尺寸可控、計算原理與實際金屬形核長大過程契合等特點,因此常被選用。

除微觀結構幾何拓撲之外,金屬材料微結構力學本構模型也與宏觀本構模型有明顯差異,其中最常見的是晶體塑性理論[115]。該理論在晶粒層面研究塑性變形,可將材料微觀結構特征(包括多晶、晶粒、位錯、析出相及各種點線缺陷)引入到描述塑性過程數值模擬的本構框架內,預測微觀組織隨塑性變形的演變和發展,闡明材料細觀結構和宏觀力學性質二者間的定量關系,實現其對宏觀力學行為的影響。

目前,晶體塑形理論方法在 RCF 研究中的應用還非常有限。CHAI[116]以及 MACDOWELL 等[117]基于晶體塑性數值模擬,對高周疲勞中的細觀力學和損傷行為進行了研究,發現循環微塑性變形在非常小局部區域發生,晶體屬性、晶粒取向和晶界對于疲勞損傷的作用顯著;美國普渡大學 SADEGHI教授課題組基于 Voronoi 微結構拓撲模擬 RCF 行為[118-119],預測了白蝕帶的產生和方向[120]、殘余奧氏體在馬氏體鋼中的轉變[121]以及軸承鋼中殘余奧氏體的相變與殘余應力的形成[122];重慶大學朱才朝課題組針對齒輪接觸疲勞問題也開 展了基于Voronoi 拓撲的微結構力學分析研究[47-48, 123-124],實現齒輪材料晶界剪應力的提取,分析晶界特征對服役性能的影響規律,考慮各向異性后次表層應力明顯波動,不同于各向同性情況,發現最大失效風險點出現在晶界處而不一定是最大正交剪應力位置處[47]。由于大量試驗觀察到接觸疲勞中的材料微結構演變[125],有研究嘗試進行微結構演化的模擬。

3 齒輪接觸疲勞影響要素

前述已經提及影響齒輪接觸疲勞的因素眾多,構成結構—工況—材料要素體系。由于目前對于結構和載荷要素的認識相對成熟,本節不再贅述,將重點討論形貌—潤滑耦合的輪齒界面狀態、硬化層和殘余應力、材料缺陷等表面完整性參數的影響。

3.1 輪齒界面狀態

齒輪依靠相互嚙合的齒面傳遞運動動力,因此潤滑、齒面粗糙度、時變滑滾運動等共同作用下的嚙合輪齒界面狀態影響齒輪接觸疲勞損傷進程。可以確認的是至少有四種齒輪失效形式與齒面接觸狀態或潤滑接觸性能改變(如油膜厚度的降低、齒面溫升、潤滑液中的雜質等)有密切關系:點蝕、微點蝕、膠合及磨損[126]。

潤滑能緩解應力集中,避免金屬粗糙峰之間直接接觸,同時降低齒面摩擦和表面切向力對應力場的影響。即使在有潤滑的條件下,局部接觸區域由于齒面加工形成的微觀形貌作用下產生高局部接觸壓力。時變滑滾運動中,齒面微觀粗糙度和潤滑相互作用,可能導致齒面間部分油膜破裂,形成潤滑油膜-粗糙峰干接觸并存的復雜混合潤滑接觸狀態。此外,還可能伴隨齒面磨損,進一步干預接觸疲勞損傷演化進程。齒面磨損不是即時失效,但其對齒輪性能影響顯著。齒面磨損程度的增加會大約呈線性地降低剛度,從而影響齒輪系統的動態特性[127]。厘清輪齒界面狀態是揭示齒輪接觸疲勞失效機理的重要前提,其中齒面時變滑滾下宏微觀形貌—潤滑耦合熱彈塑接觸機理與粗糙齒面疲勞-棘輪-磨損多源損傷機理成為重要的科學問題。

3.1.1 齒面潤滑分析

早期的齒面潤滑分析[128-129]基于彈性流體動力潤滑(EHL)理論。齒輪、軸承以及凸輪等具有點線接觸摩擦副的構件由于具有較高的表面壓力,表面彈性變形顯著,且潤滑流體粘度明顯增加,從而促進潤滑油膜的形成。經過幾十年的發展,經典彈流潤滑問題得到了較好的解決,并得出一系列可以運用于工程實際的經驗公式[130],涌現出一批求解彈流潤滑壓力及膜厚分布的數值方法[131-132]。

然而表面形貌的存在使得表面壓力高出最大赫茲接觸壓力數倍,表面及次表面出現嚴重的應力集中,同時可能破壞油膜完整性,造成部分金屬粗糙峰直接接觸碰撞。實際上人們很早就意識到粗糙表面會顯著影響表面接觸壓力及油膜厚度,然而囿于計算能力和試驗方法的不足,只能進行相對簡化的研究。基于統計參數的隨機模型在早期應用較廣,從 TZENG 等[133]首次采用統計學方法引入期望算子討論粗糙度對接觸性能的影響開始,到Patir-Cheng[134-135]平均流量模型的建立,基于粗糙表面的統計型潤滑模型得到了長足發展,對混合潤滑也有了進一步的認識。不同于統計型隨機潤滑模型,確定型潤滑模型通過直接將表面粗糙度高度值疊加在膜厚方程中,能夠對每個計算節點上膜厚與壓力進行迭代求解,實現對粗糙表面真實接觸狀況的描述。HU 等[136-137]首先使用獨立的潤滑模型和干接觸模型求得點接觸混合潤滑數值解,并將其統一到Reynolds 方程的框架下,當發生干接觸時方程中壓力項消失,從而得到統一的壓力方程。該方法能夠覆蓋大部分的潤滑狀態且適應大范圍工況,為潤滑數值求解方法的進一步發展奠定了基礎,然而模型的物理意義方面仍存在爭議[138]。基于現有的潤滑算法,學者們開展了涂層齒輪潤滑[139]、齒輪乏油潤滑[140]、復雜齒面潤滑[141]、齒輪傳動效率[142]等方面的研究。重慶大學朱才朝等先建立了基于平面應變假設的直齒輪潤滑模型[143],分析了供油狀態[140]、熱彈耦合[144]、輪齒動載荷[145-146]、涂層屬性[147-148]等因素的影響,隨后考慮非牛頓流體響應討論了擺線針輪副的潤滑接觸特性[149],后來基于等效圓錐滾子建立了三維斜齒輪潤滑數值模型[150],并考慮粗糙度帶來的塑性變形效應構建了齒輪彈塑性潤滑接觸模型[151],形成較為完善的齒輪潤滑數值分析體系。至今開發具有明確物理意義且高效精確的混合潤滑算法仍是摩擦學者需要努力的方向。

3.1.2 齒面微觀形貌與膜厚比的影響

不同加工方式與精度等級要求會形成不同齒面微觀形貌,影響界面潤滑接觸狀態。齒面微觀形貌可通過非接觸式光學顯微鏡或接觸式輪廓儀測量得到,既可以統計得到微觀形貌特征用于統計型模型,又可以直接納入確定型接觸模型得到相對真實的應力應變狀態,繼而分析齒輪接觸疲勞性能。

重慶大學朱才朝等[152]基于光學顯微鏡測量了成型磨、展成磨、超精加工以及鍍膜四種典型齒面的三維形貌,獲取了粗糙度分布特征,構建了齒輪潤滑接觸數值模型,討論了不同加工方式下齒面微觀形貌對接觸壓力、膜厚、應力和壽命的影響。圖 15 所示為考慮表面形貌的齒面接觸壓力分布情況,發現相比成型磨和展成磨齒面,超精加工齒面有效抑制了名義接觸區內壓力的劇烈波動,顯著降低齒面壓力峰值;擁有相同粗糙度均方根值的不同加工的齒面形貌會導致不同的接觸性能。

圖15 考慮表面形貌的齒面接觸壓力分布

最常用的微觀形貌評價指標是表面粗糙度,它直接影響齒面壓力和油膜厚度分布。若粗糙度均方根值(RMS)降低,使得干接觸承載比例相應降低,膜厚比λ和潤滑狀態發生改變。重慶大學朱才朝等[153]研究發現不同膜厚比導致表面微點蝕面積有顯著差異,超精加工產生的表面光潔度可能避免微點蝕失效風險。還發現粗糙度幅值較高時,增加表面硬度對疲勞性能的提升較為有限[151]。

3.1.3 輪齒界面伴發性效應

粗糙齒面接觸時,在滑滾運動狀態和近表面應力集中作用下會發生包括微應力循環、磨損和棘輪損傷等界面伴發性效應。

兩齒面的表面速度沿嚙合線方向變化,導致滑滾比的時變,微觀上表現為齒面粗糙峰之間的相對滑滾運動,這種粗糙峰間的滑滾運動相比純滾動增加了粗糙峰間的相互接觸、碰撞和磨損的頻率,使得一次接觸循環中材料點承受的若干次顯著的壓力波動,導致應力循環的增加,此現象一般稱為微應力循環。微應力循環會進一步導致損傷累積明顯增加,應力循環數量與等效應力幅值的增加都會使得近表面損傷風險升高。根據經典 RCF 壽命模型的冪指數特征,應力的微小變動都會顯著影響壽命計算結果,因此滑滾狀態下的粗糙峰間接觸的微應力循環應該納入考慮[154]。相對滑動的增加導致微觀應力循環的增加,齒面損傷會隨著滑滾比絕對值增加而上升[155]。

粗糙齒面間的相對滑滾運動會產生表面磨損,降低局部粗糙峰高度,使表面趨向光滑,從而減小表面壓力峰并緩和次表面應力集中,使得微應力循環數量減少、應力幅值降低[156]。齒面微點蝕的形成同時受接觸疲勞和齒面磨損的共同影響,齒面微觀形貌的演化與近表面材料疲勞損傷的累積形成耦合作用。研究表明[151]相同滑滾比下高滾動速度相比低速情況下可通過增加膜厚和產生粗糙峰磨損從而抑制微點蝕的形成;由于輕微磨損的作用在膜厚比較低時,局部接觸區域表面充分磨合,在膜厚比進一步增加后,使得磨損降低而疲勞損傷將占據主導。

除此之外,粗糙齒面接觸產生的局部應力集中可能導致近表面材料點發生循環蠕變而產生棘輪損傷。重慶大學朱才朝等[86]基于 Jiang-Sehitoglu 疲勞—棘輪耦合損傷準則,建立了考慮齒面微觀形貌的彈塑性有限元接觸疲勞損傷模型,結果表明由于表面粗糙度的存在近表面材料點可能遭受棘輪損傷,隨著載荷的增大,發生棘輪損傷的材料點數量增加,但仍局限在近表面區域;隨著循環次數的增加棘輪損傷率逐漸可忽略不計。

3.2 輪齒硬化層

以滲碳、滲氮、感應淬火等為代表的熱處理技術通過改善齒面及次表層硬度、屈服強度、殘余應力等力學參量特性,成為提高齒輪承載能力和疲勞性能的重要途徑,在風電、高鐵、航空等領域的高端裝備中得到廣泛應用。

描述齒輪硬化層的參數主要包括表面硬度、芯部硬度以及有效硬化層深度等[157]。通過顯微硬度計、納米壓痕測試儀等測試手段可以獲取齒輪沿深度方向不同位置處的硬度值,從而繪制出從表層到芯部的硬度梯度曲線。圖16所示為某18CrNiMo7-6 滲碳淬火風電齒輪沿深度分布的硬度曲線。除了基于硬度儀的測量外,一些典型工藝如滲碳淬火齒輪的硬度梯度也可由一些經驗方法如Thomas 公式[158]或 Lang 公式[159]給出。

圖16 某18CrNiMo7-6 齒輪硬度曲線

得到硬度之后,可以通過某些關系式進行硬度與材料強度的轉換,但不同材料不同工藝下硬度與強度的關系較為復雜[160-161]。一些研究者給出或采用了硬化齒輪鋼的硬度—強度關系式[162-163]。需要注意的是,材料強度包含很多具體概念如拉伸強度、屈服強度、彎曲疲勞強度、接觸疲勞強度等,具體選用哪種硬度-強度關系式需要根據所用的疲勞準則而定。例如德國 FZG 研究者[164]給出了滲碳硬化齒輪的抗齒面輪齒斷裂的材料強度與硬度的關系

式中,HV為維氏硬度值,z為深度,τlocalstr 為材料強度,Kτ為一個轉換系數[165],Kmaterial 為材料系數。

表面硬度對齒輪微點蝕和點蝕影響顯著,因為表面硬度直接決定了齒面材料的強度和抗磨性,相比而言,硬化層具體的分布特征對深層齒面斷裂失效影響顯著。研究表明[157]有效硬化層的變化基本不會改變次表面的失效風險峰值,而會改變過渡區域(深于赫茲剪應力最大的次表面)的失效風險峰值的大小。單一尋求過高的表面硬度、芯部硬度或者有效硬化層并不一定有益于齒輪抗接觸疲勞性能,應根據齒輪的應用及服役特性,和抗點蝕或抗齒面斷裂強度設計需求,綜合設計硬化層梯度分布,綜合控制表面硬度、芯部硬度、有效硬化層深度、硬度梯度等特征,從而保證提高次表面或深層的接觸疲勞強度同時,避免過高的熱處理工藝代價。

3.3 殘余應力分布

幾乎所有熱處理、表面強化與機加工都會引起或改變殘余應力分布,其主要機理是通過力學、熱或結構效應產生如塑性變形、熱擴散不匹配、相變等現象。磨削通過磨屑去除過程中的塑性變形、磨削熱導致的溫度梯度和高溫時加工引起的相變等產生殘余應力;滲碳通過溫度梯度和相變引起的體積改變產生殘余應力。齒輪滲碳淬火熱處理、噴丸等工藝引入顯著殘余壓應力,而磨削燒傷等不良工藝可能引入殘余拉應力,齒輪中這些殘余拉、壓應力幅值可能高達上 GPa[166],會影響齒輪接觸疲勞性能。盡管很多硬化齒輪都具備相似的硬度曲線,但也可能擁有不同的微結構和殘余應力分布導致性能差異,因此齒輪疲勞性能的評價應該考慮殘余應力的影響[167]。

直到目前,工程實際中齒輪等零部件強度設計時仍很少考慮殘余應力參數。有一些文件或標準中提出了一些相關要求但沒有直接指明其設計范圍,例如噴丸工藝中要求達到的 Almen 強度實際上就是控制了殘余應力水平。殘余應力的影響規律至今難以揭示的幾個原因在于:① 在鑄鍛、熱處理、機加工等過程中殘余應力與硬化層、微結構等其他因素同時形成的,不易實現其他因素相同而僅殘余應力不同的情況來進行對比研究;② 盡管涌現了一些包括鉆孔法、X 射線衍射法、中子衍射法、超聲波法、磁方法等破壞式和非破壞式的殘余應力測量方法,齒輪殘余應力的精確測量仍舊是個極具挑戰的難題。在工程上應用最普遍、精度較高的方法是 X 射線衍射分析技術[168],依賴此技術與設備,殘余應力的產生[169-170]、演變問題[171-172]、分布狀態[173]等問題均已被廣泛關注。重慶大學朱才朝等[174-175]針對重載風電齒輪和噴丸強化圓盤,采用 X 射線衍射法進行了表面殘余應力、衍射峰等測試,結合電解腐蝕剝層法,獲取了殘余應力梯度曲線,發現對于大多數滲碳淬火元件,表面呈現殘余壓應力狀態,殘余壓應力幅值出現在次表面。但 X 射線衍射法一般有幾十 MPa 的測量誤差,且測量精度依賴于安裝位置與角度;僅能測量表層,內部的測量需要配合材料腐蝕,但這樣既會引入應力松弛,也會導致極大的時間代價;僅能有限應用于沒有顯著織構特征的晶體材料[176]。③ 殘余應力參與齒輪接觸疲勞進程的作用機制尚不完全清楚。一種通用的做法是根據殘余應力的形成機理,將殘余應力考慮成水靜應力,以平均應力效應[177]參與齒輪接觸疲勞模型模擬。

重慶大學朱才朝等[44]基于修正的 Dang Van 多軸應力軌跡圖實現了殘余應力對齒輪接觸疲勞失效風險影響的評估,如圖 17 所示。發現殘余壓應力的存在使得次表面應力位置在軌跡圖上左移,潛在失效風險降低;發現對大型重載硬化齒輪而言,殘余壓應力的存在使得齒輪等效應力或接觸疲勞失效風險出現“雙峰值”現象(點蝕—深層齒面斷裂失效競爭)。忽略殘余應力分布特征的影響,可能會對齒輪接觸疲勞失效形式產生錯誤判斷,導致實施不恰當的設計分析思路與防護、改善措施。

圖17 殘余應力對等效剪應力及疲勞失效風險的影響

由于有試驗研究[178]表明殘余拉、壓應力對疲勞壽命的改變作用有明顯差異,即殘余壓應力的增加不會明顯改善疲勞性能而殘余拉應力的存在會顯著降低疲勞壽命。因此重慶大學朱才朝等 [80]基于Fatemi-Socie 多軸疲勞準則開發考慮殘余應力的齒輪接觸疲勞模型,實現了殘余拉、壓應力對失效風險差異性影響的表達,如圖 18 所示。

圖18 基于 F-S 準則的殘余應力影響

3.4 材料微結構特征

齒輪常用鋼鐵材料體現為多晶體的微結構特征,當承受的循環接觸載荷小于材料屈服強度,在細觀尺度上,由于分解剪應力的交變率先在局部區域有利取向晶粒滑移系上產生不可逆滑移,引起剪切局部化和疲勞損傷。因此對微觀尺度上的結構、力學特征的深刻認識是揭示疲勞失效機理的重要前提。先進的材料測試表征技術如金相顯微鏡、納米壓痕、電子背散射衍射(EBSD)、掃描電子顯微鏡(SEM)和透射電子顯微鏡(TEM)等的發展推動了RCF 的研究進程,逐漸揭示了微觀狀態下的齒輪材料疲勞演變特征[179-181]。

材料的微觀結構如晶粒尺寸、晶粒取向、第二相、晶界、微結構不均勻性等成為影響損傷進程和疲勞性能的重要因素。對于滲碳鋼齒輪材料而言,殘留奧氏體含量的提高有益于滲碳鋼齒輪疲勞性能的提升[182-184]。DONG 等[185]報道了殘余奧氏體體積分數從 7%增加到 50%時,RCF壽命提高 10 倍,但殘留量奧氏體含量過高可能會造成滲碳鋼疲勞性能降低[186-188];碳化物作為滲碳齒輪鋼的重要組成相,其形貌、分布狀態、數量和大小直接影響齒輪疲勞行為和壽命[189-190]。大量實驗表明細小而均勻彌散分布的碳化物對齒輪疲勞性能有利[191-193];一般認為齒輪鋼的初生奧氏體晶粒尺寸的降低有利于改善疲勞性能[194-195]。王彥斌等[196]、MATLOCK 等[197]研究了滲碳鋼晶粒尺寸與彎曲疲勞極限之間的定量關系,發現晶粒越細,疲勞極限越高,疲勞斷口觀察發現疲勞裂紋起源于滲碳層,并沿原奧氏體晶界擴展,細化滲碳層晶粒有利于提高疲勞裂紋擴展阻力,從而改善疲勞性能;重慶大學朱才朝等[80]基于 Voronoi 拓撲的微結構力學,建立了考慮硬化層梯度特性和殘余應力分布的風電齒輪疲勞壽命預測模型,探究了晶粒尺寸對齒輪 RCF性能的影響,如圖 19 所示。晶粒尺寸較大的齒輪塑性應變累積顯著,其疲勞指示因子值相比于較小晶粒尺寸齒輪更高,分布也更加分散。

圖19 不同晶粒尺寸的齒輪累計塑性應變

模擬多晶材料的微觀結構和研究其疲勞行為除了必須考慮一些隨機因素,材料相組織差異性也是影響其疲勞性能的重要特征。不同相成分會在材料次表層引入應力應變響應的差異性,從而導致其疲勞失效風險出現顯著波動。重慶大學朱才朝等[48]將Fatemi-Socie 準則與晶體塑性理論相結合構建多相模型,探究了不同相成分(奧氏體-奧氏體;馬氏體-奧氏體;馬氏體-馬氏體)和夾雜物對齒輪 RCF 損傷累積的影響,圖 20 為相成分對最大總累積損傷演化的影響。

圖20 不同相成分的最大總累積損傷演化規律

除此之外,疲勞進程中微結構還會發生演變,早在 20 世紀中葉就有關于軸承鋼疲勞進程中微觀結構變化的記載,STYRI[198]報道了軸承鋼失效時非金屬夾雜物附近的鐵素體晶粒的形成。隨著材料實驗表征技術的發展,對于疲勞過程中的微尺度因素有了極大的認識,如今辨識出非常多的 RCF 中的微觀結構變化,包括蝴蝶翼[199]、魚眼[200]、灰蝕區[201]、白蝕帶[202]、微觀晶體織構等[203]。

3.5 齒輪材料缺陷

隨著齒輪材料性能的不斷提高,經過熱處理后的高性能齒輪材料已經有著良好的抗疲勞性能。但是,材料中的初始缺陷,如非金屬夾雜物、空隙、碳化物聚集等,卻往往是無法完全避免的。非金屬夾雜物是典型的應力集中和疲勞裂紋萌生誘發部位,特別是在高強度鋼中[204-205]。

齒輪材料缺陷的存在會破壞材料連續性,導致應力集中,最終可能導致裂紋的萌生及擴展斷裂。工程實際經驗表明無論是齒輪接觸疲勞失效[206]還是彎曲疲勞失效[207],都有可能是由夾雜物等材料缺陷所引起的。MANIERI 等[208]使用納米壓痕和 TEM結合的方法研究了鋼材微觀組織力學性能在 RCF條件下的變化,發現了夾雜物與白色蝕裂紋之間的相互作用;RICHARDSON 等[209-210]采用連續切片金相技術捕捉非金屬夾雜物引起的白蝕裂紋形成過程,認為早期的裂紋形成與夾雜物有關;CHAN[204]發現高周疲勞壽命主導的裂紋萌生過程受到材料微結構缺陷特征的顯著影響。

常見的材料顯微組織缺陷非金屬夾雜物是鋼中典型的疲勞裂紋萌生部位,包括氧化物、硫化物、氮化物、甚至是不良碳化物[211]等。不同的夾雜物對鋼中疲勞裂紋的萌生產生的影響也不同[212],氧化物夾雜物比硫化物夾雜物對鋼的疲勞性能影響大。夾雜物的尺寸對疲勞性能也產生很大影響[213-215]。ZHANG 等[216]、TOMITA[217]等均認為夾雜物尺寸越大,疲勞強度越小,疲勞壽命越短。大夾雜嚴重地影響鋼的性能,尤其是較大的脆性非金屬夾雜。材料缺陷的分布特征如缺陷含量百分比、缺陷產生位置和缺陷間的相互位置關系均對材料的疲勞性能產生顯著影響。KABO[218]模擬了滾動接觸載荷下材料缺陷對疲勞影響,發現材料缺陷的聚集導致相鄰缺陷間存在高應力區,次表面疲勞裂紋很可能通過該應力區擴展;普渡大學 SADEGHI 課題組[219]分析了夾雜物硬度、尺寸、深度和數量對RCF 損傷的影響,推導了考慮夾雜物分布的壽命方程,認為當夾雜物尺寸更大或位置更淺時,會降低疲勞壽命;重慶大學朱才朝等[220] 基于Brown-Miller 多軸疲勞準則預測了含夾雜物的齒輪接觸疲勞壽命,圖21為圓形氧化鋁夾雜物所處深度對應力場及疲勞壽命的影響。

圖21 夾雜物所在深度對應力和壽命的影響

除此之外,在承受循環載荷時,材料中的非金屬夾雜物周圍基體上常會發生微觀結構的改變,如蝴蝶翼、魚眼等。蝴蝶翼是出現在以夾雜物為代表的材料缺陷附近的形似蝴蝶翅膀狀的微觀結構,其產生和非金屬夾雜物的分布有著密切聯系[218, 221-223]。此外高強度鋼在超高周疲勞下,疲勞裂紋從內部缺陷處萌生并伴隨“魚眼”現象[224],有研究表明[225]魚眼等非金屬夾雜物缺陷引起的失效在鋼材高周疲勞和超高周疲勞的失效中占主導地位。

事實上人們早就意識到材料缺陷對疲勞性能和可靠性的重要影響,不斷開發更先進的冶煉工藝等提高材料的純凈度,出現了“零夾雜鋼”。FUKUMOTO 和 MITCHELL[226]將夾雜物尺寸小于1μm 的鋼材定義為零夾雜鋼;中科院金屬所的張繼明等[227]、KUKUCHI 等[228]均認為零夾雜鋼疲勞壽命及可靠性顯著優于普通合金鋼。

4 結論與展望

經過幾代齒輪工作者的努力,齒輪接觸疲勞理論與分析方法已經取得了長足發展。

(1) 初步建立基于表面完整性的分析方法。逐漸意識到以齒面微觀形貌、潤滑狀態、硬度梯度、殘余應力、微結構、材料缺陷等要素構成的表面完整性體系對齒輪接觸疲勞性能的重要作用,也在這些因素的影響方面開展了一些理論和試驗研究,摸清了其中一些影響規律,對傳統赫茲接觸理論及常規強度設計標準有了創新性突破,初步建立了基于表面完整性的齒輪接觸疲勞分析方法。

(2) 涌現一批先進的理論分析如粗糙表面部分彈流潤滑接觸、連續損傷力學理論、擴展有限元法、晶體塑性理論、數據驅動方法等;也探索出一些先進的齒輪接觸疲勞試驗、加速等效疲勞試驗、在線無損智能檢測表征方法等,為進一步闡明齒輪接觸疲勞失效機理提供了重要的研究手段。

但在齒輪接觸疲勞理論方面仍存在以下的不足,需要在接下來的研究中不斷完善。

(1) 完善基于表面完整性的齒輪接觸疲勞理論。目前對于基于表面完整性的齒輪接觸疲勞分析理論仍不完善,主要體現在:① 輪齒界面力學方面,齒面微觀形貌與潤滑形成復雜的耦合界面系統,存在熱、彈、塑、流等多物理場耦合機制,也在發生疲勞-磨損協同演化,具有明確物理意義的考慮多場耦合和多源損傷且能高效求解的輪齒界面力學模型亟待完善;② 對于殘余應力在齒輪接觸力學響應、疲勞裂紋萌生及擴展中的作用機制仍不明確,也缺乏相關的試驗驗證,試驗方面實現殘余應力單因素調控具有挑戰性;③ 微結構及尺度效應對性能影響仿真手段欠缺,齒輪內部結構損傷檢測技術相對不足。通過表面完整性參數的表征不斷完善結構-工況-材料要素體系,基于多源、多尺度損傷與斷裂理論,構建齒輪接觸疲勞數值模型,描述齒輪疲勞進程中力學性能退化、微結構演變,結合試驗驗證,揭示齒輪接觸疲勞失效機制,開展多表面完整性要素的性能驅動的主動設計,形成高性能齒輪抗疲勞設計方法。

(2) 極端服役條件下齒輪接觸疲勞損傷機制。在國家航天與航空、船舶與海洋、川藏鐵路等重大工程的需求推動下,對極端服役環境下高可靠、長壽命齒輪傳動提出了更高要求。極端服役環境帶來齒輪傳動服役行為、評價方法、基礎數據等方面的全新挑戰,傳統服役條件下齒輪設計方法與制造技術已不能滿足極端服役環境下齒輪的性能需求,亟待開展高溫材料本構、高溫齒輪服役性能退化、試驗方法與基礎數據的研究。

(3) 加強建設齒輪接觸疲勞實驗與數據。開展齒輪接觸疲勞試驗是驗證理論分析方法、積累基礎數據、標準制修訂,繼而實現真正的高可靠齒輪設計的重要支撐。面向高性能齒輪試驗需求,齒輪接觸疲勞試驗機還存在加載能力與高速能力略顯不足、真實時變載荷運行情況模擬能力弱、在線健康監測能力較弱、試驗與檢測標準方面亟需改進等問題。應繼續加強試驗數據建設,搭建更多的齒輪接觸疲勞試驗臺,探索在線、智能齒輪接觸疲勞定量檢測技術,并善用大數據、人工智能等技術,建設面向我國齒輪材料與工藝環境的接觸疲勞基礎數據庫,真正服務我國齒輪行業。

(4) 推進齒輪抗疲勞制造方法與技術。齒輪最終是造出來的,而不是設計出來的。受工藝方法和成本限制,最終制造出來的齒輪可能并不能達到設計要求水平。在航空等對齒輪表面完整性要求很高的應用領域率先應用了這些先進的制造技術,但由于對工藝與表面完整性和疲勞性能的關聯規律認識不清楚,使得這些工藝并未產生最優化的效果。持續推進齒輪抗疲勞制造方法與技術并實現真正的工藝優化和性能提升才是齒輪疲勞研究的最終目的。

(5) 開發齒輪接觸疲勞分析專用軟件。目前我國齒輪強度分析軟件幾乎全部被國外壟斷,是典型的“卡脖子”技術。結合在齒輪接觸疲勞方面的體系研究,開發齒輪接觸疲勞分析專用自主軟件,將先進理論模型真正應用于工程實際,解決齒輪設計制造中的難題,顯著提升行業競爭力并有利于打破國外長期的技術封鎖。

來源:Internet