您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2020-04-21 10:12

累積疊軋是制備高性能材料的重要方法,主要用于制備具有超細晶的復合板材或樣品,界面結合問題是該項技術的關鍵,本期重點介紹界面微觀機制與工藝控制。

累積疊軋微觀機制

過去有說過累積疊軋工藝機理主要集中于兩塊,界面機理與軋制微觀演變,我們這里就說說疊軋微觀演變。

當今,對金屬軋制復合過程中微觀組織演變規律的研究還是初步階段,現階段研究主要集中在兩方面:一是組元金屬內晶粒形貌與微觀組織和結構變化,二是復合層界面處原子擴散與金屬間化合物的形成。

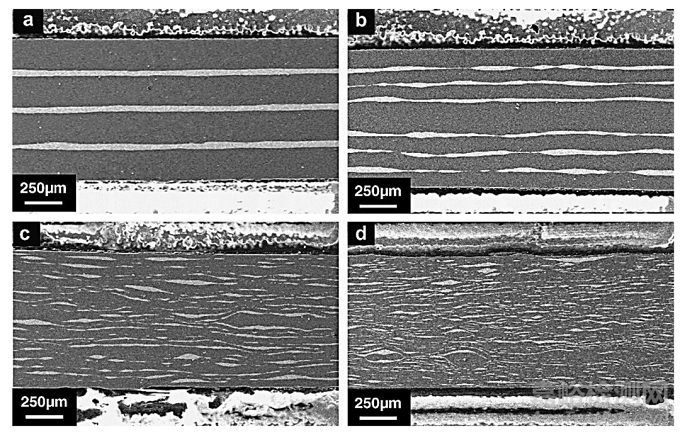

層狀鋁合金復合板最典型的微觀組織是沿軋制方向的被拉的細長薄片狀晶粒。一般金屬中心部分的晶粒大小、織構多少和結合界面處存在一定的梯度。

在多層金屬復合軋制過程中,在界面形成緊密接觸的機械結合時,如果基體金屬具有良好的流動性,當表層的薄膜破裂后流出的基體金屬會在接觸界面相互嚙合形成凹凸不平的金屬鍵結合,此時的多層金屬復合效果是最佳的。

圖 Al/Cu累積疊軋組織

因此,在復合前,待復合金屬的表面要進行清洗,同時選擇合理的軋制溫度也是非常關鍵的,在保證不形成表面氧化膜的同時盡可能的提高接觸界面處的原子活躍程度,有利于增加基體金屬的流動性。軋制制備的多層金屬復合板需要進行熱處理,消除殘余應力、降低各向異性。

但是,對于大多數金屬來說,多層金屬板的復合過程中,由于疊層金屬的成分、性能的不同,往往會在結合界面發生化學生成原子間化合物,如在鈦鋁復合時會形成脆硬性的金屬間化合物。

由于異種金屬在復合時會生成脆硬中間相,嚴重影響復合板的強韌性,拉伸斷裂往往先發生在結合處。而在軋制后的熱處理過程中,脆硬中間相會隨著熱處理的溫度的升高、保溫時間的延長而急劇增多長大,甚至連接成片層,嚴重降低復合板的塑性和韌性。因此,合理設計熱處理參數是保證結合效果良好的重要環節。

在復合軋制過程中,由于界面之間的摩擦,形成應力應變不均勻分布,直接導致層內晶粒形貌、尺寸和組織結構都存在梯度。

經過多道次,異種材料中的硬相被剪切破碎,并均勻彌散地分布在軟相基體中,形成第二相粒子的彌散強化。總體來說,在復合界面附近由于附加切應變的作用,形成扭轉晶粒以及剪切織構,而組元金屬層中心區域仍保持平面壓縮應變狀態,因此晶粒呈拉長狀,以軋制織構為主。

經過累積復合軋制后的材料具有兩個特點:一個是材料經過大塑性變形后,組織明顯細化,材料綜合性能得到顯著提高;另一個是界面的存在會大大降低裂紋的擴展能力,提高材料的斷裂韌性。

累積疊軋工藝控制

影響復合板界面結合質量的因素有道次壓下量、軋制前的材料溫度與保溫時間、軋制后的退火工藝、接觸表面的處理等。

(1)道次壓下量。在復合軋制過程中,可以認為軋制道次變形量與金屬的暴露率成正比。只有在相互接觸點上的作用應力大大超過屈服應力,并引起微觀凸出點彈性、塑性變形,之后才能逐步進入全面的物理接觸。

當道次變形量大于等于臨界變形程度時,氧化膜破裂,產生大量新鮮表面,部分結合點的結合力抵消了氧化層的阻礙作用和彈性排斥力,其余新生表面部分真正用于結合。

(2)軋制前的材料溫度和保溫時間。有些金屬材料在室溫下很難進行復合,例如鋼/鋁、不銹鋼/鋁復合。軋制前需要對待復合的各層金屬進行加熱以提高金屬原子的活躍程度,利于接觸界面的原子擴散。

但是材料的溫度和保溫時間不宜過高過長,否則接觸表面容易生成新的氧化層,反而阻礙了原子的擴散和界面的結合。

圖 累積疊軋工藝與機制[Seyed Mahmoud Ghalehbandi 版權]

(3)軋制后的退火工藝。合理的軋后退火溫度對軋制界面的結合效果有著重要的影響。軋制后退火降低了層狀復合板的強度,提高了其韌性,綜合提升了結合界面的結合效果,避免了再加工過程中的開裂傾向。同時退火有利于界面的原子擴散、消除殘余應力。

退火溫度過低會導致無法完全消除殘余應力,溫度過高則綜合力學性能降低同時有發生再結晶的可能。因此必須選擇合理的溫度區間和保溫時間。

(4)接觸表面的處理。多層金屬在疊軋復合前,接觸界面的表面處理是非常關鍵的,不但影響結合效果,同時也影響軋制復合后的力學性能。如果表面處理的不干凈,在軋制過程中,表面存在的氧化物會存在在疊層金屬的結合界面處。

而在拉伸載荷作用下,氧化物屬于硬質顆粒不易發生塑性變形而成為裂紋源。采用機械打磨法進行表面處理不但能清潔表面,同時可以通過加工硬化在表面形成局部的硬化層,有利于后續的結合。

(5)其他影響因素還有很多。包括結合面的粗糙度,乳輥速度,軋輥與材料的潤滑程度,軋制過程中結合面的氧化程度等。另外軋制復合不同種金屬時,由于在結合界面處生成第二相,因此生成的第二相也會對層狀金屬的結合產生影響。

這是因為,大部分的金屬生成的第二相均為脆性相,脆性相剛開始出現時會起到第二相強化的作用,增加復合板的強度的同時也提升了材料的塑性,但塑性是隨著第二相數量的增多先升高后降低的。

另外,第二相的增多也會降低材料的結合效果,當第二相連接成片時尤為嚴重。異種金屬的結合面僅存在原子擴散時為最佳。

累積疊軋過程理論上是可以重復無窮多道次,但隨著金屬晶粒的細化,強度逐漸提高,但塑性急劇下降。因此,在道次重復過程中,隨著塑性嚴重惡化后會產生嚴重的開裂現象,并隨著道次的增加逐漸向板型心部擴展。

累積疊軋過程中,隨著道次的增加,金屬板材的溫度逐漸上升,當溫度達到某一種疊層金屬的再結晶溫度時,此疊層內的晶粒發生再結晶,晶粒的各向異性消失而降低了此材料的強度。

累積疊軋材料強韌分析

眾所周知,當金屬或合金的晶粒越細小,材料的強度和硬度越大,但不可避免的是這些材料的均勻延伸率卻大幅降低其應變硬化僅僅存在于變形開始階段,均勻延伸率僅為粗晶態的十幾分之一,甚至是幾十分之一。

實際上這種金屬在軋制、擠壓等劇烈變形工藝中是十分常見的。強度和塑性是材料性能的兩個關鍵指標,但是它們之間的關系卻是倒置的。

一方面是由于在軋制過程中的劇烈塑性變形產生高密度的位錯,同時位錯相互纏繞,使得軋后金屬強度極高而塑性極差。

另一方面在軋后退火過程中,隨著回復和再結晶的發生,金屬的強度迅速下降而塑性快速上升。導致層狀金屬復合板無法獲得優良的強韌性。

圖 AA1050/AA5052鋁合金累積疊軋1道次EBSD圖[S.H.LEE 版權]

多層金屬復合板的軋態組織為沿乳制方向拉長的非平衡組織,熱穩定性較差,若對其進行較高溫度的熱處理,長條狀的晶粒會隨著溫度的升高、時間的延長逐漸再結晶長大而失去各向異性,雖然能顯著提高塑性,但都是以犧牲強度為代價。

累積疊軋和熱軋制備的層狀金屬復合材料都是具有很高的強度和極低的塑性,低塑性主要是由于在塑性變形中引入的組織缺陷(孔洞、夾雜、微裂紋等)。

目前,如何在不犧牲較大強度的條件下提高其塑性是目前國內外研究的熱點和難點,國內外學者的研究主要集中在以下幾個方面:

(1)針對可熱處理強化合金,加入彌散細小的第二相顆粒,進行固溶+軋制+低溫時效處理。一方面,低溫時效時的晶粒回復作用能提高復合材料的塑性;另一方面,第二相顆粒阻礙位錯運動,獲得第二相強化的作用,能彌補大部分的回復軟化效果。因此強度仍能保持不變。

(2)改善晶粒尺寸,得到晶粒尺寸多峰分布的非均勻組織。例如對工業純鈦進行低溫乳制+低溫退火處理,由于其絕大多數晶粒尺寸仍處于納米/超細晶范圍,維持了高強度,同時也有二次再結晶形成的體積分數約25%的大晶粒(1-3pm),使得延伸率顯著提高,最終提高了材料的塑性。

圖 累積疊軋4N-Cu剝離強度維氏硬度[Seyed Mahmoud Ghalehbandi 版權]

(3)引入納米孿晶,不僅能阻礙位錯運動,促進位錯累積,而且可作為位錯源,源源不斷的排出位錯,促進位錯增值。

(4)降低材料層錯能,激活不全位錯滑移,以產生層錯。層錯不僅能阻礙位錯運動,促進位錯相互纏繞,同時也能導致應變硬化,從而提高材料的強度和塑性。

累積疊軋技術并非焊接技術,但是卻常常被人稱為累積疊軋焊,是劇烈變形實現材料連接,是現階段的最新加工方法之一。

參考文獻:

S.H.Lee, S.R. Lee. Archives of Metallurgy and Materials, 2015.

Seyed Mahmoud Ghalehbandi. AccumulativeRoll Bonding—A Review. Appl. Sci. 2019.

來源:金屬材料科學與技術