您當前的位置:檢測資訊 > 科研開發

嘉峪檢測網 2020-03-18 16:15

一、金屬晶須

金屬晶須的初始可追溯到60多年以前。1946年美國的Cobb開始研究鎘晶須問題。當時收音機中的可變電阻器和電容的鍍層使用鎘鍍層,隨著時間的推移,由于晶須發生而短路。1945年前后,美國的電話線路系統曾發生故障,其原因是蓄電池內部短路。經檢查,才知道是因為鍍Sn電極板兩面產生金屬晶須所致。50多年前海林(Herrin)和蓋爾特(Galt)通過試驗發現金屬晶須的強度高得令人吃驚(為一般金屬的幾千倍到幾萬倍)。金屬晶須是超級導電體,耐高溫性能非常好。

由晶須產生的電子設備故障多數發生在20世紀50年代到60年代,在那個時期進行了關于機理和對策的研究。研究中發現,即使是鐵或者陶瓷和硅也會發生晶須,這些晶須大多數作為有用成分而被合成,納米管就是它的極端事例。這些高熔點物質的晶須成長機理與Sn或Cd的晶須成長機理不同,就端部而言,Sn晶須在根部端生長,而高熔點物質則在尖部端生長。

晶須生長本質上屬于一種自發的,不受電場、濕度和氣壓等條件限制的表面突起生長現象,而以含Sn鍍層表面生長的Sn晶須最典型。晶須在靜電或氣流作用下可能變形彎曲,在電子設備運動中可能脫落造成短路或損壞。在低氣壓環境中,Sn晶須與鄰近導體之間甚至可能發生電弧放電,造成嚴重破壞。例如,F15戰斗機雷達、火箭發動機、愛國者導彈、核武器等各種電子產品中都曾發生過因晶須問題而導致的事故。值得指出的是,在衛星等太空電子產品中也發生了數起由晶須問題引起的故障甚至嚴重事故。

2000年以來,隨著電子安裝的無鉛化,特別是細節距和撓性電纜的連接器再次成為大問題。在美國,開始于衛星或原子反應堆的故障,無鉛化成為重要的晶須問題,如圖1所示。

圖1 Sn鍍層的引腳上長出的Sn晶須造成引腳間的短路

美國NASA最近發布了近年來由于PCB錫須而引起的問題報告,列舉了一些失效的例子。

1986年:美國空軍F15噴氣式戰斗機的雷達設備出現故障,罪魁禍首就是錫須侵入了電路中,引起雷達間歇性的失效。如果由于機艙的振動使錫須移動了位置,則故障會突然消失,雷達又能正常工作。

1987年至今:至少有7次核電廠關閉,而原因就是報警系統的電路中長出了錫須。錫須使報警系統誤判有一些重要的系統不能正常工作,而實際上反應堆本身并沒有任何問題。

1989年:鳳凰城美國海軍的空對空導彈的目標監測系統中也發現了錫須現象。

1998年至今:在軌道中運行的商業衛星至少因為錫須而發生了11次故障。問題出現在控制衛星位置的處理器中,包括其他的一些功能。有4顆衛星丟失,包括為北美幾千萬尋呼機提供服務的價值2.5億美元的PanAmSat公司的銀河4號通信衛星。

2006年:在一次測試中,系統錯誤地指出航天飛機的引擎出現問題,導致軌道偏離。后來NASA工程師發現了上百萬個錫須,有些達到了25mm。在確認純錫的部件會引起問題之后,他們已經要求在錫的鍍層中加入少許的鉛。

二、Sn晶須生成的環境條件

Sn晶須生長的基本動力是在室溫附近的Sn或者合金元素的異常迅速擴散。即使在室溫下,Sn鍍層中的原子也會自由運動,再加上“環境”或“驅動力”條件,更會促進元素的擴散,從鍍層表面的一個“出口”成長為晶須。因此,Sn晶須發生的環境條件可以理解為以下5種:

●室溫下生長的晶須;

●溫度循環中生長的晶須;

●氧化和腐蝕中生長的晶須;

●外壓下生長的晶須;

●電遷移中生長的晶須。

上述5種環境在鍍層內部產生壓縮應力,促進元素的擴散而發生晶須。而第5種環境出現在安裝形態的功率半導體或倒裝芯片等特殊情況下,一般安裝基板中不會發生,故下面不進行討論。

1)室溫Sn晶須的發生和生長

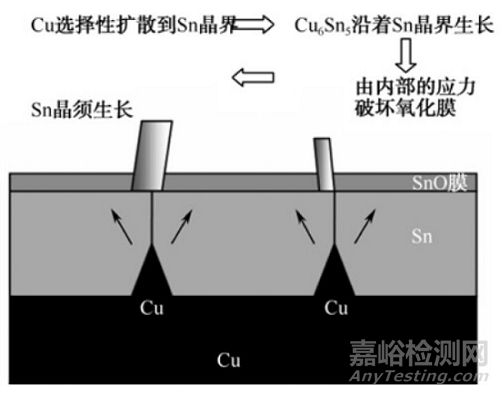

研究發現,SnCu室溫快速反應、壓應力和Sn表面穩定的氧化層,是Sn晶須生長的充分必要條件。在室溫下晶須的發生中,首先是在Sn鍍層和銅界面上形成Cu6Sn5 化合物,該化合物在鍍層內部產生壓縮應力是發生晶須的主要元兇。圖2表示了銅線路上鍍Sn后和放置28天以后觀察銅的表面所發現的Cu6Sn5結晶的分布狀態。由圖2可知,Cu6Sn5結晶在鍍層與基板Cu的整個界面上沿著Sn鍍層的粒界生長。

圖2

2)溫度循環(熱沖擊)晶須的發生和生長

在使用與Sn鍍層的熱膨脹性差別大的“42”合金等電極或陶瓷元件時將存在問題。圖3表示了陶瓷芯片元件的電極上發生的晶須。這種類型的晶須因為溫度循環試驗時產生應力高速變化的鍍層變形,晶須也高速成長。

圖3 在50~125℃、30min、100次循環后芯片Sn鍍層上發生的晶須

圖4表示了各種基材上鍍錫在熱沖擊時的晶須發生的密度,橫軸表示在鍍層上發生的壓縮應力,縱軸表示晶須發生頻度。由圖4可知,熱膨脹系數的偏移越大,越會增大晶須發生密度。銅引線元件的熱膨脹系數接近于Sn,幾乎不會發生晶須。

圖4 各種基板上的鍍層對晶須發生密度的應力和影響

選擇上述元件雖然可以抑制溫度循環或熱沖擊中生長的晶須,但是即使熱膨脹差別大的組合也不會比其他的晶須顯著生長。在使用合金型的陶瓷芯片元件鍍層的壽命評價中,生長50μm長度的晶須估計需要100年。

3)氧化和腐蝕晶須的發生和生長

如上所述,在室溫下生長的晶須不會受使用溫度的影響而加速,少許濕度變化沒有影響。如果環境中有明顯的濕度變化,錫的氧化就會異常進行,形成不均質性的氧化膜,導致鍍層發生應力。這種氧化和腐蝕產生的晶須,在晶須加速評價中往往與室溫晶須評價混同。

有專家經過大量試驗研究后認為:晶須最易生長的條件是60℃/93%RH。此外,在多數情況下氧化/腐蝕晶須存在潛伏期。

圖5表示了SnZn類釬料在85℃/85%RH的條件下進行高溫高濕試驗以后的表面附近組織狀態。表面附近的Zn集積在晶界上,變化成氧化鋅(ZnO)。隨著試驗時間的推移,形成的ZnO從表面往深度增加時,還會受到第3元素存在的影響(如存在Bi或Pb,則會加速氧化)。在Zn氧化為ZnO的反應中體積膨脹達到57%,因而產生壓縮應力而發生晶須。此外,含有容易氧化的In時也會發生晶須。

圖5 SnZn合金在高濕環境下生成的晶須

4)外壓力下晶須的發生和生長

Sn晶須之所以成為無Pb制程中的大問題,是由于細節距連接器的問題。用鍍覆了Sn或SnCu合金鍍層的細節距連接器端子制造的撓性電纜,以及連接器的接觸部分產生的Sn晶須造成的危害,曾在20世紀50年代成為大問題,同樣在無鉛化中也再次出現。

圖6表示鍍覆SnCu合金層的觸點側/Au-FPC發生的晶須。由圖中可知,觸點尖端的Sn鍍層上產生相當大的塑性變形,這種塑性變形是由于Sn的柔軟性造成的,但是它可以賦予良好的電氣接觸。在接觸的周圍擴展了的被稱為瘤狀物質,錫晶須就是在這種瘤狀物中發生的。

圖6 鍍覆SnCu合金層的觸點側/Au-FPC發生的晶須

圖7表示了在鍍層表面上施加壓力時,進行接觸模擬試驗時的觸點晶須生長的情況。

圖7 接觸力對觸點晶須生長的影響

三、Sn晶須生長的機理

Sn晶須在室溫條件下自生長過程是應力產生和松弛同時進行的動力學過程。因此,研究晶須的生長機理時必先了解其應力的產生、應力松弛的發生機制和晶須的生長特征等。

1)應力產生機制

應力的產生是由于Cu原子向Sn內進行填隙式擴散并生成Cu6Sn5金屬間化合物(IMC),IMC長大造成的體積變化對晶界兩邊的晶粒產生了壓應力。一般來說,在Sn鍍層中某一固定體積V內包含IMC沉淀相,吸收擴散來的Cu原子后,并和Sn反應不斷生成IMC,就勢必在固定體積內增加了原子體積。例如,在某一固定體積內增加一個原子,如果體積不能擴展則會產生壓應力。當越來越多的Cu原子(n個Cu原子)擴散到該體積中生成Cu6Sn5時,固定體積內應力就將成倍地增加。

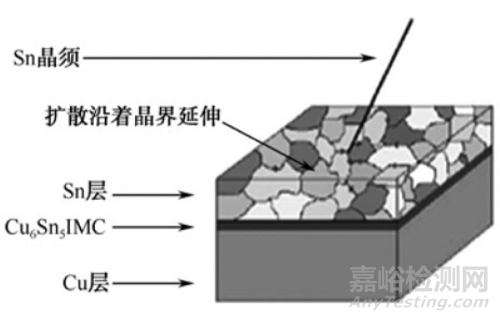

大部分晶界處的Cu6Sn5沉淀相是在共晶SnCu合金電鍍過程中產生的。SnCu鍍層經過再流處理后,多數晶界處的Cu6Sn5沉淀相在凝固過程中析出。在熔融狀態中,Cu在Sn中的溶解度為0.7wt%,凝固過程中Cu溶解度處于過飽和態而一定會析出(大部分在冷卻至室溫過程中以沉淀方式析出)。越來越多的Cu原子從Cu引線框架擴散至釬料層,使晶界處的沉淀相長大,造成Cu6Sn5體積增加(一種說法是20%,另一種認為可達到58%)和在釬料鍍層內形成壓應力,如圖8所示。

圖8 室溫附近的晶須生長機理

根據這種機理,可以發現晶須發生和生長的參數。首先是受不均勻化合物形成的容易度的影響較大。在Cu的情況下,Cu基板本身成為Cu往Sn鍍層中擴散的擴散源。如果基板表面是Ni,同樣形成與Sn的化合物(Ni3Sn4),但它的成長非常緩慢,難以發生晶須。所以如果以Ni層作為Sn鍍層的基底鍍層,則可有效抑制室溫晶須。“42”合金比Ni更加穩定。黃銅對于室溫晶須化合物形成比較緩慢,基本上具有抑制晶須的效果。但是黃銅中的Zn在易于活動的高溫環境下,Zn擴散到Sn鍍層中而氧化,由于體積膨脹作用而發生壓縮應力,助長了晶須的發生和生長。

無鉛釬料幾乎都是高Sn合金,純Sn表面很容易受到Sn晶體的自然增長而形成Sn晶須,而且還有不同的形狀,如圖9、圖10所示。

圖9 純Sn的單晶體在晶格的缺陷處生長岀來

圖10 呈條狀和垛狀的Sn晶須

2)氧化層破裂機制

在通常環境中,Sn基釬料層表面均覆蓋有氧化層(SnO層),且SnO層是覆蓋整個表面的一個完整體表皮層。晶須為了生長,就必須延伸使表面氧化層破裂。氧化層最容易斷裂的位置就是晶須生長的根部。為了保持晶須的生長,這種斷裂一定要產生,以維持未氧化的自由表面,保證Sn晶須生長所需的Sn原子可以長程擴散過來。

Sn晶須表面氧化層對Sn晶須的生長也起到至關重要的限制作用,而使其沿單一方向生長。表面氧化層阻止了Sn晶須的側向生長,這就解釋了為什么Sn晶須具有像鉛筆一樣的形狀且直徑只有幾μm。

3)Sn晶須的生長

Sn晶須的生長屬于一種自發的表面突起現象。Bell實驗室較早報導了Sn電鍍層上會出現自發生長的Sn晶須。對Sn晶須的結構性能進行研究得出:Sn晶須為單晶結構。Sn晶須的生長是自底部(根部)而非頂部開始的。

Sn晶須是直徑為1~10μm,長度為數μm到數10μm的針狀形單晶體,易發生在Sn、Zn、Cd、Ag等低熔點金屬表面。在鍍Sn層中Sn晶須生長的原動力是鍍Sn中藥水失衡造成層中產生的壓縮應力(見圖11)或是Cu、Sn合金相互遷移所形成的內應力(見圖12)。

圖11 藥水失衡形成Sn晶須

圖12

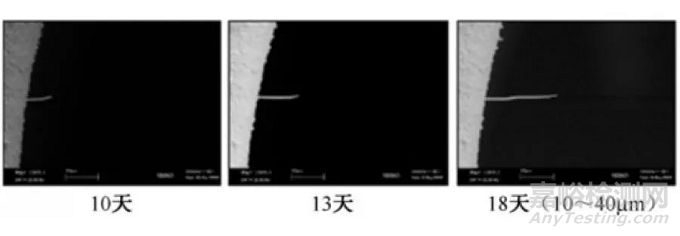

假若內應力未被控制或釋放,Sn晶須便很容易在晶界的缺陷處生長,如圖13所示。Sn晶須在室溫下較易生長(1.5個月晶須長度可達1.5μm,見圖14),從而造成電氣上的短路,特別是對精細間距與長使用壽命器件影響較大。在PCBA組裝中Sn晶須是從元器件和接頭的Sn鍍層上生長出來的,在Sn中加入一些雜質可避免Sn晶須的生長。

圖13

圖14

四、Sn晶須生長的抑制

影響晶須生長的因素可以分為內部因素和外部因素。內部因素包括:鍍層和基底的材料本性(熱膨脹系數、原子擴散能力、反應生成IMC 的能力等)、鍍層合金、厚度、結構、表面狀況等。外部因素則包括外部機械應力、溫度、濕度、環境氣氛、電遷移、外部氣壓、輻射等。通過控制這些因素的變化,就可以達到抑制晶須生長的目的。

由于電子產品服役條件和環境千差萬別,所以抑制晶須生長通用方法一般從內部因素入手。

(1)Pb可以有效減緩Sn晶須的生長,原因在于Pb和Sn不會形成金屬間化合物,而且Sn晶界上的Pb阻礙了Sn原子的擴散,從而降低晶須密度。

(2)鍍層的粗晶粒與細晶粒相比,粗晶粒可以有效緩解晶須生長。原因在于粗晶粒晶界較少,有效抑制了原子擴散。

(3)采用較厚的鍍層可以延長Cu在Sn中擴散的距離,減小表面受到的壓應力,從而減緩晶須生長。2μm左右的Sn鍍層厚度最容易生長晶須,因此采用更厚些或更薄些的Sn鍍層是一種對策。例如,Sn鍍層薄到2μm以下,則由于銅的擴散,鍍層就會在極短的時間內全部成為金屬間化合物(Cu6Sn5)。這又將導致濕潤性劣化和接觸電阻增高而受到實用上的限制。當采用厚鍍層時,鍍層內部應力發生變化,結晶取向性、粒子尺寸及構造等也會隨之發生變化。鍍速和雜質等也是重要的影響因素,必須綜合考慮這些工藝參數。

(4)在Cu引腳與Sn鍍層之間預鍍一薄層Ni 作為擴散阻擋層,也可起到有效抑制Sn晶須生長的作用。但是在-55~+85℃的溫度循環條件下,即使有Ni預鍍層,晶須依然會加速生長。

(5)SnCu薄膜比純Sn更容易形成晶須。Cu原子通過在薄膜內形成Cu6Sn5金屬間化合物,沉淀在晶界而增加了內部應力梯度,促使Sn晶須生成。據此有人提出退火可以有效緩解SnCu和純Sn薄膜的晶須的生成。

(6)Sn晶須的生長是一個自發的過程,對于銅引腳的純Sn鍍層而言,生長Sn晶須是絕對的,而生長的快慢則可以從鍍層工藝等方面進行相應的抑制,以減緩在規定時間內Sn晶須的生長長度和密度。

(7)抑制界面和晶界化合物形成是抑制室溫晶須生長的對策。為了防止沿著Sn晶界處形成Cu6Sn5,最好避免使用銅引線架,而改用“42”合金、黃銅或鍍鎳層為基底鍍層等都是可行的對策。

(8)150℃時熱處理30~60min,或者施行再流焊處理可以起到一定的抑制作用,這是因為Cu/Sn界面上形成的IMC可以在室溫下作為Cu的擴散阻擋層。Cu原子在化合物層中的擴散相當緩慢,因此也有抑制Sn晶須的效果。歐美主張的150℃熱處理就是根據這一原理提出的。

例如,在150℃下烘烤2h退火:由于高溫能增加原子在結晶體內的擺動,促進原子在結晶體內活動的能力,能治愈晶格缺陷,所以能消除內應力,如圖15所示。

圖15 高溫烘烤去Sn晶須機理

(9)電鍍霧Sn,改變其結晶的結構,減小應力,以降低Sn晶須發生的概率。

(10)浸Sn工藝添加少量的有機金屬添加劑,能改變Sn層的晶體結構,限制Cu6Sn5金屬間化合物的生成,如圖16所示。

圖16

(11)在焊接中形成的溫度應力應盡可能低,這也是采用線性式升溫再流曲線的理由之一。

(12)關注釬料中Sn含量的變化,純Sn含量越高,形成Sn晶須的可能性就越大。

(13)使用噴Sn、Sn合金、再流Sn等表面處理工藝。

(14)Sn晶須生長取決于溫度和濕度,生長的關鍵條件是溫度在50℃以上,相對濕度大于50%RH。因此,在應用中應盡力避開上述環境條件。

來源:可靠性雜壇